近代日本に大きな貢献をした「父」と呼ばれた日本人たち

⚪️はじめに――なぜ、「父」と称えられるのか

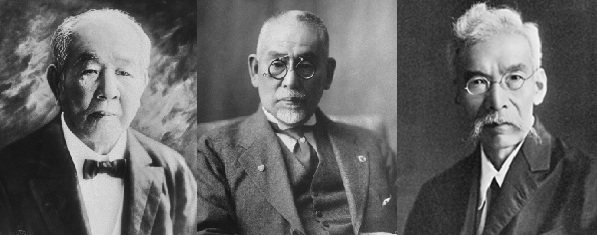

幕末から明治、大正、昭和にかけての激動の時代に、日本は欧米列強を手本として近代国家形成にまい進し、政治、経済、科学技術、司法、文化とあらゆる分野において先駆的役割を果たした偉人たちを多く輩出しました。「近代日本資本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一、「台湾近代化の父」「満州開発の父」「国際開発学の父」「都市計画の父」など7つの称号を持つ後藤新平、「日本病理学の父」山極勝三郎……彼らはなぜ、「父」と呼ばれるようになったのでしょう。

たとえば、渋沢栄一は、91年の生涯に、実業分野500以上、社会公共事業600以上の事業に携わったといわれます。主なものだけでも、日本興業銀行、東京海上火災保険、東京瓦斯、王子製紙、新日本製鐵、麒麟麦酒(きりんビール)、アサヒビール、帝国ホテル、東京商工会議所、東京証券取引所の設立など、日本近代産業のあらゆる分野に及びます。

後藤新平は、台湾総督府民政長官、南満州鉄道初代総裁、東京市第7代市長などを歴任し、短い在任期間でことごとく成果をあげていますし、山極勝三郎はその業績が「幻のノーベル賞」と称えられた日本医学界の大恩人です。

彼らが「父」と呼ばれる最大の理由は、もちろん各々が活躍した分野で抜群の功績を挙げたことですが、理由はそれだけではありません。

大きな志、日本人としての気概、困難なことに立ち向かう冒険心、後世の人々に伝えるべき理想の追求、そして彼らの出生地や出身学校、生活基盤を置いた地域、あるいは彼らが教鞭を執ったり研究を行ったりした機関などで関わった人々が、その「偉業と志を後世の人々に語り継がなければならない」という強烈な思いをもって功績を称えてきたことが大きいのです。

本記事では、こうした「父」と呼ばれた偉人1000人超のリストから、特に近代日本の産業界に大きな貢献をした「父」の功績をたどりつつ、「父」なる称号の持つ意味について考えたいと思います。

▼目次

「台湾近代化の父」「都市計画の父」など │7つの称号を冠された医師、政治家としての信条

「工学の父」「造幣の父」「鉄道の父」など│ 殖産興業策を主導した「長州五傑」

「維新の父」の遺志を継いで近代化を実現した│「大阪財界の父」「電気通信の父」「ビールの父」

4.渋沢栄一、大原孫三郎、武藤山治

「社会の公器」としての企業の存在意義と経営の模範を示した│「近代日本資本主義の父」「近代経営の父」

5.小栗忠順

海軍と殖産興業の土台を築いた│明治国家誕生の「ファーザーズ」「日本近代化の父」

6.前田正名

日本全国を練り歩き在来産業の振興に人生を捧げた「殖産興業の父」「明治産業の父」

7.江藤新平、山田顕義、児島惟謙

民生の安定と人権確立に尽くした│「近代日本司法制度の父」「日本近代法の父」「司法権独立の父」

8.初代 田中久重、藤岡市助、二代 島津源蔵

近代重工業、電気、蓄電池……│技術立国日本の礎を築いた3人の「日本のエジソン」

9.豊田佐吉、豊田喜一郎

「発明の父」「大衆車の父」機械産業と自動車産業における偉大な父子

10.赤松則良、上田寅吉、渡辺蒿蔵

日本初の洋式軍艦と東洋一のドックを建造した3人の「日本造船の父」

11.片寄平蔵、屋井先蔵

産業の近代化から重工業化へのエネルギー基盤を築いた「石炭の父」と世界初の発明を成した「乾電池の父」

12.今泉嘉一郎、渡辺三郎、石原米太郎

「鉄は国家なり」を導いた群馬県出身の3人の鉄鋼の父

13.志田林三郎、小花冬吉、辰野金吾

電気工学、鉱業、近代建築の各分野で「父」と称される工部大学校第1回卒業生

14.山田脩、高橋長十郎、山辺丈夫

製造立国の先駆けとして世界市場を席巻した「日本近代紡績業の父」

15.本木昌造、ジョセフ・ヒコ、岩谷松平

新しい産業を生み出した「近代活版印刷の父」「新聞の父」「近代日本のPRの父」

16.上野彦馬、下岡蓮杖、田本研造

内戦から文明開化に至る激動の時代を記録した日本写真界の三大先駆者

17.柳沢謙、熊谷岱蔵、山極勝三郎

幻のノーベル賞といわれた日本医学界大恩人の偉業│「日本病理学の父」「結核撲滅の父」

【特別コンテンツ】

18.47都道府県ゆかりの「父」たち