賀川豊彦(かがわ とよひこ)│大正・昭和期のキリスト教社会運動家・社会改良家

🟢キリスト教伝道者、社会改良家

徳島県│兵庫県

大正・昭和期に活躍したキリスト教社会運動家、社会改良家(ちなみに妻の賀川ハルも社会運動家であり、息子の純基氏は教会音楽家で東京の賀川豊彦記念松沢資料館の初代館長。孫の督明氏はグラフィックデザイナーで神戸の賀川記念館初代館長)。

1888年7月10日に神戸で生まれ、4歳の時に相次いで父母と死別して、姉と共に徳島県の本家に引き取られます。徳島では血のつながらない父の本妻と祖母に育てられますが、「妾の子」と周囲から陰口を言われるなど孤独な幼年時代を過ごしたと言われています。

賀川には実に様々な{顔}があり、戦前の日本の労働運動、農民運動、無産政党運動、生活協同組合運動、協同組合保険運動において重要な役割を果たしました。また、日本農民組合の創設者であり、「イエス団」の創始者でもあります。

キリスト教における博愛の精神を実践した人物として知られ、「貧民街の聖者」として日本国内だけでなく、世界的にも高い知名度を誇りました。戦前には、ガンジー、シュヴァイツァーと共に「三大聖人」と称されることもありました。作家の大宅壮一氏によれば、賀川はクリスチャンかつ労働運動・社会運動の指導者的立場ながら、昭和天皇・皇室の熱烈な支持者でもあり、日本社会における天皇(天皇制)の存在意義を積極的に認めていたという一面があったらしい。それを表すエピソードとして、日本社会党結党の際に、中間派の浅沼稲次郎らと共に中心メンバーとなり、結党大会で「天皇陛下万歳」三唱の音頭を取った。

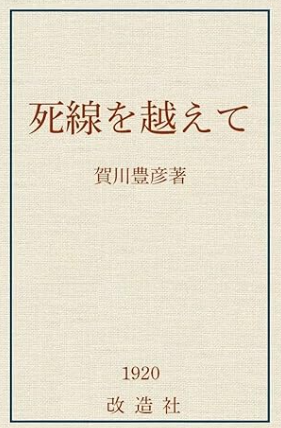

賀川は、神戸のスラム街で貧しい人々の救済活動に身を投じたのをはじめ、関東大震災後の救援活動、労働争議の指導など、多岐にわたる社会活動を行いました。また、日本初のミリオンセラーとなった自伝的小説『死線を越えて』をはじめ、多くの著作を残します。

戦後は、世界連邦運動を提唱し、ノーベル平和賞の候補にもなりました。その生涯を「よりよい社会づくり」のために捧げた人物として、「生協の父」とも呼ばれています(日本協同組合同盟(日本生協連の前身)が1945年に設立され、賀川豊彦が初代会長に就任。1951年に日本生協連が生協法(1948年制定)に基づき設立され、その初代会長も務めていました)。

(C)【歴史キング】

単行本 – 2009/4/7

神戸の貧民街に住みつつ伝道と救貧活動を展開した賀川豊彦。

国内では生活協同組合運動をはじめ、さまざまな社会改革運動の先駆者として活躍した

賀川だが、平和運動など国際的な活動の評価も高く、1955年と59年には

ノーベル平和賞候補にも推薦されている。

『死線を越えて』はそんな賀川の前半生を投影した自伝的な小説。

1920年に出版され、大正期最大のベストセラーになった。

上中下の三巻仕立てになっていたが、上巻だけでも200版を重ね、

ほぼ100万部が売れたといわれる。

昨年は小林多喜二の『蟹工船』の復刻がブームとなったが、『蟹工船』が発表される9年前に

『死線を越えて』はすでに世に出ていた。当時の社会状況と今日の日本の姿が

重なって映るのではないか。