【平野神社の御神木】神が宿るパワースポット

🟤【推定樹齢400年以上】の御神木【クスノキ】

『平野神社』京都市北区

平野神社のご神木は、樹齢400年以上と伝わるクスノキです。幹周りは4.85m

クスノキの前にある「すえひろがね」は、餅鉄(べいてつ)とも呼ばれる石で、神さまが宿っていると信仰され、鉄尊様(てっそんさま)と崇められていた。国内最大級の大きさだといわれ、重さ200kg、高さ80cm、厚さ27cm、鉄分約70%あり磁石を引き付ける不思議な石。

御神木のクスノキの周りを廻った後に「すえひろがね」に触れると未知なる力を授かれるともいわれています。

◆クスノキ(樟)【クスノキ】

関東南部〜九州,東南アジアの暖地にはえるクスノキ科の常緑高木。20m以上の大木となる。葉は卵形で先がとがり,革質で光沢があり,3本の脈が目立ち,もむと芳香がある。5〜6月,葉腋から長い柄を出し,円錐状に径約5mmの黄緑色花をつける。果実は球形で秋,黒熟。材からショウノウ(樟脳)をとり,建築,家具材とする。記念樹,防風林として植えられ,特に社寺に大木をみる。鹿児島県蒲生町(現・姶良市)のものは特別天然記念物。よく燃えるので庭木にはむかない。

◆平野神社は、京都市北区平野宮本町にある神社。式内社(名神大社)で、二十二社(上七社)の一社。

旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社。神紋は「桜」。

京都市北部、平安京大内裏(平安宮)から北方の平野の地に鎮座する神社である。

平安京遷都頃まで創建が遡るとされる神社で、近年の研究によると、元々は桓武天皇生母の高野新笠の祖神(桓武天皇外戚神)として平城京に祀られた神祠であったが、それが平安京遷都に伴って大内裏近くに移し祀られたことに始まると推測されてい。

古代には皇太子守護の性格を持ち、平安時代には例祭「平野祭」において皇太子自らにより奉幣が行われた。また、多くの臣籍降下氏族から氏神として歴史的に崇敬された神社としても知られる。

現在の本殿は4殿2棟からなり、いずれも「平野造」とも称される独特の形式の造りで、重要文化財に指定されている。そのほかに拝殿・中門・南門・摂社縣神社は、京都府から文化財指定・登録を受けている。

境内は桜の名所として知られ、夜桜の様子は「平野の夜桜」と称されることで知られる。

祭神

第一殿:今木皇大神(いまきのすめおおかみ、今木神) – 主神。

第二殿:久度大神(くどのおおかみ、久度神)

第三殿:古開大神(ふるあきのおおかみ、古開神)

第四殿:比売大神(ひめのおおかみ、比売神/比咩神)

祭神:主祭神 – 賀茂別雷大神(かもわけいかづちのおおかみ)

🟤ユーチューブちゃんねる{御神木マニア}@goshinbokumania より

🟤ご紹介した御神木【クスノキ】のある場所

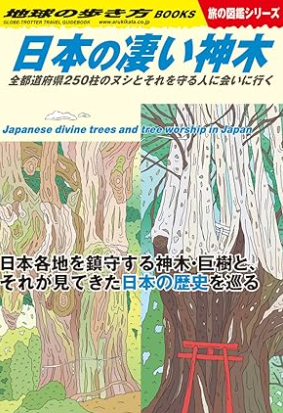

日本の凄い神木: 全都道府県250柱のヌシとそれを守る人に会いに行く / 本田不二雄 (著)

単行本 – 2022/10/27

旅に新しい楽しみや見方を紹介する旅の図鑑シリーズ新刊。日本の全都道府県の、地元で信仰される神木や、歴史ある巨木を紹介。木の歴史や巨木が生まれる背景、人との生活との関わりなど、「木の旅」をテーマに、各地方の巨木・神木を240本以上紹介。また、木・人・旅に関するコラムなどの情報も充実。

(C)【歴史キング】×【御神木マニア】