【小豆島・宝生院のシンパク】応神天皇の御手植えの木伝承

🟤【推定樹齢1600年以上】の御神木【シンパク】

『宝生院』香川県土庄町

◆特別天然記念物「宝生院のシンパク」 (昭和三〇・ハ・二五国指定)

シンパクで特別天然記念物に指定されたものは、わが国では本樹のみである。

シンパクは、イブキまたはビャクシンとも言われ、わが国中部以南の海岸まれに山地に自生する裸子植物で、葉形は幼獄の頃は針状で生育につれ大樹になると鱗状に変化す。本樹のような巨木でも、「先祖がえり」と言われる若い新しい針状の葉が見られることがある。

幹の根本の周囲は、一六・六m地上約一mのところで、三方に裂開したように支幹を出し、本幹の基部の一部分は朽ちて空洞となっているが、樹勢にはなんらの関係なく、極めて旺盛で壮観を呈して遠くから眺めると、あたかも森のように見える。

まさに日本一、否世界一のシンパクの巨樹である。

各支幹の状況は次のとおりである。

支幹の方向 本幹から分れたところの高さ 支幹の根もとの太さ

北向きのもの 約一メートル 七、三メートル

西側のもの 約〇、ハメートル 六、ニメートル

南にのびたもの 約一、一メートル 七・ハメートル

本樹は、応神天皇が小豆島遊幸のとき、皇踏山に登られ、南麓の小高いところに御手植になられたとの伝説がある。

由緒ある神木として郷人たちは崇敬し今日まで大切にしてきたものである。

大正期の中頃、植物学の大家本多静六氏の調査研究によると樹令一五〇〇年以上と推定されている。

このような価値高い巨樹がいつまでも永く繁茂するよう先人たちの愛敬した遺産を保存したいものである。

土庄町教育委員会

◆宝生院(ほうしょういん)は、香川県小豆郡土庄町上庄412にある高野山真言宗の寺院。山号は皇踏山。本尊は地蔵大菩薩。小豆島霊場第54番札所。

応神天皇が小豆島行幸の際に手植えしたという伝承を持つ「宝生院のシンパク」があり、シンパクの樹齢は1600年以上とされる。

伝承によるとその後、奈良時代の天平年間に行基が小豆島を訪れた際、行基が造立した一宇が宝生院である。山号の皇踏山は標高393.7メートルの皇踏山に由来する。

◆イブキ(伊吹、学名: Juniperus chinensis var. chinensis)は、裸子植物マツ綱のヒノキ科ビャクシン属(ネズミサシ属)に分類される常緑針葉樹の1変種である。種としての Juniperus chinensis に対してイブキの名を充てていることもある。別名としてビャクシン、イブキビャクシン、シンパクともよばれる。主幹はしばしばねじれ、樹皮は赤褐色から灰白色、縦に細長くはがれる。葉は二型性を示し、ふつう十字対生して枝を覆う鱗片状の葉であるが、3輪生する針葉をもつこともある。雌雄異株であり、球果は多肉質の漿質球果で黒紫色、粉白をおびる。東アジアの海岸や山上に分布する。観賞用に植栽され、多くの園芸品種がある.

🟤ユーチューブちゃんねる{御神木マニア}@goshinbokumania より

{動画内の注目ポイント🏳️}

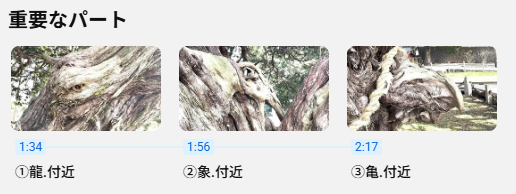

◆御神木に宿る聖獣

シンパクの樹木には枝ぶりをよく見てみると「象」「龍」「亀」と仏教に関する聖獣が見えます。

①龍:1:34付近

②象:1:56付近

③亀:2:17付近

🟤ご紹介した御神木【シンパク】のある場所

日本の凄い神木: 全都道府県250柱のヌシとそれを守る人に会いに行く / 本田不二雄 (著)

単行本 – 2022/10/27

旅に新しい楽しみや見方を紹介する旅の図鑑シリーズ新刊。日本の全都道府県の、地元で信仰される神木や、歴史ある巨木を紹介。木の歴史や巨木が生まれる背景、人との生活との関わりなど、「木の旅」をテーマに、各地方の巨木・神木を240本以上紹介。また、木・人・旅に関するコラムなどの情報も充実。

(C)【歴史キング】×【御神木マニア】