【根津神社の御神木】人々の願いを叶える神使の白蛇が宿る木

🟤【樹齢不明】の御神木【カヤノキ】

『根津神社』東京都文京区

https://nedujinja.or.jp/

願掛けカヤノキ

この御神木にはその昔神の使い

といわれた白蛇が住んでおり

人々が願い事をすると

不思議と叶ったといわれています

今から千九百年余の昔日本武尊が東夷征定の途次、武神須佐之男命の御神徳を仰ぎ千駄木の地に創祀したと伝えられる古社で、文明年間(1469~87)には太田道灌が社殿を奉建しています。

神仏習合の時代には、根津権現社と呼ばれ、御祭神素盞烏尊(本地:十一面観音菩薩)、相殿に山王大権現(本地:薬師如来)、八幡大菩薩(本地:阿弥陀如来)を祀り、根津三社大権現と呼ばれていました。

現在地は江戸時代、甲府宰相徳川綱重(三代将軍家光の三男、六代将軍家宣の父)の山手屋敷であり、のちに六代将軍となる綱豊(家宣)の生誕の地でありました。

五代将軍徳川綱吉が兄綱重の子綱豊(家宣)を養嗣子に定めると、家宣の産土神である根津権現社にその屋敷地を献納、現在の社殿を奉建し、宝永3年(1706)千駄木の旧社地より遷宮、永代社領500石を寄せています。

明治時代には、神仏分離令によって社名を根津権現社から根津神社に改称し、明治天皇御東幸にあたっては准勅祭社と定められ、御勅使が国家安泰の御祈願をされています。

昭和20年戦禍により社殿の一部に損害を受け、復旧工事をし昭和34年に竣工しました。引き続き、唐門、透塀、楼門の修繕も行い、昭和37年に完成、宝永の昔さながらの威容が復活しました。

御祭神

須佐之男命・大山咋命・誉田別命

相殿 大国主命・菅原道真公

糺の森(ただすのもり)

京都の北部山地から流れ下りる高野川と賀茂川が合流する三角地帯の糺の森(ただすのもり)は3~4千年前の山背原野の植生がそのまま現存しているといわれ、樹齢1000年を越える老木が生い茂る中に小川が流れています。

糺の森を分けるようにして参道が南北にまっすぐに延びていて、5月15日の葵祭の日、御所を出発した雅な平安装束の行列は糺の森の緑の中を進みます。

🟤ユーチューブちゃんねる{御神木マニア}@goshinbokumania より

🟤ご紹介した御神木【カヤノキ】のある場所

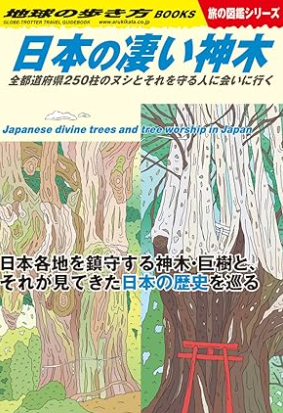

日本の凄い神木: 全都道府県250柱のヌシとそれを守る人に会いに行く / 本田不二雄 (著)

単行本 – 2022/10/27

旅に新しい楽しみや見方を紹介する旅の図鑑シリーズ新刊。日本の全都道府県の、地元で信仰される神木や、歴史ある巨木を紹介。木の歴史や巨木が生まれる背景、人との生活との関わりなど、「木の旅」をテーマに、各地方の巨木・神木を240本以上紹介。また、木・人・旅に関するコラムなどの情報も充実。

(C)【歴史キング】×【御神木マニア】