埼玉の偉人・荻野吟子――日本初の女性医師が切り開いた未来

はじめに──”女性に医療は無理”と言われた時代に挑んだ一人の女性

埼玉県

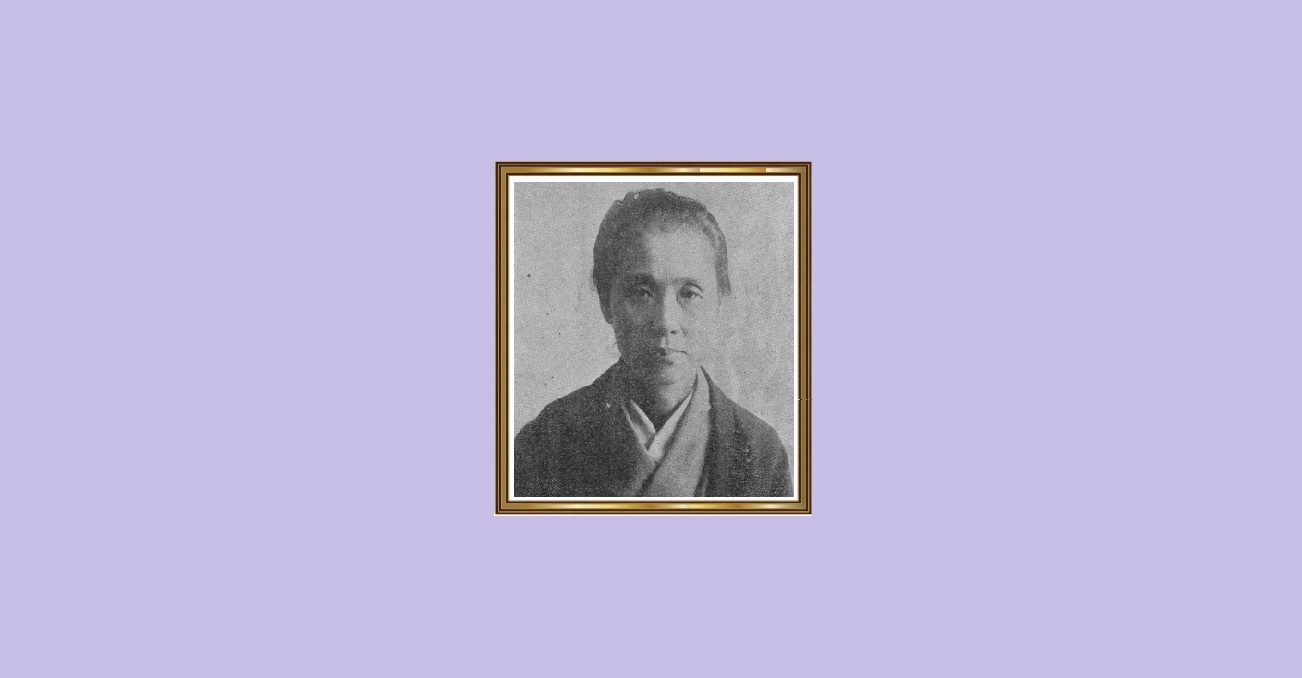

「肢を開いて」――冷たい男医の声が響き渡る診察室で、羞恥と怒りに震えた女性がいた。彼女の名は荻野吟子(おぎの・ぎんこ)。江戸から明治へと時代が激変する中で、日本初の女性医師として公認登録を果たした先駆者である。

埼玉県熊谷市俵瀬に生まれた荻野吟子は、わが国における“女性の医療参画”という扉を、自らの人生を懸けてこじ開けた。彼女の人生は、単なる一人の医師の物語ではない。制度・慣習・偏見と闘い続けたその軌跡は、現代の私たちにも深い示唆を与えてくれる。

生い立ちと屈辱の体験──女医を志す出発点

嘉永4(1851)年、武蔵国幡羅郡俵瀬村(現在の埼玉県熊谷市)に生まれた吟子は、名主の家に育ち幼少より学問を好んだ。16歳で結婚するが、夫から性病をうつされ離婚。順天堂病院に入院し、男性医師の診察を受ける屈辱の体験が、女医への決意を固める契機となった。

彼女は後にこう語っている。「同じような羞恥を、他の女性に味わわせてはならない。女医が必要なのだ」と。

数々の壁──”女だから”という理由だけで医師を拒まれた

吟子はまず井上頼圀に学び、東京女子師範学校(現・お茶の水女子大学)に進学。優秀な成績で卒業後、私立医学校「好寿院」に入学し、男子に混ざって医学を学んだ。だが、卒業後に待っていたのは制度の壁――女性には医術開業試験の受験資格がなかった。

何度も試験願を提出するも、すべて却下。親族の嘲笑、友人の離反、そして社会からの無理解。苦悩の中で彼女は自ら「この国には、私のように婦人病で苦しんでいても診察を受けられず、病を隠している女性が無数にいる」と語っている。

道を開いたのは”歴史”だった──古代日本に女医がいた証明

転機は「令義解(りょうのぎげ)」という奈良時代の法令集だった。吟子はこの古文書に、古代にも女医が存在した記述を発見。これを根拠に「女性医師は前例がない」という行政の主張を論破したのである。

さらに実業家・高島嘉右衛門や医師・石黒忠悳の支援を受け、当時の衛生局長・長与専斎に嘆願。長与は「学力があるなら男女の別なく受験させるべきだ」との判断を下し、ついに女性にも医術開業試験の門戸が開かれた。

明治18年、公認女医第一号誕生──荻野吟子、34歳の春

1885(明治18)年、吟子は医術開業試験に合格し、女性として初の医師登録を受けた。東京湯島に”荻野医院”を開業。だが「女に医者が務まるのか」と世間の風当たりは厳しく、経営は苦しかった。

しかし彼女は、開業が目的ではなかった。”道を拓く”こと――後進の女性たちに医療の世界への道を示すことが、吟子の本当の使命だった。

社会活動家としての顔──キリスト教・婦人衛生活動

診療に加え、吟子は社会改革にも身を投じた。明治19年には洗礼を受け、キリスト教婦人矯風会や大日本婦人衛生会を通じて女性の衛生意識向上に尽力した。また、廃娼運動や貧困女性の支援活動にも参加し、名実ともに「女性のための医師」として歩み続けた。

後半生──理想郷を目指し北海道へ、そして再び東京へ

1890年、13歳年下の牧師・志方之善と結婚。キリスト教による理想社会の建設を目指し、北海道瀬棚町で開業と伝道活動に取り組む。しかし夫の早逝と経済的困窮により再び東京へ戻り、晩年まで診療を続けた。

1913(大正2)年、62歳で死去。彼女の墓は東京都豊島区・雑司ヶ谷霊園にある。

🌱ゆかりの地を訪ねて

■荻野吟子記念館

埼玉県熊谷市俵瀬581-1

生家跡に立つ記念館。生涯の展示あり。

荻野吟子女史像(道の駅めぬま・埼玉県熊谷市):記念像が設置。

(雑司ヶ谷霊園)

■荻野吟子墓所(雑司ヶ谷霊園)

東京都豊島区南池袋4-25

静かに彼女の功績を偲ぶ場所。

北海道せたな町・瀬棚郷土館:彼女が開業した瀬棚に関する資料を展示。

📖映像と書籍──その生涯が語り継がれる

映画『一粒の麦 荻野吟子の生涯』(2019年):主演・若村麻由美、志方之善役に山本耕史。近代日本に立ち向かった女性の姿を描く。

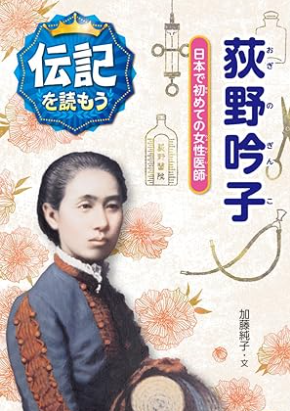

荻野吟子: 日本で初めての女性医師 (伝記を読もう 7) / 加藤純子 (著), 高田美穂子 (イラスト)

単行本 – 2016/3/15

児童書『荻野吟子 日本で初めての女性医師』(加藤純子/あかね書房):若年層にもおすすめ

荻野吟子は、子どものころから、学ぶことが大すきで、とても優秀でした。でも、まだ女の人の地位が低かった時代、学ぶ場や権利はなかったのです。そんな時代に、吟子は医師をめざし、努力の末、道をきりひらいていき、とうとう日本で最初の女性医師となりました。いったいなにが、吟子をつき動かしたのでしょう。吟子の不屈の精神と努力の日々、そして成し得たことは、今の私たちの生活につながるものです。

日本医家伝 新装版 (講談社文庫 よ 3-20) / 吉村 昭 (著)

単行本 – 2016/3/15

医学史の中で吟子を位置づけた一冊

ただ一心に、医学を志した12人の日本人

前野良沢、楠本イネ、高木兼寛らの強く感動的な人生を描く短編集

シーボルトと遊女・其扇(そのおうぎ)の間に生まれ、女でありながら医学の道を志した楠本いね、「解体新書」翻訳の偉業を成し遂げた前野良沢、ロシヤ抑留中に種痘法を習得した中川五郎治など、後に著者によって長編として描かれた人物を含む、わが国近代医学の先駆者である12人の医家たちの苦難の生涯を描きだす傑作短編集。

現代へのメッセージ──命と尊厳を守る先駆者として

「人その友のために己の命を捨つる。これより大いなる愛はなし」

これは吟子が座右の銘とした聖書の言葉である。彼女の人生はまさに、他者のために生き抜いた道だった。

現代でも女性の社会進出や医療現場での男女格差は完全に解消されたとは言えない。そんな今だからこそ、荻野吟子の生き方は再評価されるべきである。彼女が遺した”道”は、今を生きる私たち一人ひとりの足元に、確かに続いている。

埼玉の偉人・荻野吟子。その名は、医学と人権と信念の歴史に永遠に刻まれている。

(以上)

(C)【歴史キング】