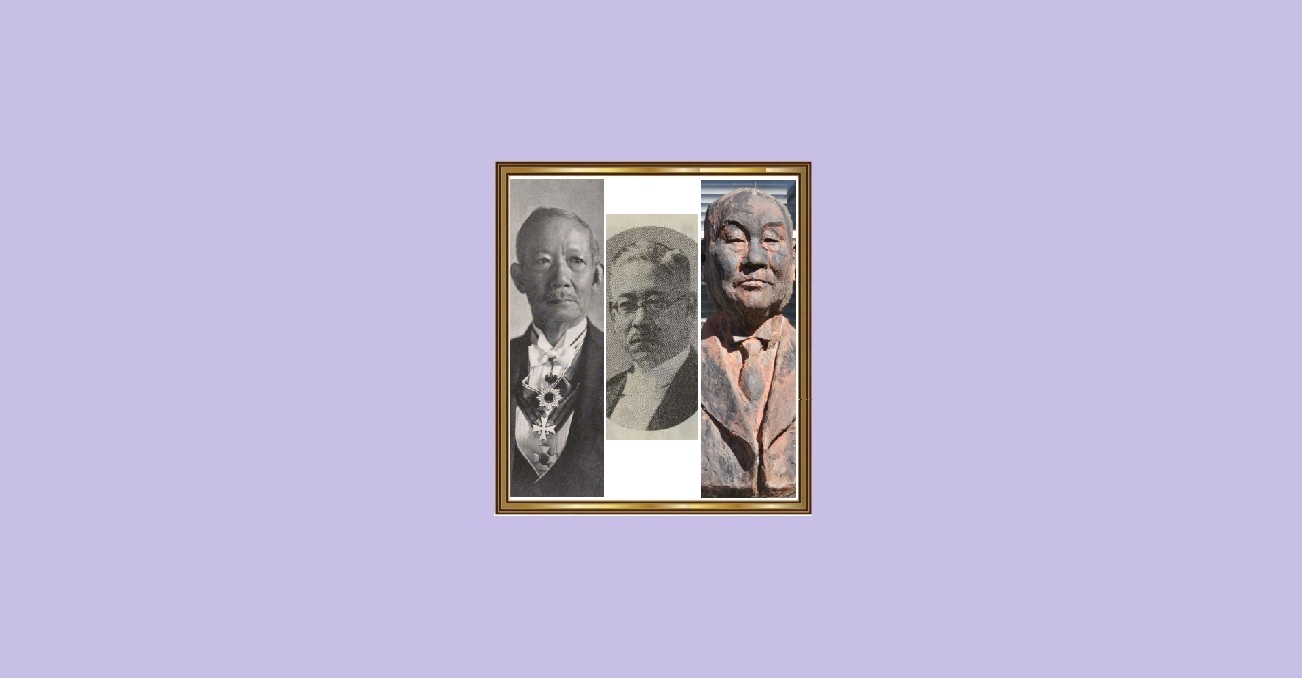

12.今泉嘉一郎、渡辺三郎、石原米太郎│父と呼ばれた日本人

🔵「鉄は国家なり」を導いた群馬県出身の3人の鉄鋼の父

群馬県

群馬県の偉人と言えば、ヒムロック(氷室京介)と布袋寅泰さんらBOOWYを思い出すぜ!氷室さんたちは高崎市出身で、同市は、過小評価されている(と2号が思っている)、第67代内閣総理大臣・福田赳夫さんの出身地でもあるぜ!

「鉄は国家なり」といわれたように、近代産業にとって鋼鉄は欠くことのできない資源です。これに関して「父」と称された事業家が3人います。日本鋼管(現・JFEホールディングス)の創業者・今泉嘉一郎、日本特殊鋼(現・大同特殊鋼)の創立者・渡辺三郎、特殊製鋼(現・大同特殊鋼)を設立した石原米太郎です。

「日本の近代製鉄の父」と呼ばれる今泉は、東京帝国大学工科大学(現・東京大学工学部)を卒業後、農商務省に出仕して大臣の榎本武揚からその才を認められます。そして1894(明治27)年、ドイツのフライベルク鉱山大学に留学。技術的困難から鉄鋼業の官営化に失敗していた榎本は、今泉を新橋駅まで見送ると、「君の3年間の留学中に必ず製鉄所創立案をものにしてみせる」と誓ったそうです。今泉は製鉄所や工場での実習のほか、ヨーロッパで79カ所、アメリカで7カ所の製鉄所を視察しました。その間、国内では榎本が約束どおり製鉄所設立の建議を推進し、1896(明治29)年の帝国議会で成立させました。史上名高い「官営八幡製鉄所」の設立です。設立地の決定には、留学中の今泉が鉄鉱石の輸入に好都合な門司港を推奨したことが大きく影響しました。帰国した今泉は主席勅任技師として製鋼技術を指導します。ところがほどなくして製鉄所は経営不振に陥ります。その原因を官業の弊に求めた今泉は、民業への移管を提案する「製鉄所処分案」が却下されたことで官を辞し、1912(明治45)年に日本鋼管を設立します。以後、民間で製鋼技術の育成に尽力し、広く産業界に貢献したことから「近代産業の父」とも称されています。

鋼鉄のなかでも、軍需品、陸海軍の兵器、艦艇、航空機、自動車などの生産に使われる鋼は、普通鋼に対して「特殊鋼」と呼ばれ、「民を守る鋼」と位置づけられていました。この特殊鋼という用語を最初に使用したのが渡辺三郎です。東京帝国大学を卒業後、古河鉱業所を経てドイツで最先端の特殊鋼製造技術を習得し、帰国後に日本特殊鋼を設立。軍部の台頭により特殊鋼は需要が急増し、第二次世界大戦後はアメリカ軍を顧客に売り上げを伸ばし、日本特殊鋼を成長に導き「特殊鋼の父」と呼ばれています。

渡辺と同じ称号を持つ石原米太郎は、牧場経営者の父親から獣医の道をすすめられ、麻布獣医学校(現・麻布大学獣医学部)に進学します。ところが卒業を前にしたある日、郷里の先輩の今泉から誘われ、八幡製鉄所に入所します。ドイツ人技師の指導を受け、日本初の手法による特殊鋼の溶接に取り組んだ石原は、渡辺とともに日本特殊鋼の設立に参加しますが、1929(昭和4)年に特殊製鋼を設立し、大企業へと成長させました。

鉄鋼業界で「父」と仰がれる3人の事業家はいずれも群馬県の出身です。今泉、渡辺はともかく、獣医を志していた石原は、自身が特殊鋼業界で「父」と呼ばれる活躍をするとは考えもしなかったことでしょう。人との巡り合わせの妙も歴史的偉業の重要な要素の一つなのです。

(C)【歴史キング】