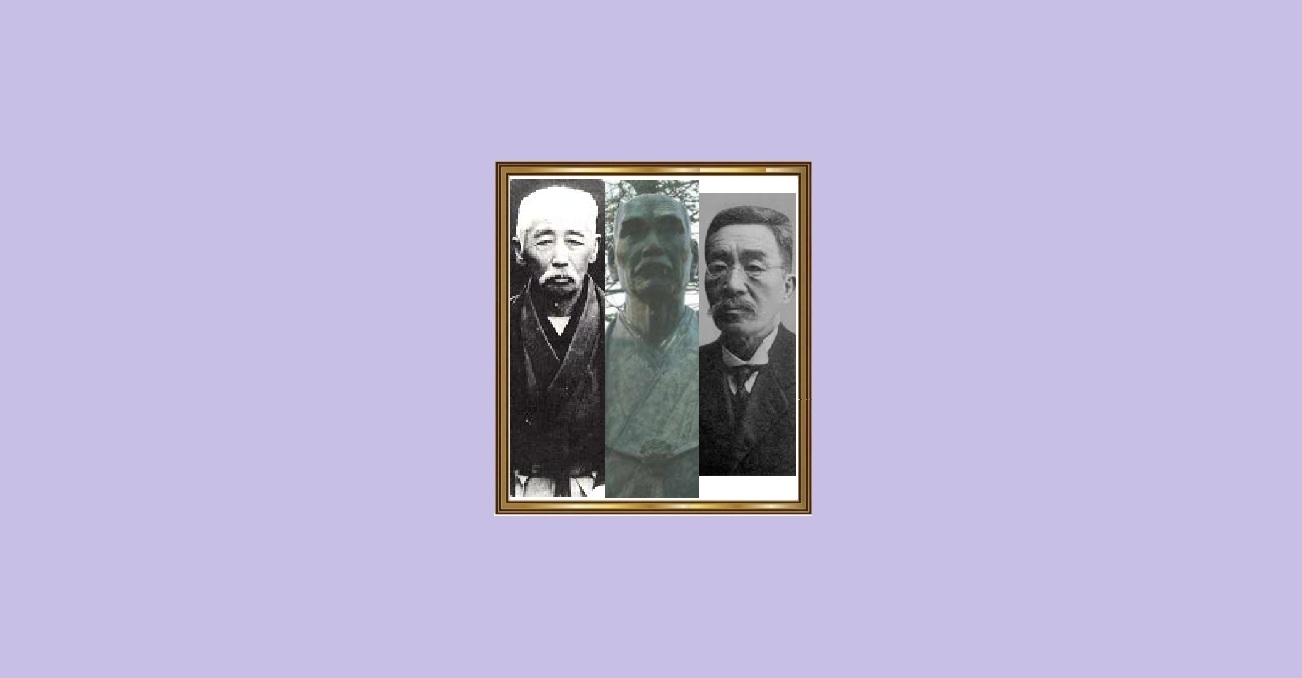

14.山田脩、高橋長十郎、山辺丈夫│父と呼ばれた日本人

🟤製造立国の先駆けとして世界市場を席巻した「日本近代紡績業の父」

福島県│宮城県│島根県

開国後の日本では、生糸の輸出が急増します。当時、ヨーロッパで生糸の原料の蚕が伝染病に蝕まれ、生糸の主要産出国である中国も内乱により生産が激減したためです。ところが日本では生産が追いつかず、質の悪い生糸が大量に出回り評判が下がります。そこで政府は品質維持と技術者育成のため、官営模範工場をつくりました。これが1872 (明治5)年に操業した日本最初の器械製糸工場・富岡製糸場です。近代化のエネルギーが製糸業(生糸)に向けられたこの時期、日本の繊維業(生糸、織物、紡績)の生産額は全製造業上位100社の合計額の約7割にも達し、一国の一産業占有率としては、日本史上のみならず世界史上でも類を見ないといわれます。それは、全国至るところに繊維業の従事者がいたことを物語っています。たとえば、明治から昭和にかけて横浜の生糸相場を動かしたのは「甲州財閥の父」と呼ばれた若尾逸平をはじめ、雨宮敬次郎、根津嘉一郎らを輩出した甲州財閥です。また、中居屋重兵衛、吉村屋幸兵衛たち生糸売込商の多くは上州(群馬県)の出身者でした。上州商人は甲州財閥に匹敵する莫大な利益を手にしたといわれています。

一方、品質の高さから横浜に出荷される生糸の約4割を占めたのは東北産の「奥州生糸」です。奥州には製糸業における「父」が2人います。わが国最初の民間機械製糸工場「双松館」を創業した「製糸業の父」山田脩と、わが国最初の機械座繰り製糸工場「旭製糸」を創立した「製糸業発展の父」高橋長十郎です。2人が父と呼ばれる理由は、世界でも最高品質を誇る生糸銘柄を生産し、大量の雇用を生み出したことです。日清戦争後は綿糸の生産量が急増し、1897(明治30)年には輸出量が輸入量を上回ります。その先駆けとなったのが大阪紡績会社(東洋紡の前身)の成功です。これについてドラッカーは、「奇跡であり、私の知る限り誰にも説明のつかない明治のできごとのひとつ」と述べています。

その立役者は渋沢栄一でした。民間資本によって国際競争力のある紡績会社を成功に導くため、渋沢はロンドン大学で保険学などを学んでいた28歳の青年に紡績技術の習得を依頼し、研究費1500円を送金したのです。

青年の名は、津和野藩出身の山辺丈夫。渋沢の依頼を受けた山辺は、紡績工場で一職工として働きながら、紡績技術から製品の販売方法に至るまでを習得して帰国します。そして、イギリス製の最新紡績機械を輸入し、蒸気機関による動力で稼働し、さらに電灯を使用した昼夜二交代制のフル操業という大規模経営によって日本初となる民間組織(大阪紡績会社)の成功を導きました。

山辺の成功を契機に全国各地に紡績工場が建設され、日本製の綿糸が世界市場へ進出したことから、山辺は「日本近代紡績業の父」と呼ばれています。また、こうした有能な人材を発掘し、その後ろ盾として日本産業界の土台を築いたことが、渋沢が「近代日本資本主義の父」と呼ばれる最大の理由でしょう。

(C)【歴史キング】