渡来人・秦氏とは何者か――古代日本を動かした“謎の豪族”の実像に迫る

第1回:国家の土台を築いた“見えざる力”

日本最大の古代氏族・秦氏とは何者か?

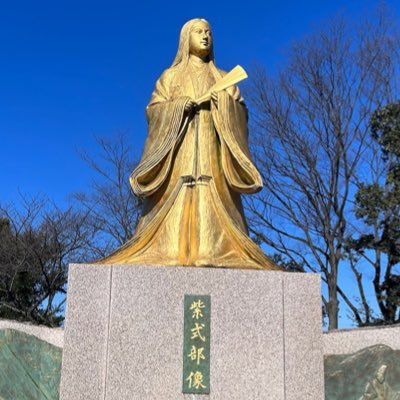

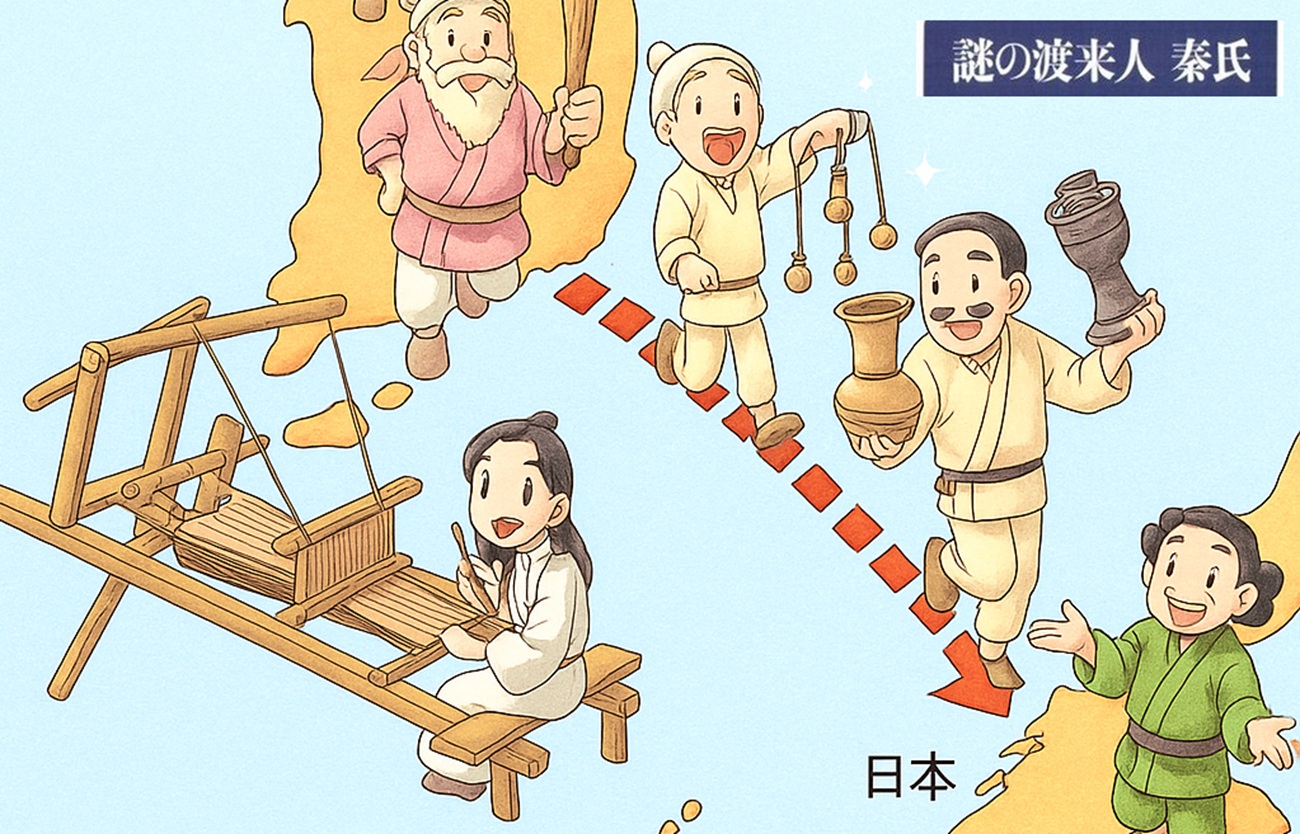

日本古代史における最大級の謎の一つ、それが「秦氏」という渡来系氏族の実態である。秦氏は、単なる地方豪族にとどまらず、広範囲にわたる分布と圧倒的な人口規模、そして経済的影響力を持った一大勢力であった。その痕跡は京都・太秦をはじめ、遠く九州北部や北陸地方にまで及ぶ。秦氏にまつわる史料を辿ることで、古代日本における渡来系氏族の役割と、その後の国家形成過程が見えてくる。

戦前に『姓氏家系大辞典』を編纂した太田亮氏は、「天下の大姓にして、他に比類なき勢力をもつ」と評価し、戦後には竹内理三氏が「殖産的氏族」と位置づけ、加藤謙吉氏は「政治の基層を支えた黒幕的政商」とも述べている。このように、秦氏は表舞台に立たずとも、政治・経済・宗教の三領域で実質的に国家の屋台骨を支えた存在だったのである。

山背国を拠点とした分布と勢力

秦氏の本拠地は、現在の京都府南部にあたる山背国。中でも京都市、向日市、太秦などは、ほぼ秦氏の領国状態だった。加藤謙吉氏の調査によれば、秦氏に関係する人々は全国34カ国・89郡にまで及び、その分布は東海、北陸、近畿、中国、四国、九州北部と、極めて広範囲に広がっていた。

「秦某」「秦人某」「秦人部某」「秦部某」などの名が古代の戸籍や木簡に見えることから、彼らの支配構造が農耕・養蚕・機織・貢納などにわたり、在地の経済インフラに密接に関与していたことがわかる。秦人は渡来系農民、秦人部・秦部は倭人系農民で、いずれも秦氏の支配下にあった集団とみなされている。

長岡京・平安京遷都と秦氏の影

政治の表舞台に立つことの少なかった秦氏だが、8世紀末からの長岡京・平安京遷都では一気に存在感を強める。遷都地である乙訓郡・葛野郡は、まさに秦氏のホームグラウンドであり、都市建設にあたり彼らが大きな貢献を果たしたとされる。

この地域における秦氏の宗教的影響力も見逃せない。伏見稲荷大社、松尾大社といった神社を奉斎し、のちには上賀茂・下鴨神社への影響力も及ぼしていった。渡来人でありながら日本の神道世界に深く関与していった点は、秦氏の文化的柔軟性と浸透力を示している。

謎多き始祖:秦大津父の伝承

『日本書紀』欽明天皇紀に登場する秦大津父の逸話は、秦氏の特異性とその神秘性を象徴する。欽明天皇が幼少時に「秦大津父を寵愛すれば天下を取れる」という夢告を受け、実際に深草(現・京都市伏見区)で大津父を見出し、側近に取り立てたという伝説である。

大津父は、商いの道中で争う狼を仲裁し、その善行が神に報われて皇位の助力者となったとされる。ここには、秦氏が神秘的力を持ち、国家に富と安定をもたらす存在として認識されていたことが読み取れる。しかもこの夢告を通じて、天皇自らが「饒富(富の獲得)」を得たという点は、秦氏の経済力の実在を物語っている。

この伝承における主語の解釈には諸説あるが、欽明天皇が秦大津父の登用によって富を得たとする読み方は、秦氏の実力を端的に表す重要な視点である。実際、大津父は山背から伊勢へと商業活動を展開しており、日本最初期の本格的商人像ともいえる存在である。