鳥取・倉田八幡宮の御神木|樹齢1000年の大イチョウが鎮座する国指定パワースポット

🟤千年の祈り 鳥取・倉田八幡宮の大イチョウ

推定樹齢1000年の御神木

【イチョウ】

倉田八幡宮(鳥取県鳥取市)

鳥取市の南方、田園地帯に静かに鎮座する倉田八幡宮。石清水八幡宮を勧請し、鎌倉時代にはすでに「滝房荘」の記録にその名が見える由緒深い神社です。かつては社領1,113石を誇り、因幡国の名社として栄えました。現在の社殿は、江戸時代に池田光仲公によって再建されたものであり、藩主の氏神として厚い崇敬を受けてきました。

この神域にひときわ目を引くのが、推定樹齢1000年・幹周9.7m・樹高31mを誇る御神木「大イチョウ」。本殿の奥、社叢の中央にどっしりと鎮座し、灰色がかった樹肌と重厚な幹が、見る者に圧倒的な存在感を与えます。株立ちの姿が特徴的で、雌株のため秋には豊かな銀杏を実らせます。中には「オハツキ銀杏」の傾向も見られるという、極めて貴重な樹種です。

この大イチョウが立つ倉田八幡宮の社叢そのものが、タブノキを中心とした原植生林として国の天然記念物に指定されています。山陰地方の平野部に残された数少ない貴重な低湿地性自然林であり、学術的にも高い価値が認められています。

秋には黄色に輝くイチョウの葉が境内を金色に染め、祈りと調和の世界を出現させます。その姿はまさに「神の座標軸」ともいえる風格であり、鳥取を代表するスピリチュアルスポットとして、地元の人々に深く愛され続けています。

【所在地】

〒680-1131 鳥取県鳥取市馬場299

・JR鳥取駅から車で約15分

・鳥取自動車道 鳥取南ICより車で約10分

(駐車場あり)

<現地説明文>

神木 大イチョウ

国指定天然記念物「倉田八幡宮社叢」の 中にある巨木「大イチョウ」。高さ約四十m、樹まわり約十一mあり、樹齢は凡そ一千年と 伝わる。

天正九年(一五八一年)羽柴秀吉(後の豊臣)が因幡国に入国した際、現在よりも数倍もあった広大な社叢が兵火にかかり、その時、この大イチョウが水をふき出し、大火から辛うじて現在の神域を守ったと言い伝わる。

戦国の世がおさまり、寛永九年(一六三二年) 池田光仲公が鳥取藩主となり、鳥取藩が成立した。光仲公は当神社を一族の氏神として崇敬し、寛文元年(一六六一年)に至り、それ迄南面していた神社を西向に変え、智頭街道まで松並木の参道を造営し、現在の神社の形態が定まったと記録されている。

巨木「大イチョウ」は神域を兵火から守った。まさに神木として尊崇されるようになり、千歳の生命力にあやからんとする人々の祈りが今に続いている。

<2022年7月16日産経新聞>

雷直撃も不死身の大イチョウ 街を守った樹齢千年のご神木

樹齢千年とされる大イチョウに雷が落ちた。受難したのは鳥取藩主池田家が氏神とした倉田(くらた)八幡宮(鳥取市)。高さ約40メートル、幹回り約11メートルの「御神木」で、発生した6月27日午後から丸1日、幹や根から白煙を上げくすぶり続けた。それから約20日、大イチョウは青々とした葉をたたえ、勇壮な姿でそびえ立つ。とはいえ、雷のエネルギーは1発で100ワット電球90億個を光らせることができるとされるほど大きい。直撃を受けた御神木の「その後」に注目が集まっている。

6月27日午後3時過ぎ、JR鳥取駅から南に約3キロにある同神社周辺は土砂降りの雨に見舞われ、ゴロゴロと雷がとどろいた。

「バーンと大きな音がして社務所が停電。外に出てみると配電盤が壊れていた。禰宜(ねぎ)が境内を見回ると、大イチョウから煙が出ていた」

永江則英宮司(87)は、当時の様子をこう振り返る。3時40分ごろ消防に通報すると、すぐに消防隊が到着。さらに、県や市の文化財担当者も駆け付けた。神社の社叢(しゃそう)が国の天然記念物に指定(昭和9年)されているからだった。

消火作業は慎重に行われた。樹木へのダメージを小さくするため、無害の消火剤を混ぜ幹に注水した。しかし、炎こそ出ていないものの白煙は途切れることなく噴き出し続ける。消防隊員が夜を徹して消火作業を続けたが、大イチョウは翌28日朝もくすぶっていた。

鳥取県東部消防局は「通常は樹木を切断して消火にあたるが、炎は出ていないうえ、イチョウが天然記念物を構成する樹木だったため、切ることはせず消火にあたった」と説明。28日には、駆け付けた樹木医を交えて神社と消防、文化財関係者が対応を協議した。

実は大イチョウは1本の木ではなく、数本が寄り集まって「巨木」となっている。その根元付近にある空洞部分で火がくすぶっていると推定されたため、根元に穴をあけて注水した結果、同日午後3時11分にようやく鎮火した。同消防局によると、通報から丸1日、消防車延べ17台、消防隊員延べ57人が消火作業に従事したという。

水を噴き出し神社守る

倉田八幡宮の創建は不詳だが、鎌倉時代には荘園「滝房荘(たきふさそう)」を抱え、社領は1113石余りもある山陰道屈指の規模だったと伝わる。天正9(1581)年、羽柴秀吉の鳥取城攻めで兵火に遭い、広大な神域を焼失。その際、大イチョウが水を噴き出し、大火から現在の境内域(約1ヘクタール)を守ったとの言い伝えが残っている。

江戸時代には、鳥取藩の藩祖とされる池田光仲があつく崇敬し、池田家が源氏を祖とする縁もあり、倉田八幡宮を一族の氏神と定めた。

「八幡さんのイチョウの葉が残り3枚になるまでは麦の種をまいてもよい」

同神社の氏子区域で、大イチョウは農事ごよみの役割も果たし、官民を超えて地域のシンボルとなっていると永江宮司はいう。

「くすぶったのは腐った部分」

イチョウは生命力が強く大きく成長し、樹皮が厚いため火にも強いとされる。東京都千代田区大手町の通称「震災イチョウ」は、大正12年の関東大震災で生き残り、復興のシンボルとなった。

樹高の高い神社の古木は落雷に遭うことが少なくないが、永江宮司によると、「倉田八幡宮の社伝では、大イチョウに雷が落ちたという記録は残っていない」という。倉田八幡宮の社叢は令和3、4の2年度かけ、外来植物の駆除など再生事業が進められている。大イチョウは、再生事業の直接の対象にはなっていないが、神社や市などは、落雷を受けて「経過を注視していく」としている。

再生委員会メンバーで、大イチョウの落雷を受けて現地へ赴き消火活動について助言した元鳥取大学教授の樹木医、佐野淳之(じゅんじ)さん(70)は「木のてっぺんから根元まで雷が貫いている。炎は出ておらず、樹木の中の腐った部分がくすぶったのだろう。ただ、細胞を作る形成層が燃えない限り雷の影響はない。しばらく様子を見ることが必要だが、すぐに倒れる状況にはなく、今後は葉と枝の勢いを注視していけばよい」と話した。

遠目には何の変化もないように見える大イチョウも、近寄ると樹皮が剝がれたり、枝が落ちたりと雷の痕跡が残っていた。同神社には落雷後、「大イチョウが雷を受けとめたことで地区が守られた」などの声が多く寄せられているという。永江宮司は「雷のショックが大イチョウの生存にかかわることがあってはならないと願っている」と、安堵(あんど)の表情を浮かべながら話した。

🟤ユーチューブちゃんねる{御神木マニア}@goshinbokumania より

🟤ご紹介した名木(与野の大カヤ)のある場所

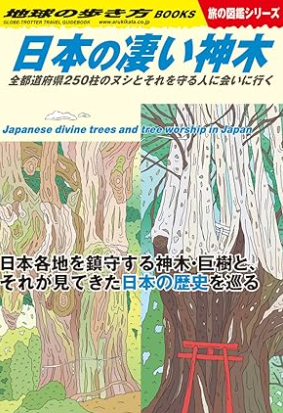

日本の凄い神木: 全都道府県250柱のヌシとそれを守る人に会いに行く / 本田不二雄 (著)

単行本 – 2022/10/27

旅に新しい楽しみや見方を紹介する旅の図鑑シリーズ新刊。日本の全都道府県の、地元で信仰される神木や、歴史ある巨木を紹介。木の歴史や巨木が生まれる背景、人との生活との関わりなど、「木の旅」をテーマに、各地方の巨木・神木を240本以上紹介。また、木・人・旅に関するコラムなどの情報も充実。

(C)【歴史キング】×【御神木マニア】