富山県の偉人:浅野総一郎 — 裸一貫から財閥を築き上げた「セメント王」の九転十起

富山県

「俺は職工だ」。この言葉を口癖に、自ら現場に立ち続けた男がいました。富山県氷見市に生まれ、明治から昭和初期にかけて日本の産業界を牽引した大実業家、浅野総一郎です。裸一貫から身を起こし、「セメント王」として日本最大のセメント会社を築き上げただけでなく、京浜工業地帯の生みの親として日本の近代化に多大な貢献をしました。彼の波瀾万丈な生涯は、まさに「九転十起(きゅうてんじゅっき)」の精神を体現し、私たちに挑戦し続けることの大切さを教えてくれます。

逆境をバネに:富山から東京へ、そして横浜での再起

浅野総一郎は、1848年(嘉永元年)に越中国氷見郡藪田村(現在の富山県氷見市藪田)で村医者の次男として生まれました。幼い頃から家業を継ぐことへの疑問を抱き、豪商・銭屋五兵衛に憧れて商人を志します。しかし、試みる事業はことごとく失敗。船の遭難で巨額の資本を失い、婚姻関係も解消されるなど、故郷での再起は困難を極めました。周囲からは「損一郎」と揶揄され、多額の借金を抱え、24歳で故郷を後にします。

1871年(明治4年)、浅野は裸一貫で東京へ上京します。御茶ノ水で冷たい水を売る「水売り」から始まり、冬にはおでん屋を営むなど、地道に資金を蓄えました。その後、横浜へ渡り、味噌屋で贈答用の竹の皮に目をつけ、これを販売する「竹の皮屋」として成功を収めます。

「廃物利用」の才覚と渋沢栄一との出会い

浅野の真骨頂は、誰もが価値を見出さなかった「廃物」に商機を見出す才能でした。横浜瓦斯会社(後の横浜市瓦斯局)が処分に困っていた石炭ガス製造後の産業廃棄物であるコークスやコールタールを安値で買い取ります。コークスは官営深川セメント製造所の燃料として、またコールタールはコレラ流行時の消毒薬(石炭酸)の材料として高値で売却し、巨万の富を築き上げました。

この「廃物利用」の成功が、彼の運命を大きく変えるきっかけとなります。コークスの取り引きを通じて、日本の経済界の巨人、渋沢栄一(後の王子製紙設立者)と出会うのです。当時、横浜の陸揚げ現場で泥まみれになりながら働く浅野の姿を見た渋沢は、その熱意と勤勉さに感銘を受けます。渋沢は浅野を自身の私邸に招き、夜遅くまで事業について語り合う中で、二人の間に深い信頼関係が築かれました。渋沢栄一は浅野総一郎について「浅野の仕事は、国家の進運に伴なって必要なものが多くあったと申してよい。・・金欲より事業欲の強かった点をどこまでも敬服しております」と述懐しており、浅野の国家貢献への強い志を高く評価していました。

「セメント王」から「臨海工業地帯開発の父」へ

渋沢栄一の後ろ盾を得た浅野は、その才能をさらに開花させていきます。

日本のセメント産業を牽引

建設資材としてのセメントの将来性に着目した浅野は、渋沢の尽力もあって、1884年(明治17年)に官営深川セメント製造所を払い下げられ、浅野セメント(後の日本セメント、現:太平洋セメント)を設立します。これは、官営事業が民間に払い下げられた第一号となり、日本のセメント産業の基礎を築きました。浅野は自ら早朝から工場に入り、夜遅くまで働き、効率的な経営と積極的な事業拡大によって、浅野セメントを日本最大のセメント会社へと成長させ、「セメント王」の異名を取るまでになります。

安田善次郎との協業と京浜工業地帯の誕生

1896年(明治29年)の欧米視察で、浅野は欧米の進んだ港湾開発を目の当たりにし、日本の港湾の立ち遅れに衝撃を受けます。帰国後、彼は東京湾沿岸に、政府の支援を受けずに独力で日本初の臨海工業地帯を建設するという壮大な計画を立案します。

この途方もない計画の実現には、莫大な資金が必要でした。そこで浅野の事業欲に惚れ込み、資金面で多大な支援を行ったのが、同じ富山県出身の金融王、安田善次郎(安田財閥創始者)でした。浅野セメントの合資会社化に安田が出資協力したことをきっかけに、二人の間には強い信頼と友情が生まれました。

1912年(明治45年)、安田の支援を得て、浅野は鶴見埋立組合(現:東亜建設工業)を設立。1913年(大正2年)から約15年をかけて、横浜市鶴見区から川崎市にかけての広大な海岸部の埋め立て(浅野埋立)工事を完成させます。この埋立地には、浅野セメント川崎工場や浅野造船所(後の日本鋼管、現:JFEエンジニアリングなど)をはじめとする多数の工場が誘致され、現在の京浜工業地帯の礎が築かれました。この功績から、浅野総一郎は「京浜工業地帯の父」「日本の臨海工業地帯開発の父」と称されています。

また、埋立地と都心部を結ぶために鶴見臨港鉄道(現在の鶴見線)を設立し、「浅野駅」にその名を残しています。終点の「扇町駅」がある扇町の地名も、浅野家の家紋である扇に因んだものです。

多角的な事業展開と社会貢献

浅野総一郎は、セメント事業や埋立事業にとどまらず、生涯で50社を超える企業の設立や経営に携わりました。海運業(東洋汽船)、石炭事業(磐城炭礦)、製紙業、自動車開発(日産自動車の基礎)、水力発電(庄川水力電気、佐久発電所)、鉄道事業(南武線、留萠鉄道、五日市線など)など、日本の近代化に不可欠なあらゆる産業分野に進出し、「事業の権化」「事業王」と呼ばれました。

彼の事業は、単なる利益追求に留まりませんでした。横浜市内に63カ所の公衆便所を設置し、その糞尿を肥料として販売することで公衆衛生の改善と利益の両立を図り、「日本における共同便所の開祖」と自称するなど、社会課題の解決にも積極的に取り組みました。

「人づくり」への情熱:未来を拓く教育の礎

浅野総一郎は、事業を通じて日本の発展に貢献する中で、「ものづくり」「国づくり」には、それを支える「人づくり」が不可欠であると痛感しました。

浅野学園の設立と「九転十起」の校訓

産業における科学の重要性を認識し、将来の浅野財閥を支える優秀な人材を育成するため、1920年(大正9年)、彼は横浜市神奈川区に「浅野綜合中学校」(現在の浅野中学校・高等学校)を設立しました。この学校は、学問と勤労を両立させる「ゲーリーシステム」をモデルとし、木工、金工、鍛冶、機械仕上げなどの実習を必修とするなど、実践的な科学技術教育を重視しました。

浅野総一郎は頻繁に学校を訪れ、生徒たちに自身の経験や生き方を語り聞かせました。彼の生きざまは、学校の校訓であり校歌にも謳われている「九転十起」という言葉に凝縮されています。これは、何度失敗しても(九転)、必ず立ち上がり(十起)、諦めずに挑戦し続ける精神を意味します。この精神は、浅野学園の生徒たちに今もなお受け継がれています。

伝説の豪邸「紫雲閣」と社交術

東京三田の札の辻に建てられた浅野の豪邸「紫雲閣」は、金の鯱を配した城の天守閣のような外観から、当時、新聞で面白おかしく批判的に報じられ、そのユニークなエピソードと共に全国的に有名になりました。隣接する洗濯屋との塀の高さ比べの話は、彼の人間味あふれる一面を伝えています。

しかし、紫雲閣は単なる贅沢な邸宅ではありませんでした。彼はこの豪邸を接待用の迎賓館として活用し、東洋汽船の一等船室の外国人客を招いては茶会を開き、一族の女性たち20〜30人でもてなしました。延べ13万人もの外国人が招待されたとされ、海外では「浅野の茶会」として知られるほどでした。これは、日本の文化を世界に紹介し、国際的な交流を深めようとする浅野の外交手腕の一端を示しています。また、浅野財閥の社員や浅野綜合中学校の卒業生も紫雲閣に招き、交流を深める場として活用しました。

浅野総一郎ゆかりの地:不屈の精神に触れる旅

浅野総一郎の生涯は、彼の生まれ故郷である富山から、事業を興した横浜、そして日本各地へとその足跡が広がっています。彼のゆかりの地を巡ることで、その不屈の精神と偉大な功績を肌で感じることができます。

富山県氷見市:生誕の地と「帰望郷館」

- 浅野総一郎生誕の地 銅像(富山県氷見市藪田):富山湾を臨む海岸近くの児童公園跡に、2008年に建立された大きな銅像は、故郷から日本の未来を見据えた浅野の姿を偲ばせます。

- 浅野翁資料展示館「帰望郷館(きぼうごうかん)」(富山県氷見市):2012年に設立された特定非営利活動法人九転十起交流会が運営するこの資料館では、浅野総一郎の偉大な業績を探求し、伝承するための資料が展示されています。

横浜・東京:事業と教育の拠点

- 浅野総一郎銅像(神奈川県横浜市神奈川区子安台 浅野学園):彼の設立した浅野学園の敷地内にある「銅像山」には、浅野総一郎の巨大な銅像が建ち、生徒たちの学びを見守っています。

- 浅野総一郎墓所(神奈川県横浜市鶴見区 総持寺):浅野総一郎の墓所は、彼が晩年を過ごし、多くの事業を展開した横浜の總持寺にあります。

- 本邦セメント工業発祥の地記念碑・浅野総一郎銅像(東京都江東区清澄 旧浅野セメント深川工場):日本のセメント産業の礎を築いた浅野の功績を称える記念碑と銅像が建てられています。

- 浅野駅(神奈川県横浜市鶴見区):鶴見臨港鉄道(現:JR鶴見線)の駅名として、彼の名前が今も残っています。駅のある地域も、彼の名前に因んで「浅野町」と名付けられました。

- 東亜建設工業技術研究開発センター(神奈川県横浜市鶴見区安善町):浅野総一郎が埋め立てた鶴見の地には、彼の設立した鶴見埋築株式會社を前身とする東亜建設工業の施設があり、ここにも彼の銅像が設置されています。

群馬県:水力発電の地

- 浅野総一郎銅像(群馬県渋川市 佐久発電所内 ふれあい公園):浅野が設立した関東水力電気の佐久発電所内には、彼の妻・佐久の名前を冠した発電所があり、氷見市から寄贈された浅野の銅像が設置されています。

その他のゆかりの地

- 庄川水記念公園(富山県砺波市):浅野総一郎が設立した庄川水力電気小牧ダム近くにあり、ここにも浅野の銅像が立っています。

浅野総一郎の遺産:現代社会へのメッセージ

浅野総一郎の人生は、幾多の失敗と逆境にも屈せず、常に新たな事業に挑戦し続けた「九転十起」の精神に満ち溢れていました。彼の事業欲は、単なる金銭欲ではなく、日本の近代化と国家の発展への強い使命感に裏打ちされていました。

彼は、まだ誰もその価値に気づいていなかった「廃物」に目をつけ、それを新たな価値に変えることで社会に貢献しました。この資源再生の視点は、持続可能性が問われる現代社会において、改めて私たちに重要な示唆を与えています。また、埋立地開発や鉄道建設といったインフラ整備に尽力し、日本の産業基盤を築き上げた彼の功績は、「国づくり」そのものでした。そして何よりも、彼の「人づくり」への情熱は、現代の教育者や企業経営者にとっても大きな教訓となります。才能ある人材を育成し、彼らが社会で活躍できる場を提供することの重要性を、身をもって示したのです。

浅野総一郎の遺産は、京浜工業地帯の発展や、彼が設立・関与した多くの企業群として、今も私たちの社会を支え続けています。彼の不屈の精神と、未来を見据える先見性は、困難な時代を生きる私たちに、常に新しい挑戦への勇気を与えてくれるでしょう。

(C)【歴史キング】

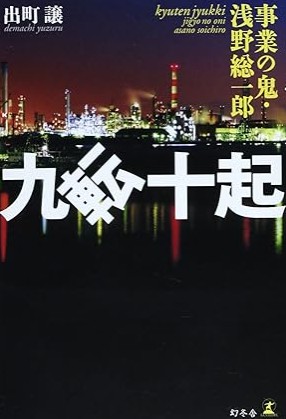

単行本 – 2013/11/27

世界一の工業貿易立国を目指し、“日本に尽した男”の壮絶な生き様を活写。

「政府に任せておいたらいつまでたっても、やらないだろう。

日本が本当に豊かになるためには、工場で製品を造ってどんどん輸出していくことが重要なんだ。

国内だけを見ていてはいかん。企業家としての大勝負だ。」

富山から夜逃げ同然に上京した総一郎は、不撓不屈の精神でコークス・セメント・炭鉱

製鉄・港湾・海運・造船業界を次々と席捲、ついに京浜工業地帯を築くに至る。

・貿易立国への夢 ・”夜逃げ男”東京への夢

・渋沢栄一との出会い ・現場を愛する「事業の鬼」

・海運業界の風雲児 ・安田善次郎暗殺の衝撃

・サクという同志 ・死の直前八三歳で欧米視察

・「幻の財閥」今いずこ