長野県の偉人:佐久間象山 — 東洋の道徳と西洋の科学を融合した幕末の先覚者

長野県

「宇宙に実理は二つなし。この理あるところ、天地もこれに異なる能わず。」

この言葉は、幕末の日本に西洋の科学と兵学を導入し、日本の近代化の礎を築いた思想家、佐久間象山(さくま しょうざん/地元長野では「ぞうざん」)の揺るぎない真理への探求心を表しています。信濃国松代(現在の長野県長野市松代町)に生まれた彼は、儒学と和算を極めながらも、西洋文明の重要性をいち早く見抜き、その知識を日本に伝えようと奔走しました。多くの維新の英才たちを育て、開国論を唱え続けた彼の生涯は、まさに「東洋の道徳、西洋の芸術、精粗遺さず表裏兼該し因りて以て民物を沢し国恩に報ぜん」という自身の詩に凝縮された、未来への壮大なビジョンでした。

伝統と革新の狭間で:象山の学問と覚醒

佐久間象山は1811年(文化8年)、信濃松代藩士・佐久間一学国善の長男として生まれました。幼い頃から非凡な才能を見せ、儒学や和算を学び、江戸では当時の儒学の第一人者・佐藤一斎の門下に入り、「佐門の二傑」と称されるほど頭角を現します。

しかし、象山の真骨頂は、伝統的な学問に留まらない、西洋への鋭い眼差しでした。1842年(天保13年)、彼が仕える松代藩主・真田幸貫が幕府の老中兼海防掛に任じられ、アヘン戦争後の海外情勢研究を命じられると、象山は顧問としてその任にあたります。ここで彼は、清とイギリスの戦いを通じて西洋の軍事技術の優位性を痛感し、蘭学の修得の必要性に目覚めます。

彼は、洋式砲術家・江川英龍に師事しようとしますが、江川の旧来の教育方法に飽き足らず、独学で西洋兵学を習得します。象山の学問に対する態度は極めて近代的で、自分が書物から学んだことは公開を基本とし、門弟から「免許皆伝」を求められてもその必要がないことを説明して断るほどでした。彼は、大砲の鋳造にも成功し、蘭学の知識を背景に、ガラス製造や地震予知器の開発、さらには日本初の電信機の開発に成功するなど、科学者としても輝かしい業績を残しました。

多くの英才を輩出した「五月塾」

1850年(嘉永3年)、40歳になった象山は、江戸木挽町に私塾「五月塾」を開きます。ここで彼は、砲術や兵学を中心に、当時の最先端の西洋科学を教えました。この塾からは、幕末から明治維新にかけて日本を動かすことになる多くの俊才たちが巣立っていきました。

- 勝海舟(かつ かいしゅう): 後の江戸無血開城を実現する幕臣。象山の妹・順子が勝海舟の妹であったことから、象山の正妻となり、勝海舟の「海舟」という号も象山から贈られた扁額に由来すると言われています。

- 吉田松陰(よしだ しょういん): 象山は、松陰を「狂人」と評しつつも、その情熱と行動力を高く評価していました。松陰のペリー艦隊密航事件に象山が連座し、蟄居を余儀なくされる原因となりますが、師弟の絆は深く、松陰は象山門下の「二虎」と称されました。

- 坂本龍馬(さかもと りょうま): 幕末の志士として知られる龍馬も、象山から西洋兵学や国際情勢について多くを学びました。

- 橋本左内(はしもと さない)、小林虎三郎(こばやし とらさぶろう)、河井継之助(かわい つぎのすけ)、山本覚馬(やまもと かくま)など、幕末の動乱期を生き抜いた多くの有能な人材が、象山の薫陶を受けました。

開国論の旗手から非業の死へ

1853年(嘉永6年)にペリーが浦賀に来航すると、象山は藩の軍議役として浦賀に赴き、老中・阿部正弘に開国論を含む「急務十条」を提出します。彼は、日本の植民地化の危機を回避するためには、鎖国を廃し、世界に門戸を開いて西洋の知識を積極的に取り入れるべきだと主張しました。

松代での蟄居と再起

しかし、1854年(嘉永7年)に門弟・吉田松陰がペリーの艦隊で密航を企て失敗すると、象山もこの事件に連座し、伝馬町牢屋敷に入獄。その後8年もの間、故郷・松代での蟄居生活を余儀なくされます。この蟄居期間中も、彼は西洋の研究を続け、高杉晋作、久坂玄瑞、中岡慎太郎といった多くの志士たちが松代まで象山を訪ね、その学識に深く感銘を受けたと伝えられています。この間、象山の思想は攘夷論から確固たる開国論へと変化していきました。

京都での暗殺

1864年(元治元年)、象山は一橋慶喜に招かれ上洛します。彼は、将軍家茂や一橋慶喜、山階宮、中川宮といった朝廷や幕府の要人に対し、開国論と公武合体論を説き、日本の進むべき道を熱心に訴えました。しかし、当時の京都は尊皇攘夷派の志士たちの潜伏拠点となっており、西洋の知識を身につけ、開国を主張する象山は「西洋かぶれ」として彼らの標的となります。

同年7月11日、象山は京都三条木屋町で、尊攘派の浪士、特に河上彦斎(かわかみ げんさい)らの凶刃に倒れ、54歳で非業の最期を遂げます。彼の死は、多くの人々を悲しませましたが、「われの死によって世の人が悟るところあるなら一命なにか惜しからん」と語っていたという象山の言葉通り、その壮絶な最期は、明治維新へと向かう時代の大きな転換点の一つとなったとも言われています。

佐久間象山ゆかりの地:先覚者の魂に触れる旅

佐久間象山の生涯は、故郷の信州松代から江戸、そして暗殺の地である京都へと繋がっています。彼の足跡をたどることで、幕末の激動期を生きた先覚者の魂を感じることができます。

長野県長野市松代町:生誕の地と顕彰の地

- 象山神社(長野県長野市松代町):佐久間象山を祀る神社で、全国の教育関係者の尽力により昭和13年(1938年)に創建されました。境内には、吉田松陰や高杉晋作ら幕末の志士たちが象山と語り合ったとされる「高義亭」や、京都から移築された茶室「煙雨亭」、そして生誕の碑やブロンズ像などがあり、象山の人間像に触れることができます。

- 象山記念館(長野県長野市松代町):佐久間象山ゆかりの品々が多数収蔵されており、電信実験に使われた道具や発明品の数々など、科学者としての彼の功績を具体的に知ることができます。

- 旧松代藩鐘楼(長野県長野市松代町):佐久間象山が電信実験を行ったという言い伝えが残る場所で、「日本電信発祥の地」としても知られています。

- 佐久間象山生誕の地(長野県長野市松代町):象山が生まれた場所に記念碑が建てられています。

- 佐久間象山墓所(長野県長野市松代町 蓬莱寺):松代町にある蓬莱寺にも象山の墓所があります。

京都市:活動と終焉の地

- 佐久間象山寓居跡碑(京都市中京区木屋町通御池下る東側):象山が暗殺される直前まで住んでいたとされる寓居跡を示す石碑が立っています。

- 佐久間象山遭難碑(京都市中京区三条通木屋町北西角):象山が暗殺された場所に建てられた碑です。

- 佐久間象山墓所(京都市右京区妙心寺大法院):象山の主君である真田家の菩提寺の塔頭に彼の墓があり、その最期を偲ぶことができます。

東京都江東区:砲術塾の跡

- 佐久間象山砲術塾跡碑(東京都江東区永代1-14付近):佐久間象山が江戸で西洋砲術塾を開いた信州松代藩下屋敷があった場所です。

佐久間象山の遺産:現代社会へのメッセージ

佐久間象山の生涯は、彼が遺した「日晷一度移れば、千載再来の今なく、形神既に離るれば、萬古再来の我なし、学芸事業、豈悠悠たる可けんや」(時は二度と戻らず、命もまた同じ。学問や事業をのんびりしていてよいものか)という言葉に集約されます。これは、限りある時間の中で、学問や事業に真剣に取り組み、自己の使命を全うすることの重要性を私たちに教えています。

彼の「東洋の道徳、西洋の芸術」という思想は、単なる表面的な西洋化ではなく、日本の精神的基盤を大切にしながら、西洋の科学技術や制度を積極的に取り入れるという、現代のグローバル社会においても示唆に富む姿勢と言えるでしょう。異なる文化や価値観を理解し、その良い点を取り入れながら、自らのアイデンティティを確立していくこと。これが、まさに象山が実践し、後世に伝えたかったことではないでしょうか。

佐久間象山は、その自信過剰な性格ゆえに敵も多かったと言われますが、彼の先見性と行動力、そして多くの人材を育成した功績は、日本の近代化に不可欠なものでした。彼の遺した思想と精神は、激動の時代を生きる私たちに、未来を切り拓くための勇気と知恵を与え続けています。

(C)【歴史キング】

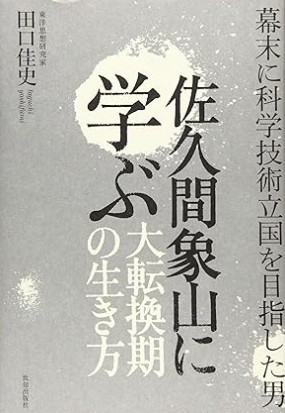

単行本 – 2020/1/30

AI時代の到来や第四次産業革命が迫るいま、

幕末維新期に匹敵する危機が

わが国に襲来しつつある――。

約2,000社の経営幹部が心酔する

カリスマ講師であり、東洋思想研究家の

田口佳史氏はそう警鐘を鳴らします。

そんな大転換期を迎えんとするいま、

氏が魂を込めて描いたのは佐久間象山。

西郷隆盛や吉田松陰、勝海舟など

幕末の志士がこぞって師と仰いだ

「明治新国家の構想係」です。 産業革命や近代科学技術の権威であり、

指導者であった象山は、

日本初となる大砲やガラス製品の開発に成功。

藩主に「海防八策」を提唱するなど、

その生涯をかけて日本の科学技術立国を

目指しました。

現に、象山が提唱したことはその死後、

明治期においてすべて実現され、

まさに日本の近代化になくてはならない

存在であったことが窺えます。

「象山の狂気ともいうべき努力、

普通一年かかるところを二か月で

習得していくなど尋常ならざる行動があって、

初めて日本の夜明けがある」

と田口氏。

国家・政治体制に言及した同時期の英傑を描いた

『横井小楠の人と思想』も併読することで、

いまわれわれの為すべきこと、

国家の進むべき道が見えてくることでしょう。

296ページに及ぶ大著。

読み応え抜群の一冊です。