大阪府の偉人:与謝野晶子 — 情熱と自立を歌い上げた「燃ゆる火の歌人」

大阪府

「やは肌の あつき血潮に ふれも見で さびしからずや 道を説く君」

この情熱的な短歌は、明治の歌壇に衝撃を与え、日本のロマン主義文学の中心となった与謝野晶子(よさの あきこ)の代表作『みだれ髪』の一首です。

大阪府堺市甲斐町に生まれた彼女は、伝統的な歌の世界に革命をもたらし、女性の自我と性愛を大胆に歌い上げました。多産多忙な生活の中で5万首もの歌を詠み、社会問題や女性の権利向上にも積極的に発言し続けた晶子は、まさに「情熱の歌人」として、現代を生きる私たちに、自己を表現し、自立して生きることの尊さを問いかけ続けています。

堺の老舗から歌壇の寵児へ:情熱のデビュー

与謝野晶子、本名・鳳志やう(ほう・しょう)は、1878年(明治11年)12月7日、堺の老舗和菓子屋「駿河屋」の三女として生まれました。家業は傾きかけ、3人目の女の子として両親からは疎まれて育ったとされますが、幼い頃から書物を好み、『源氏物語』などの古典や様々な文学作品を読み耽る多感な少女時代を過ごしました。16歳の時には、雑誌『文芸倶楽部』に短歌が掲載されるなど、早くからその才能の片鱗を見せていました。

彼女の人生を決定づけたのは、1900年(明治33年)に歌人・与謝野鉄幹(よさの てっかん)と出会い、恋に落ちたことでした。鉄幹が創立した新詩社の機関誌『明星』に短歌を発表するようになり、翌年には家を出て上京、鉄幹と結婚します。

そして、結婚の年に刊行された処女歌集『みだれ髪』は、女性が自我や性愛をここまでおおらかに表現することが考えられなかった時代に、鉄幹へのあふれる愛と自身の官能をストレートに歌い上げ、日本の文学界と社会に大きな衝撃を与えました。伝統的な歌壇からは反発を受けつつも、その大胆で情熱的な歌風は世間の耳目を集め、熱狂的な支持を受けて、晶子は「明星」の代表歌人としてロマン派のスタイルを確立しました。

「君死にたまふことなかれ」:反戦歌をめぐる論争

1904年(明治37年)9月、日露戦争に召集された弟を案じて詠んだ長詩「君死にたまふことなかれ」を『明星』に発表します。この詩は、当時の戦時体制下において、天皇が戦争に出向かないのに民が死ぬのはおかしいと歌い上げたことで、文芸評論家・大町桂月らから「乱臣賊子(らんしんぞくし)」(国家に害をなす者)と激しく非難される大論争を巻き起こしました。

しかし、晶子は「歌はまことの心を歌うもの」と一蹴し、「死ねよ死ねよと申し候こと、この方かへつて危険」と反論。この論争は収束しましたが、彼女の反戦の意志と、文学における表現の自由を貫く姿勢を強く示した出来事として歴史に刻まれました。ただし、彼女の反戦思想は一貫したものではなく、第一次世界大戦や満州事変以降には戦争を鼓舞するような歌も発表しており、その複雑な心情は現代でも議論の対象となっています。

女性の自立と教育の改革者

与謝野晶子は、歌人としてだけでなく、女性解放思想家、そして教育者としても大きな足跡を残しました。

「母性保護論争」と女性の自立論

晶子は、婦人参政権運動にも積極的に参加し、「婦選の歌」を作るなど、女性の権利獲得のために尽力しました。特に、1918年(大正7年)に平塚らいてうらとの間で繰り広げられた「母性保護論争」は、当時の女性のあり方について社会全体が考える大きなきっかけとなりました。

「女性は社会から保護されるべき」と主張する平塚らいてうに対し、晶子は「婦人は男子にも国家にも寄りかかるべきではない」と反論。女性を弱者と見なし保護しようとする考え方を批判し、女性が自らの力で自己を鍛錬し、経済的に自立し、主体的に生きるべきだと主張しました。数学が得意だった彼女は、「女性も自然科学を学ぶべき」と訴えるなど、女性の教育の自由と、社会における能力発揮の機会の拡大を強く提言しました。

文化学院の創設と男女共学教育の実践

1912年(明治45年)の5ヶ月間のヨーロッパ渡航は、晶子に大きな影響を与えました。自立して社会で活躍する西洋の女性たちを間近で見た経験は、彼女の女性の自立論をさらに確固たるものにしました。

帰国後、晶子は、建築家の西村伊作や画家の石井柏亭、夫の鉄幹らとともに、1921年(大正10年)に文化学院を創設します。ここで彼女は学監として教鞭を執り、日本で最初の男女共学を実現しました。文化学院では、自由と個性を尊重する人間教育を掲げ、文化や芸術を通して感性を育む教育が行われました。これは、男性中心社会であった当時の日本において、画期的な教育実践であり、女性の社会進出を促し、自由な文化人を育成することに貢献しました。

古典研究と多忙な生活

晶子は、鉄幹との間に12人もの子どもをもうけ、その子育てと家計を支えるために多忙な日々を送りました。鉄幹の詩の売れ行きが思わしくなかった時期には、一家の家計は晶子の収入に頼るしかなく、歌集の原稿料を前払いしてもらうほど苦労しました。しかし、どんなに忙しくても、赤ん坊をおんぶしながら、台所で煮物をしながら、片手間に歌を詠み、執筆を続けました。

彼女の文学活動は短歌にとどまらず、幼少期から親しんでいた『源氏物語』の現代語訳にも取り組みました。関東大震災で原稿を焼失するという大きな困難に見舞われながらも、再び一から翻訳を始め、17年もの歳月をかけて六巻本『新新訳源氏物語』を完成させました。生涯に残した歌は5万首にも及び、詩作、評論活動と、エネルギッシュな人生を送りました。

与謝野晶子ゆかりの地:情熱の足跡を辿る旅

与謝野晶子の人生は、彼女が生まれた大阪府堺市から、歌人として活躍した東京、そして夫婦で訪れたヨーロッパへと広がっています。彼女の足跡をたどることで、その情熱的な人生と文学世界に触れることができます。

大阪府堺市:生誕の地と青春の舞台

- 与謝野晶子生家跡(大阪府堺市堺区甲斐町西1丁):老舗和菓子屋「駿河屋」があった晶子の生家跡には、彼女の歌碑「海こひし潮の遠鳴りかぞへつつ少女となりし父母の家」が建ち、その情景を偲ばせます。歌碑周辺は、海の波をイメージした石組みや青色タイルで美しく整備されています。

- 与謝野晶子文芸館(大阪府堺市堺区宿院町西2丁1番1号 さかい利晶の杜内):晶子の生誕地にほど近い「さかい利晶の杜」内にあり、晶子の遺品や著作、生涯に関する資料が展示されています。千利休の茶の湯文化とともに、堺の歴史文化を広く発信しています。

- 開口(あぐち)神社(大阪府堺市堺区甲斐町東2丁1-29):晶子が幼少期によく遊んだ場所であり、彼女の歌碑には「少女たち 開口の神の 樟の木の 若枝さすごと のびて行けかし」の歌が刻まれています。

- 覚応寺(大阪府堺市堺区宿院町東1丁1-22):晶子と与謝野鉄幹を引き合わせた場所とされ、毎年晶子の命日である5月29日には「白桜忌(はくおうき)」という法要が営まれています。

- 浜寺公園(大阪府堺市西区):晶子と鉄幹が初めてデートした場所と言われています。

東京:文学活動と終焉の地

- 与謝野晶子墓所(東京都府中市 多磨霊園):晶子が夫・鉄幹と共に眠る場所です。

- 与謝野鉄幹晶子居住跡(東京都千代田区 東京逓信病院敷地内):晶子が上京後、鉄幹と共に過ごした場所の一つです。

- 与謝野晶子旧居跡・終焉の地(東京都新宿区大久保):晩年を過ごし、その生涯を閉じた場所を示す碑が建っています。

その他:全国各地のゆかりの地

- 与謝野晶子紀行文学館(群馬県みなかみ町猿ヶ京):晶子が旅した際に訪れた場所であり、彼女の紀行文学に触れることができます。

- 与謝野町立 江山文庫(京都府与謝野町):与謝野鉄幹の出身地である与謝野町には、与謝野家ゆかりの歌人たちの作品を所蔵する文庫があります。

与謝野晶子の遺産:現代女性へのメッセージ

与謝野晶子の生涯は、まさしく「時代の先駆者」としての輝きに満ちています。彼女は、文学を通じて女性の自我と情熱を解放し、社会活動を通じて女性の自立と平等を訴えました。子育てと家事、そして膨大な執筆活動を両立させたそのタフネスは、現代の女性たちにとっても大きな勇気と共感を与えます。

「女性は社会から保護されるべき」という当時の主流な考え方に対し、「自立こそが女性の真の幸福」と主張した彼女の言葉は、今なお女性の生き方、働き方を考える上で重要な意味を持っています。彼女が文化学院で実践した男女共学の自由な教育は、現代の多様性を重んじる教育の原点とも言えるでしょう。

与謝野晶子は、単なる歌人ではなく、その生き方そのものが一つの文学作品でした。彼女の情熱、自立心、そして社会への強い眼差しは、時代を超えて私たちに語りかけ、私たち自身の可能性を信じ、自由に生きるためのインスピレーションを与えてくれます。

(C)【歴史キング】

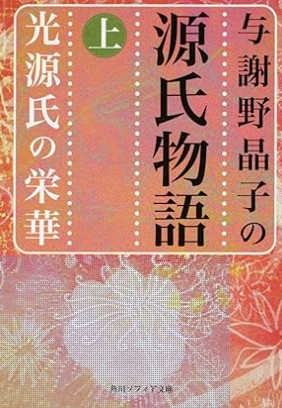

与謝野晶子の源氏物語 上 光源氏の栄華 / 与謝野 晶子 (著)

(角川ソフィア文庫) 文庫 – 2008/4/24

情熱歌人が愛し訳した王朝の恋物語! こなれた訳文で、通読に最適。

与謝野晶子によって初めて現代語訳された『源氏物語』。本書により難解といわれた『源氏物語』が国民の愛読書となった。恋物語としての面白さを濃縮して、恋愛小説として楽しめるのが最大の特徴。桐壺帝の皇子光源氏は幼い頃死別した母に似た藤壺の宮に恋心を抱いていた。山寺を訪れた光源氏は藤壺に生き写しの少女を目撃。僧都から素性を聞き出す――。本巻には「桐壺」から「行幸」を収録。梶田半古の挿画入り。

与謝野晶子の源氏物語 下 宇治の姫君たち / 与謝野 晶子 (著)

(角川ソフィア文庫) 文庫 – 2008/4/24

情熱歌人が愛し訳した王朝の恋物語! こなれた訳文で、通読に最適。

宇治に隠棲する八の宮から姫君姉妹を託された薫は、自分を拒み続けて亡くなった姉のあげまきを忘れることができなかった。そんな薫に妹の小姫は、あげまきに似た異母妹浮舟の存在を明かす。浮舟を見た薫は、心を揺さぶられるが、小姫の夫の匂宮もまた興味を抱き、積極的な行動を起こす。板ばさみに苦悩した浮舟はある決意をした。本巻には「早蕨」から「夢の浮橋」を収録。梶田半古の挿画入り。解説 神野藤昭夫

与謝野晶子 愛と理性の言葉 (エッセンシャル版ディスカヴァークラシック文庫シリーズ) / 与謝野 晶子 (著), 松村 由利子 (編集)

文庫 – 2023/11/25

俵万智さん推薦!

今こそ読みたい与謝野晶子の「美しく力強い言葉の数々」を1ページに1項目ずつ読みやすくまとめました

近代歌壇を代表する歌人で『みだれ髪』や『君死にたまふことなかれ』などで知られる与謝野晶子は、

文学の世界のみならず、社会評論の世界でも活躍しました。

晶子が書いた15冊の評論集の中から、選りすぐりの言葉たちと、晶子の歌や詩を織り交ぜながら

「学ぶこと」「働くこと」「人生」「愛」「自由」などのテーマごとに読みやすく、わかりやすくまとめました。