秋田県の偉人:白瀬矗 — 誰も行かなかった南極を目指した「探検の鬼」

秋田県

「人間は目的に向かって剛直にまっすぐに進むべきものである」

この言葉は、日本人で初めて南極探検に挑んだ白瀬矗(しらせ のぶ)の生きざまそのものを表しています。秋田県にかほ市にある浄蓮寺に生まれた彼は、幼い頃に探検家を志し、その夢を貫き通すために、僧侶になる道を捨てて軍人となりました。わずか204トンの木造船「開南丸」で、南極点一番乗りを争う世界中の強豪たちと戦い、一人の死傷者も出さずに帰還した彼の功績は、当時の日本に勇気と誇りを与え、後の日本の南極観測事業の礎となりました。晩年は不遇をかこちましたが、彼の不屈の精神は、現代にも「しらせ」の名と共に語り継がれています。

幼い日の決意:北極から南極へ

白瀬矗は、1861年(文久元年)に由利郡金浦村(現在の秋田県にかほ市)にある浄蓮寺の住職の長男として生まれました。幼名は知教(ちきょう)。幼少期は近所でも評判の腕白少年だったと伝えられています。

11歳の頃、寺子屋の先生から北極探検家の話を聞き、探検家を志すという人生の大きな転機を迎えます。このとき、先生は彼に「酒を飲まない、煙草を吸わない、茶を飲まない、湯を飲まない、寒中でも火にあたらない」という5つの戒めを教えました。白瀬は、この戒めを生涯守り続け、極寒に耐えうる強靭な心身を鍛え上げました。

探検家になるためには僧侶では難しいと考えた白瀬は、僧職の道を捨てて軍人となります。1879年(明治12年)、日比谷の陸軍教導団騎兵科に入校し、名前も「高く聳える、直立する」という意味を持つ「矗」に改名。その名には、極地探検という志を決して忘れまいとする、彼の強い決意が込められていました。

千島探検での悲惨な経験

北極探検の夢を温め続けた白瀬は、1893年(明治26年)、海軍大尉・郡司成忠(ぐんじ しげただ)が率いる千島探検隊に一隊員として加わります。しかし、この千島での越冬生活は悲惨を極め、多くの隊員が壊血病や飢餓で命を落としました。白瀬自身も壊血病に罹患し、食料が尽きると愛犬を射殺して食すほどの過酷な状況に追い込まれましたが、鍛え抜かれた体力と精神力で生き延び、奇跡的に救助されました。

この想像を絶する経験は、彼の探検への意欲を挫くどころか、その後の南極探検に耐えうる強靭な精神を培うことになります。しかし、越冬を巡る郡司成忠との確執は、後の南極探検でも大きな影を落とすことになりました。

南極点一番乗りへの挑戦

1909年(明治42年)、アメリカの探検家ロバート・ピアリーが北極点に到達したというニュースを聞き、白瀬は北極探検を断念。目標を南極に変更します。しかし、このときすでにイギリスのロバート・スコットやノルウェーのロアール・アムンセンといった世界的探検家が南極点一番乗りを目指していました。

白瀬は、政府からの援助がほとんど得られない中、大隈重信を会長とする「南極探検後援会」からの寄付金と、自身の借金で探検費用を工面。千島探検で確執があった郡司成忠から譲り受けたわずか204トンの小型木造船に、東郷平八郎元帥が命名した「開南丸」で、26人の隊員と共に南極へと出発しました。

「大和雪原」に掲げた日の丸:帰還後の不遇と再評価

白瀬探検隊は、1912年(明治45年)1月16日、南極大陸への初上陸に成功します。このとき、すでにアムンセン隊が南極点に到達しており、スコット隊も帰路で遭難死するという苛烈な競争の最中でした。

白瀬隊は、食糧不足などから南極点到達を断念せざるを得ませんでしたが、南緯80度5分の地点まで進み、その一帯を「大和雪原(やまとゆきはら)」と命名。日の丸を掲げて領有を宣言しました。これは、南極点到達という目標は達成できなかったものの、日本人として初めて南極の地に足を踏み入れたという、歴史的な快挙でした。

そして何よりも、この航海は一人の死傷者も出さずに帰還したという点で、世界中の探検家や科学者から「勇気と英知の極致」として賞賛されました。

借金苦の晩年と後世への遺産

しかし、日本に帰国した白瀬を待っていたのは、借金という過酷な現実でした。探検の総費用に対し、寄付金は不足し、白瀬は4万円(現在の貨幣価値で約1億円)もの借金を背負うことになります。彼は家財道具や軍服、軍刀までも売却し、娘と共に日本各地を講演して回り、20年もの歳月をかけて借金を完済しました。晩年は愛知県の次女宅に身を寄せ、不遇な生活の中で、85歳でひっそりとその生涯を閉じました。

しかし、彼の功績が忘れ去られることはありませんでした。第二次世界大戦後、南極観測への日本の参加が危ぶまれた際、日本代表の永田武東京大学教授は、「日本には白瀬南極探検隊の実績がある」と主張。これにより、日本の南極観測参加が認められるという、大きな転機が訪れます。

そして、その功績を称え、南極ロス棚氷の東岸は「白瀬海岸」と命名され、日本の南極観測船には「しらせ」の名が引き継がれました。

白瀬矗ゆかりの地:不屈の精神に触れる旅

白瀬矗の生涯は、彼の生まれ故郷である秋田県から、南極、そして晩年を過ごした愛知県へと広がっています。彼の足跡をたどることで、その不屈の精神と偉大な功績を肌で感じることができます。

秋田県にかほ市:探検家を志した故郷

- 白瀬南極探検隊記念館(秋田県にかほ市黒川):世界的な建築家・黒川紀章氏が設計した建物で、白瀬の壮大な夢と探検の軌跡を伝える資料が展示されています。館の裏手には、白瀬が少年時代を過ごした浄蓮寺の書院が移築復元されており、彼の原点を感じることができます。

- 白瀬矗生家 浄蓮寺(秋田県にかほ市金浦):白瀬が生まれた浄蓮寺には、彼の偉業をたたえる像や石碑が建っています。

- 白瀬中尉をしのぶ集い:白瀬が「大和雪原」に到達した日を記念し、毎年1月28日に、にかほ市金浦地区で行われる雪中行進で、多くの人々が故郷の偉人に敬意を表しています。

東京・愛知:旅立ちと終焉の地

- 港区立埠頭公園(東京都港区):白瀬南極探検隊が「開南丸」で出帆した場所に建てられた公園で、南極探検25周年を記念して建立された「南極探検記念碑」があります。

- 南極探検隊長 大和雪原開拓者之墓(愛知県西尾市吉良町 西林寺):白瀬が晩年を過ごした愛知県西尾市の西林寺には、彼の功績を伝える墓碑が建っています。

- 白瀬中尉終焉の地碑(愛知県豊田市):白瀬がその生涯を閉じた場所を示す石碑が立っています。

白瀬矗の遺産:現代社会へのメッセージ

白瀬矗の生涯は、私たちに「夢を抱き、それを実現するために努力し続けること」の重要性を教えてくれます。彼は、誰からも支援が得られない状況でも、自身の信念を貫き、自力で道を切り拓きました。彼の不屈の精神は、多くの人々の心を動かし、その結果として「開南丸」の旅が実現しました。

彼の「一人の死傷者も出さずに帰還する」という強い決意と、過酷な状況下でも仲間を思いやる慎重な行動は、探検家としての倫理観と、リーダーシップの模範を示しています。これは、どんな困難なプロジェクトであっても、チーム全員の安全と命を第一に考えることの重要性を私たちに教えていると言えるでしょう。

晩年の借金苦という不遇な人生は、彼の偉業が当時の社会に正当に評価されなかった悲劇を物語っています。しかし、その功績が忘れられることなく、後世の南極観測隊員たちによって引き継がれ、日本の国際貢献の礎となったことは、彼の人生が決して無駄ではなかったことを証明しています。

白瀬矗の物語は、夢を追いかける勇気、困難に立ち向かう忍耐力、そして仲間を大切にする心。これら普遍的な価値を、現代に生きる私たちに力強く語りかけています。

(C)【歴史キング】

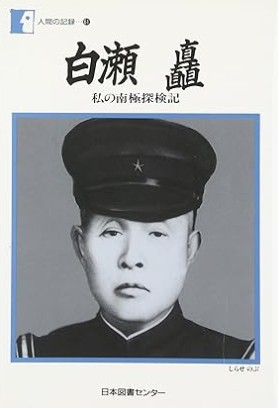

白瀬矗―私の南極探検記 (人間の記録) / 白瀬 矗 (著)

単行本 – 1998/8/25

「わたしは、人が鍬や鎌で雑草を切りそろえた跡を、何の苦心もなく坦々として行くのは大嫌いだ」…日本人初の南極上陸に成功した探検家・白瀬矗が綴る探検記。皇国青年教育協会1942年刊「私の南極探検記」の改題。