第26回 歴史認識はなぜ揺れるのか――世界各国との比較

26-1. ドイツ・韓国・中国との比較から考える

歴史をめぐる「見方の違い」が生む波紋

私たちが生きる現代社会において、過去の出来事に対する「歴史認識」は、国と国との関係、そして国民同士の感情に大きな影響を与え続けています。特に、戦争や植民地支配といった過去の行為については、各国がそれぞれ異なる見方や解釈を持つため、それが外交問題や国民感情の対立の原因となることも少なくありません。なぜ、歴史認識はこれほどまでに揺れ動くのでしょうか。この問いを考えるために、日本と同様に過去の戦争や支配の歴史を持つドイツ、そして日本の隣国である韓国、中国の歴史認識を比較しながら、その背景にある「見方の違い」に迫ってみましょう。

ドイツ:「過去の克服」と向き合う姿勢

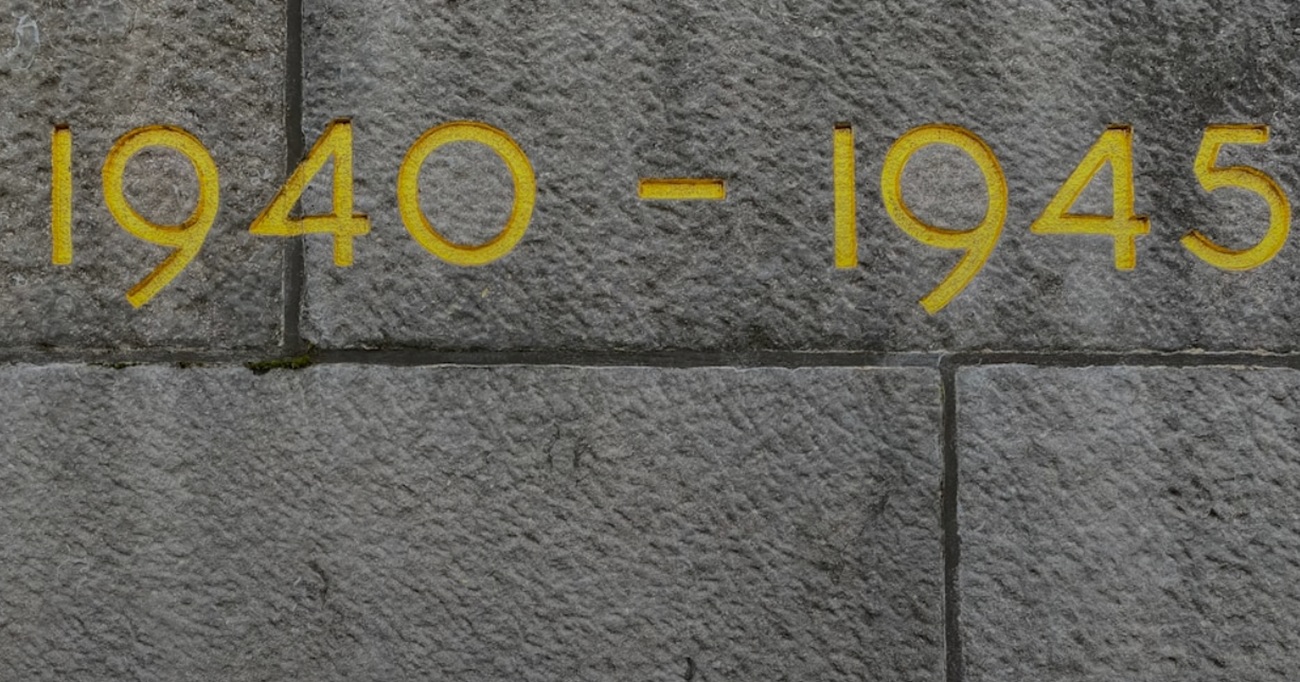

第二次世界大戦でナチス・ドイツが引き起こしたホロコーストや侵略戦争は、世界に甚大な被害をもたらしました。戦後のドイツは、自らの加害責任に徹底的に向き合い、「過去の克服(Vergangenheitsbewältigung)」という言葉に象徴されるような、積極的な反省と謝罪の姿勢を示してきました。

具体的には、ドイツではナチスの犯罪やホロコーストを否定する言動は法律で厳しく罰せられます。学校教育では、ホロコーストの歴史を詳細に教え、生徒たちにその悲劇を深く理解させることに力を入れています。歴代の首相や大統領は、戦争犠牲者に対して公式に謝罪し、和解のための努力を続けてきました。例えば、ヴィリー・ブラント西ドイツ首相がワルシャワのゲットー跡でひざまずいて祈りを捧げた姿は、ドイツの真摯な反省の象徴として世界に記憶されています。

このようなドイツの姿勢は、特に隣国であるフランスやポーランドとの間に深い和解をもたらし、今日の欧州統合の大きな原動力となっています。ドイツは、自らの過去を直視し、謝罪することで、国際社会からの信頼を勝ち取り、再び世界の中で重要な役割を果たすことができるようになりました。彼らの歴史認識は、自国の過ちを徹底的に反省し、二度と同じ過ちを繰り返さないという強い決意に基づいていると言えるでしょう。

韓国:植民地支配と独立の物語

一方、韓国の歴史認識は、日本の朝鮮半島支配(植民地時代)と大東亜戦争における日本の行為に強く焦点が当てられています。韓国では、日本の統治時代を「暗黒の時代」として位置づけ、その期間に行われた様々な出来事、例えば「慰安婦問題」や「強制労働」などを、日本による一方的な「加害」として記憶しています。

韓国の歴史教育では、日本の植民地支配が「民族への抑圧と収奪」であったことが強調され、それに対する韓国民衆の「抵抗と独立への闘い」が英雄的に描かれます。これは、韓国の国家としてのアイデンティティ、すなわち「日本の支配から民族の力で解放された国」という意識を形成する上で極めて重要な要素となっています。

このような歴史認識は、しばしば日本との外交関係に大きな影響を与えてきました。慰安婦問題や強制労働問題など、過去の歴史に関する問題が提起されるたびに、両国間には感情的な対立が生じ、関係悪化の原因となってきました。韓国にとって、日本の「真の謝罪」と「歴史の直視」は、両国関係改善の前提であり、その認識の違いが、今日まで続く軋轢の根源となっているのです。

中国:抗日戦争と民族の受難

中国の歴史認識は、主に「抗日戦争(日中戦争)」に焦点を当てています。中国共産党は、この戦争を「日本帝国主義による侵略」であり、「中華民族最大の受難」として位置づけ、その中で共産党が民族解放のために戦ったという物語を国民に伝えています。南京事件や731部隊の存在などが、日本の残虐性を象徴する出来事として強調され、日本に対する「憎悪」の感情が国民に強く植え付けられてきました。

中国の歴史教育は、共産党の正当性を確立する上で極めて重要な役割を果たしています。抗日戦争を通じて共産党が「民族の救世主」であったという物語は、現在の中国共産党による一党支配の正当性を強化する根拠となっています。また、日本を「常に警戒すべき隣国」として描くことで、国民の間に「愛国心」を醸成し、国内の結束を促す効果も持っています。

この中国の歴史認識もまた、日本との外交関係に大きな影響を与えています。歴史問題が、経済や安全保障といった他の外交課題と絡み合い、両国関係の安定を阻害する要因となることがしばしば見られます。中国にとって、日本の過去の戦争行為に対する「反省」は、極めて政治的な意味合いを持っていると言えるでしょう。

なぜ歴史認識は揺れ動くのか?

ドイツ、韓国、中国、そして日本の歴史認識を比較すると、なぜ歴史がこれほどまでに揺れ動くのかが見えてきます。それは、歴史が単なる過去の事実の羅列ではなく、それぞれの国家や民族が、現在のアイデンティティや政治的目的に合わせて、過去の出来事を「選択的」に記憶し、解釈する側面を持っているからです。

- 国家のアイデンティティ形成: 各国は、自国の国民が共有する物語、すなわち「国民国家としての物語」を作り上げるために、歴史を利用します。ドイツは「過去を克服した国」として、韓国は「日本の支配から解放された国」として、中国は「抗日戦争で勝利した国」として、それぞれのアイデンティティを確立しています。

- 政治的意図と統治の正当化: 歴史認識は、しばしば国内政治や体制の正当化に利用されます。中国共産党が抗日戦争を強調するのは、それが共産党の一党支配の正当性を強化するからです。戦後の日本に「自虐史観」が植え付けられたのも、GHQが日本の再軍備を阻止し、従順な国を作り出すという政治的意図があったからです。

- 国民感情と対外関係: 歴史認識は、国民感情に深く根差しており、それが外交関係に直接影響を与えます。特に、戦争や植民地支配の記憶は、国民の間に強い感情的な反応を引き起こし、それが外交交渉を困難にすることがあります。

歴史は、過去の事実を客観的に認識するだけでなく、その事実がどのように語られ、解釈されてきたかを理解することが重要です。それぞれの国が持つ歴史認識の「揺れ」の背景にあるものを理解することで、私たちは初めて、国際社会における対立の本質を見抜き、真の和解と未来志向の関係を築くための第一歩を踏み出すことができるでしょう。

26-2. 歴史記述の“政治性”とその乗り越え方

歴史は「客観的事実」か、「作られた物語」か

前節では、ドイツ、韓国、中国の歴史認識が、それぞれの国のアイデンティティや政治的背景によっていかに異なるかを見てきました。ここから見えてくるのは、歴史というものが単なる過去の客観的な事実の羅列ではなく、しばしば特定の目的や意図によって「記述され」、「解釈され」、そして「語り継がれる」ものである、という側面です。この「歴史記述の政治性」を理解することは、複雑な国際関係を読み解き、真の歴史認識を構築する上で不可欠です。

「戦勝国の歴史」と「敗戦国の歴史」

歴史記述の政治性が最も顕著に現れるのは、戦争のような大きな歴史的転換点の後です。勝者と敗者、支配する側と支配される側では、同じ出来事に対する見方が大きく異なります。

第二次世界大戦後、日本ではGHQ(連合国軍総司令部)による占領政策の下、東京裁判を通じて日本の戦争責任が一方的に断罪され、日本の近代史が「侵略の歴史」として位置づけられました。この「戦勝国の正義」は、教科書やメディアを通じて徹底的に国民に刷り込まれ、日本人の心に深い「罪の意識」、すなわち「自虐史観」を植え付けました。この背景には、二度と日本が軍事大国として台頭しないようにという、GHQの明確な政治的意図がありました。日本の「伝統」や「誇り」は排斥され、「民主主義」の名のもとに、過去を否定する物語が「新しい常識」として国民に浸透していったのです。

一方、戦争に勝利した国々、あるいは植民地支配から解放された国々では、自らの正当性を強調し、苦難の歴史を乗り越えた「英雄的な物語」が語り継がれてきました。例えば、中国が抗日戦争を「民族の受難と勝利の歴史」として強調するのは、中国共産党の統治の正当性を確立する上で不可欠な要素です。韓国が日本の植民地支配を「抑圧と抵抗の歴史」として描くのも、民族のアイデンティティを確立し、国家としての結束を促す上で重要な役割を果たしています。このように、歴史はそれぞれの国家や体制が、自らに都合の良いように「加工」され、利用される側面を持っているのです。

歴史の「記憶」と「忘却」の政治性

歴史記述の政治性は、何が記憶され、何が忘れ去られるかという「記憶の政治」にも深く関わっています。特定の出来事を強調したり、逆に触れなかったりすることで、国民の歴史認識を特定の方向に誘導することが可能になります。

例えば、GHQは日本における原爆投下や無差別爆撃について、その悲惨さを報じることを厳しく検閲しました。これは、アメリカの戦争行為を正当化し、日本を「加害者」としてのみ描くための意図的な情報操作でした。その結果、多くの日本人は、自国が「一方的な加害者」であり、自らが受けた悲劇については語るべきではない、という意識を持つようになりました。

また、アジア諸国の独立指導者たちが、日本の戦いを「白人支配からの解放」のきっかけとして評価していた事実や、日本の統治がインフラ整備や教育・医療の普及に貢献した側面については、戦後の日本ではあまり語られることがありませんでした。これは、「日本は侵略国家であった」という一元的な物語を維持するためには、都合の悪い「記憶」を「忘却」させる必要があったからだと言えるでしょう。

いかに「政治性」を乗り越えるか

では、このような歴史記述の政治性を乗り越え、私たちはどのようにして真の歴史認識を構築できるのでしょうか。

- 多角的視点から歴史を学ぶ: 一つの視点や一つの国の物語だけに囚われず、複数の国の歴史記述や、異なる立場の証言、学術研究に触れることが重要です。例えば、日本の歴史を学ぶ際に、欧米やアジア諸国の視点からもその出来事を検証することで、より客観的で多面的な理解が可能になります。

- 一次資料に立ち返る: 検閲や政治的意図の影響を受ける可能性のある二次資料だけでなく、当時の文書、手記、写真、記録映像といった一次資料に自ら触れることで、より事実に近い情報を得ることができます。もちろん、一次資料も全てが「真実」とは限りませんが、複数の一次資料を比較検討することで、より客観的な理解に近づけることができます。

- 歴史の「なぜ」を問い続ける: 表面的な事実だけでなく、「なぜその出来事が起こったのか」「当時の人々は何を考え、何を選択したのか」という「なぜ」を深く問い続ける姿勢が重要です。感情論や単純な善悪二元論に陥ることなく、当時の国際情勢、社会状況、人々の心理といった複雑な背景を理解しようと努めることが、真の歴史認識への道を開きます。

- 「反省」と「誇り」を両立させる: 過去の過ちから目を背けることなく真摯に「反省」し、同時に自国の歴史や文化に対する健全な「誇り」を持つことが、成熟した国民としての姿です。この二つは決して相反するものではなく、むしろ両立させることで、初めて世界と対話できる真の歴史認識が生まれます。

- 未来志向の議論を深める: 歴史認識は、過去を清算するためだけにあるのではありません。それは、未来の国際関係を構築するための羅針盤でもあります。過去の議論にとらわれ続けるのではなく、過去の教訓を現在と未来にどう活かすかという視点を持つことで、建設的な対話へと繋げることができます。

「もう一つの昭和史」を語り継ぐ意味

歴史記述の政治性を理解し、それを乗り越えようとすることは、私たち日本人自身が、戦後日本に深く根付いた「自虐史観」の呪縛から解放されるための重要な作業です。それは、日本人の記憶がGHQによっていかに「作られてきた」のかを認識し、自らの「常識」を問い直すことでもあります。

この「戦後の宿題」を乗り越え、光と影の両方を見つめる多角的な歴史認識を構築すること。そして、その上で日本人としての健全な誇りを取り戻し、世界と対話できる真の「歴史観」を次世代へと語り継いでいくこと。これこそが、未来を切り開くための、私たちに課せられた大切な使命となるでしょう。

(C)【歴史キング】

昭和史 1926-1945 / 半藤 一利 (著)

(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

授業形式の語り下ろしで「わかりやすい通史」として絶賛を博し、毎日出版文化賞特別賞を受賞したシリーズ、待望のライブラリー版。過ちを繰り返さない日本へ、今こそ読み直す一べき1冊。

巻末に講演録『ノモンハン事件から学ぶもの』(28ページ)を増補。

昭和史戦後篇 / 半藤 一利 (著)

(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

焼跡からの復興、講和条約、高度経済成長、そしてバブル崩壊の予兆を詳細に辿る、「昭和史」シリーズ完結篇。現代日本のルーツを知り、世界の中の日本の未来を考えるために必読の1冊。

巻末に講演録『昭和天皇・マッカーサー会談秘話』(39ページ)を増補。