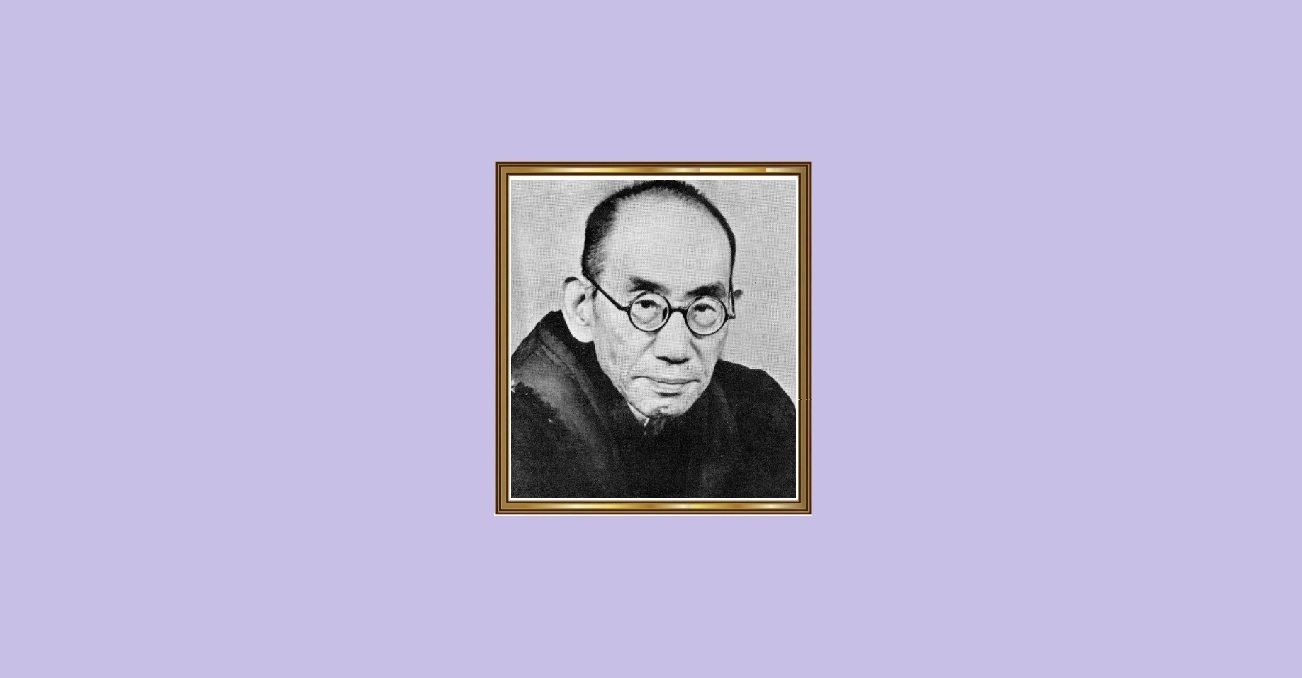

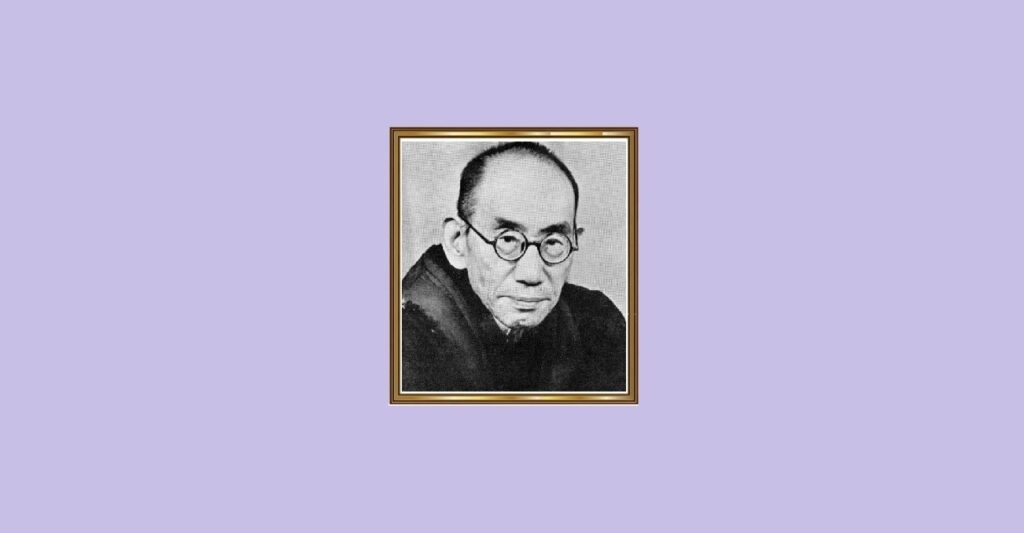

石川県の偉人:西田幾多郎 — 東洋と西洋を融合させた、日本最初の独創的哲学者

石川県

「人は人 吾は吾なり とにかくに 吾行く道を 吾は行なり」

この短歌は、日本の近代哲学を創始した偉大な哲学者、西田幾多郎(にしだ きたろう)が、晩年、自らの哲学を貫く孤独な心境を詠んだものです。

石川県かほく市に生まれた彼は、東洋の禅仏教と西洋の哲学を深く融合させ、日本で最初の独創的な哲学「西田哲学」を確立しました。彼の主著『善の研究』は、近代日本における必読書の一つとなり、その思索の道は「京都学派」という大きな哲学の流れを生み出しました。終戦の年にその生涯を閉じるまで、彼は「真実在」の探求を続け、激動の時代に生きる人々の心に、自己を見つめることの重要性を問いかけました。

苦難の連続から「純粋経験」へ

西田幾多郎は1870年(明治3年)、加賀藩の大庄屋を務めた豪家の子として生まれました。しかし、彼の人生は苦難の連続でした。肉親との相次ぐ死別、父親の事業失敗による破産、そして学歴(東京帝国大学選科卒)による差別など、多くの試練が彼を襲いました。

このような世俗的な苦悩からの脱出を求めていた彼は、高校の同級生であった哲学者・鈴木大拙(すずき だいせつ)の影響で、禅に深く傾倒します。20代後半から十数年間、徹底的に禅の修行に打ち込み、この宗教的体験が、彼の哲学の土台となりました。

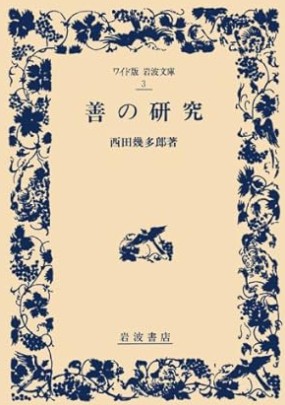

この禅的体験が結実したのが、1911年(明治44年)に刊行された主著『善の研究』です。

西田は、この書の中で、主観と客観が分かれる以前の、一心不乱に何かに没頭している状態を「純粋経験」と定義しました。これは、当時の西洋哲学が前提としていた「主観と客観の対立」を根本から覆す、日本独自の画期的な哲学でした。この「純粋経験」こそが唯一の「実在」であると考え、そこから思惟や善、宗教といったあらゆる概念を再構築しようと試みたのです。

「京都学派」の創始と後進の育成

1910年(明治43年)、西田は京都帝国大学の助教授に就任し、18年間にわたって教鞭を執りました。彼のユニークな思想と熱心な指導には、多くの若き才能たちが集まり、後に「京都学派」と呼ばれる大きな哲学の流れを形成しました。三木清、西谷啓治といった弟子たちは、西田哲学を継承・発展させ、日本の思想界に多大な影響を与えました。

西田が散策しながら思索にふけった、京都市左京区の琵琶湖疏水沿いの道は、後に「哲学の道」と名付けられ、今も多くの人々が彼の足跡を辿り、思索の時間を過ごしています。

時代との葛藤:難解な哲学の真髄

西田哲学は、独創的であると同時に「難解である」とも言われてきました。それは、彼が「純粋経験」「無の場所」「行為的直観」「絶対矛盾的自己同一」といった独特な用語を駆使したことだけでなく、近代西洋哲学の二元論的な思考様式とは根本的に異なる立場から世界を捉えようとしたからです。彼は、世界を外側から客観的に眺めるのではなく、世界の内側から、世界を構成する一要素として、行為する自己を捉える「絶対的客観主義」の立場に立っていました。

彼の哲学は、戦時中の日本が軍国主義へと傾斜していく中で、時局との厳しい葛藤に直面します。国策研究会で講演を行い、『世界新秩序の原理』という論文を執筆するなど、日本の「東洋共栄圏」構想に間接的に関与した側面も指摘されています。しかし、彼は武力による解決ではなく、あくまで自身の哲学に基づいた理念的な「世界新秩序」の構築を説いており、その考えが当時の軍部に正しく理解されなかったことに失望していたことが、後に友人宛の手紙で明らかになっています。

西田は、終戦のわずか2ヶ月前、1945年(昭和20年)6月7日、鎌倉の自宅で75歳の生涯を閉じました。戦時中の日本がたどった悲劇的な道を目の当たりにし、その生涯を「悲劇的だ」と日記に書き残すなど、晩年は苦悩に満ちたものでした。

西田幾多郎ゆかりの地:思索の空間を訪ねる旅

西田幾多郎の人生は、故郷である石川県から、学びの場であった東京、そして哲学を確立させた京都、晩年を過ごした鎌倉へと繋がっています。彼の足跡をたどることで、その深い思索の空間に触れることができます。

石川県かほく市:哲学の原点と記念館

- 石川県西田幾多郎記念哲学館(石川県かほく市内日角井):西田幾多郎の生誕地に建てられた、日本で唯一の「哲学」をテーマにした博物館です。世界的建築家・安藤忠雄氏が設計したこの館は、西田哲学の精神を体現しており、思索にふける空間や、西田の直筆原稿や書、書斎「骨清窟」の復元などが展示されています。

- 西田幾多郎墓所(石川県かほく市長楽寺):故郷の長楽寺には、西田の墓所があり、その功績を偲ぶ人々が訪れます。

- 宇野気駅前の銅像(石川県かほく市):西田の故郷の玄関口に彼の銅像が建っています。

京都:哲学を育んだ地

- 哲学の道(京都市左京区):西田が思索にふけりながら散策した、琵琶湖疏水沿いの小道です。法然院の近くには、彼の短歌「人は人 吾は吾なり…」を刻んだ歌碑が建っています。

鎌倉:終焉の地

- 西田幾多郎墓所(神奈川県鎌倉市 東慶寺):終焉の地である鎌倉の東慶寺に、彼の墓所があります。

- 寸心荘(すんしんそう)(神奈川県鎌倉市):晩年を過ごした遺宅で、現在は学習院大学が管理しています。

西田幾多郎の遺産:自己を確立する生き方

西田幾多郎の哲学は、難解であると同時に、現代を生きる私たちに非常に重要なメッセージを投げかけています。彼の哲学は、西洋の知識と東洋の智慧を融合させ、日本が世界に向けて発信する最初の独創的な思想でした。これは、グローバル化が進む現代において、異なる文化や価値観を尊重し、対話しながらも、自分たちのアイデンティティを確立していくことの重要性を示唆しています。

彼の「人は人 吾は吾なり とにかくに 吾行く道を 吾は行なり」という短歌は、他者との比較や世間の評価に惑わされることなく、自分の信じた道を歩むことの大切さを力強く教えています。

西田幾多郎の生涯は、まさに「自己を確立する」ための旅でした。彼は、学歴差別や肉親との死別といった苦難に直面しても、それを哲学の糧とし、禅の修行を通じて自らの心を深く見つめ続けました。彼の残した哲学書は、単なる学術書ではなく、「生きるとは何か」「善とは何か」「自分らしく生きるとは何か」といった、人生の根本的な問いを深く考えるための道しるべです。私たち一人ひとりが、西田幾多郎の「考えること」と「自己と向き合うこと」の精神に触れることで、自分の心の中に眠る「泉」を深く掘り下げ、自分らしい生き方を見つけることができるのではないでしょうか。

(C)【歴史キング】