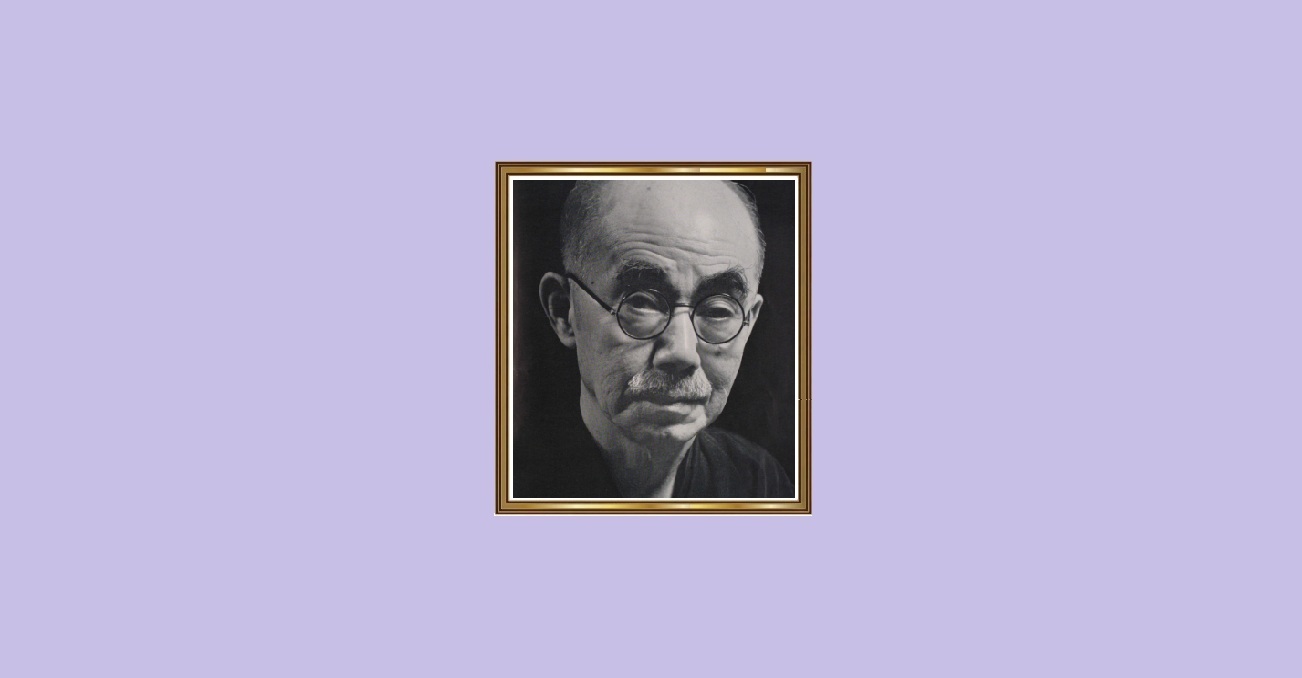

兵庫県の偉人:柳田國男 — 「日本人とは何か」を問い続けた、民俗学の創始者

兵庫県

「うずもれて一生終わるであろう人に関する知識を残すのが民俗学(フォークロア)」

この言葉は、明治・大正・昭和の3つの時代を駆け抜け、日本民俗学の礎を築いた偉人、柳田國男(やなぎた くにお)の揺るぎない使命感を表しています。

兵庫県福崎町に生まれた彼は、農商務省の官僚として農村を巡る中で、近代化の波に埋もれゆく日本の生活文化や伝承に光を当て、「日本人とは何か」という根源的な問いを生涯にわたり追い求め続けました。その代表作『遠野物語』は、日本民俗学の出発点となり、彼の思想は、現代に生きる私たちにも、自分たちのルーツを見つめ直すことの大切さを教えてくれます。

幼少期の体験から芽生えた民俗学への志向

柳田國男は、1875年(明治8年)7月31日、儒者で医者であった松岡操(まつおか みさお)の六男として、現在の兵庫県神崎郡福崎町に生まれました。彼の生家は、街道に面した小さな家でしたが、それが故に長男夫婦の離婚を招いたという悲しい出来事が、幼い彼の心に「家(家屋)の構造」への関心を芽生えさせ、後の民俗学の志へと繋がっていったと言われています。

また、12歳で医者を開業していた長兄のもとに引き取られ、茨城県と千葉県の境にある布川(現在の茨城県利根町)に移り住んだ彼は、故郷とは異なる利根川の風物や、貧困にあえぐ農村の惨状を目の当たりにします。特に、子どもを間引く悲劇を描いた「間引き絵馬」を見て受けた衝撃は、彼の心に終生消えない痕跡を残しました。この原体験が、柳田を「うずもれていく人々の生活」に光を当てる民俗学へと導いたのです。

彼は、第一高等中学校から東京帝国大学法科大学政治科へと進み、官僚への道を歩み始めますが、その傍らで文芸活動にも熱中し、森鷗外や田山花袋、国木田独歩、島崎藤村といった当時の文壇の著名人たちと交流しました。

『遠野物語』の誕生と日本民俗学の夜明け

農商務省の官僚となった柳田は、仕事で全国各地の農村を歩き、地方の風習や伝承に深い関心を抱くようになります。特に1908年(明治41年)に宮崎県椎葉村を訪れたことが、彼の民俗学研究を本格的に始めるきっかけとなりました。

そして1910年(明治43年)、彼の名を不朽のものとした代表作『遠野物語』が誕生します。これは、岩手県遠野出身の若き作家・佐々木喜善(ささき きぜん)から聞いた遠野の山人や妖怪、不思議な伝承などを書き留めたもので、柳田は冒頭で「願わくは之を語りて平地人を戦慄せしめよ」と述べ、近代文明に生きる人々が忘れ去ってしまった「もう一つの日本」の存在を鮮やかに描き出しました。この作品は、日本民俗学の出発点として位置づけられています。

官僚から学者へ:民俗学の確立と「常民」の発見

官僚として順調に出世を重ね、貴族院書記官長という要職まで昇りつめた柳田でしたが、貴族院議長・徳川家達との不和をきっかけに、1919年(大正8年)に官界を去り、民俗学研究に専念する道を選びました。

彼は、文献史学だけでは見えてこない、一揆や災害の記録には残らない「常民(じょうみん)」(一般庶民)の生活文化史の解明こそが重要であると考え、全国各地でのフィールドワークを基礎に、民俗資料を収集・分類する手法を確立していきました。

「農政学者」としての顔と国家観

柳田には、民俗学者としてだけでなく、「農政学者」としての顔もありました。彼は、当時の農政界を支配していた、農業を経済活動ではなく政治的・社会的な意義を持つ活動として捉える「農本主義」に強く反発しました。

彼は、農業を「営利活動」とみなし、「農民・農村の抱える問題は、日本農業が資本主義市場経済に適応できていない構造的欠陥から生じたもの」だと主張しました。そして、「国民総体」の幸福を実現するためには、農民だけでなく、商工従事者を含むすべての国民の繁栄を視野に入れた農政が必要であると訴え、その思想は、現代の地域振興や産業政策にも通じる先進的なものでした。

また、柳田の「国家」は、ただの国民の総和ではありませんでした。彼は、国家とは「すでに死んだ人々、これから生まれてくる人々をも成員として含む時間を超えた共同体」であるという独特の国家観を持っていました。この思想は、彼が「日本人とは何か」を問い続けた探求の根底にありました。

柳田の遺した言葉と現代

柳田は、民俗学の理論を体系化する一方で、『蝸牛考(かぎゅうこう)』で言葉の伝播の法則を解き明かした「方言周圏論」や、昔話の解析を通じて日本社会の構造を読み解こうとした『桃太郎の誕生』など、多くの独創的な著作を残しました。

晩年には、口述筆記で自身の半生を振り返った『故郷七十年』を刊行。この本の中で、彼は、山中で飢えに苦しみ、父親に「殺してくれ」と懇願した兄妹の悲劇的な実話を語り残しています。これは、民俗学では答えられない、人間の存在の根源的な問いを、彼が最期まで抱き続けていたことを物語っています。

柳田國男ゆかりの地:民俗学の足跡を辿る旅

柳田國男の生涯は、彼の生まれ故郷である兵庫県福崎町から、官僚時代を過ごした東京、そして研究の拠点となった長野へと繋がっています。彼の足跡をたどることで、その深い思索の空間に触れることができます。

兵庫県福崎町:民俗学の原点

- 柳田國男・松岡家顕彰会記念館(兵庫県神崎郡福崎町辻川):柳田國男が生まれ育った生家が移築・保存されており、彼が「日本一小さな家」と呼んだその家屋から、民俗学への志の原点を垣間見ることができます。隣接する資料館では、松岡家兄弟の功績と共に、柳田の生涯に関する資料を展示しています。

長野県飯田市:晩年の思索の場

- 柳田國男館(長野県飯田市美術博物館内):晩年を過ごした東京都世田谷区成城の自宅書斎が、彼の養父が旧飯田藩士であった縁で、長野県飯田市に移築されています。この書斎で、彼がどのような思索にふけったのかを想像することができます。

その他のゆかりの地

- 柳田國男墓所(神奈川県川崎市多摩区 春秋苑):柳田國男が眠る墓所であり、多くの研究者やファンが訪れます。

- 布川旧宅(柳田國男記念公苑)(茨城県北相馬郡利根町布川):少年時代を過ごした場所が記念公苑として整備され、当時の暮らしぶりを伝えています。

柳田國男の遺産:現代社会へのメッセージ

柳田國男の生涯は、私たちに「自分の足元を深く掘り下げること」の重要性を教えてくれます。彼は、西洋の学問や文化に目を向けながらも、自分たちの住む日本の土壌にこそ、見過ごされてきた豊かな歴史と文化、そして人間の本質が隠されていることを発見しました。

「日本人とは何か」という彼の問いは、グローバル化が進み、多様な文化が混ざり合う現代において、ますます重要な意味を持っています。私たちは、自身のルーツや所属する共同体の歴史・文化を深く知ることで、初めて確固たるアイデンティティを確立し、自信を持って世界と向き合うことができるのではないでしょうか。柳田國男の民俗学は、単なる昔話や風習の研究ではありません。それは、自分たちが何者であるかを知り、未来を築いていくための「内省の学」でした。彼の遺した膨大な著作と精神は、現代に生きる私たちに、改めて「故郷」の意味を問いかけ、私たちの足元に広がる無名の歴史に光を当てる勇気を与えてくれるでしょう。