【京都・東山】後白河上皇お手植え「影向の大樟」新熊野神社の生ける伝説【御神木パワースポット】

🟤後白河上皇お手植え「影向の大樟」

推定樹齢900年【影向(ようごう)の大楠】

新熊野神社(京都市東山区)

古都京都、東大路通りの喧騒の中に、ひときわ神々しい空気をまとう古社、新熊野神社(いまくまのじんじゃ)があります。平安時代末期、永暦元年(1160年)に後白河上皇によって創建されたこの神社は、上皇が34回も参詣されたという紀州熊野の神々を京に招き入れた、まさに「京の新しい熊野」として栄えました。その境内に、900年もの悠久の時を超えて生き続けるご神木「大樟(おおくす)」が鎮座しています。

この大樟は、新熊野神社創建の際、後白河上皇自らが紀州熊野から運ばれた土砂と共に植えられたと伝わる、まさに「お手植え」の御神木です。その樹齢は約900年と推定され、京都市指定天然記念物にも指定されています。その力強い姿は、交通量の多い現代の環境下でも衰えることなく、参拝者を圧倒するほどの存在感を放っています。

大樟は「影向(ようごう)の大樟」とも呼ばれ、「影向」とは神仏が現れるという意味を持ちます。現在では、この大樟そのものが「樟大権現(くすのきだいごんげん)」として、また内部に龍神が宿るとされる「樟龍弁財天(くすりゅうべんざいてん)」として、人々の篤い信仰の対象となっています。特に「健康長寿」「病魔退散」、そして「お腹の守護」にご利益があるとされ、多くの方がその生きる力にあやかろうと訪れます。

新熊野神社は、応仁の乱をはじめ度重なる戦火に見舞われ、一時は衰退の危機に瀕しました。しかし、江戸時代初期に後水尾天皇の中宮東福門院によって本殿が再興されるなど、歴代の尽力によって守り継がれてきました。その歴史の中で、この大樟もまた、幾度となく焼失の危機を乗り越え、奇跡的に現代までその姿を留めています。先人たちの必死の維持管理と、見えない部分の尽力があったからこそ、今、私たちはこの神聖な木と対面できるのです。

大樟が位置する場所は、現代の環境では生育に厳しい条件となっています。増え続ける交通量による根への負担、排気ガスによる光合成への影響、そして近年の異常気象など、老木である大樟の生育には多大なマイナス要因があります。新熊野神社では、樹木医の助言を受けながら日々の維持管理に心を砕いていますが、行政からの補助金がない中で、大樟を守り続けることは経済的にも厳しい状況です。

そこで、皆様から「ご神木・樟大権現様の庭」拝観料として300円**をいただいております。この拝観料は、大樟がこれからも皆様にその力を与え続けられるよう、大樟の維持管理費として大切に使わせていただきます。拝観された方には、参拝記念として水墨画の大樟特別朱印をお渡ししています。

また、頻繁に大樟にお参りしたい方や、大樟を継続的に守る活動にご協力いただける方は、大樟を守る会の崇敬会「大樟会」へのご入会(年会費3,000円)をご検討ください。会員様は「くすのき会員」であることを社務所でお伝えいただければ、拝観料なしで何度でも大樟を拝観いただけます。なお、ご参拝の際に当日ご朱印やお守りをお求めの方は、その日の拝観料は不要です。

後白河上皇のお手植えから900年。能楽発祥の地ともいわれるこの地で、まさに「神仏の降臨する木」として存在し続ける大樟。その雄大な姿に触れ、悠久の歴史と神威、そして生命の力を感じ取ってみませんか。

所在地・アクセス情報

名称: 新熊野神社の大樟(おおくす)

所在地: 京都府京都市東山区今熊野椥ノ森町42 新熊野神社

電話番号: 075-561-4892

参拝時間: 9:00~17:00

アクセス:

市バス「今熊野」下車、徒歩約3分

JRまたは京阪電車「東福寺駅」から東大路通りを北へ徒歩約10分

駐車場: 有

拝観料:

ご神木「樟大権現様の庭」拝観料:300円

※ご朱印授与・お守り授与の方は、その日の拝観料は不要です。

その他:

大樟を守る会「大樟会」会員(年会費3,000円)にご入会いただくと、会員証提示で拝観料が無料となります。詳細は社務所にてお問い合わせください。

🟤ユーチューブちゃんねる{御神木マニア}@goshinbokumania より

🟤ご紹介した御神木(大クス)の木のある場所

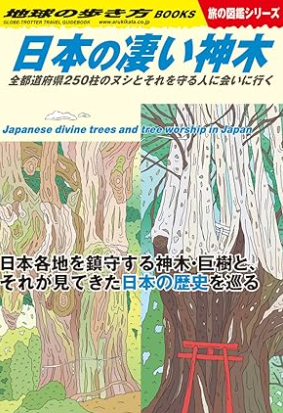

日本の凄い神木: 全都道府県250柱のヌシとそれを守る人に会いに行く / 本田不二雄 (著)

単行本 – 2022/10/27

旅に新しい楽しみや見方を紹介する旅の図鑑シリーズ新刊。日本の全都道府県の、地元で信仰される神木や、歴史ある巨木を紹介。木の歴史や巨木が生まれる背景、人との生活との関わりなど、「木の旅」をテーマに、各地方の巨木・神木を240本以上紹介。また、木・人・旅に関するコラムなどの情報も充実。

(C)【歴史キング】×【御神木マニア】