福井県の偉人:橋本左内 — わずか26年を駆け抜けた、幕末の天才思想家

福井県

「稚心を去る」「気を振う」「志を立てる」「学に勉む」「交友を択ぶ」

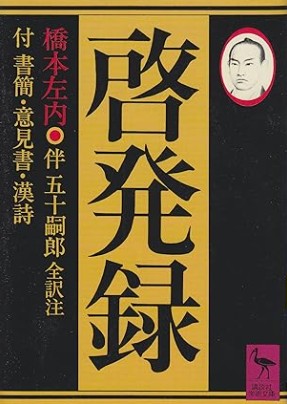

──わずか15歳で、自らの人生の指針として書き記した『啓発録』に込められたこの5つの誓いは、激動の幕末を駆け抜けた若き天才、橋本左内(はしもと さない)の生涯そのものを表しています。

福井藩の藩医の子に生まれた彼は、卓越した学才と先見の明で、福井藩主・松平春嶽(まつだいら しゅんがく)の懐刀として活躍。しかし、その志半ばで「安政の大獄」に巻き込まれ、26歳という若さで命を落とすという悲劇的な最期を迎えました。西郷隆盛をして「友として最も尊敬する」と言わしめた彼の思想は、明治維新へと向かう日本の羅針盤となったのです。

才能の開花:適塾での学びと『啓発録』

橋本左内は、1834年(天保5年)3月11日、福井城下の常磐町に、福井藩奥外科医の長男として生まれました。幼い頃から学問に秀で、10歳で『三国志』全65巻を読破したと言われるほどの神童でした。

15歳で著した『啓発録』は、彼が自分自身の未熟な心を深く見つめ、未来の生き方を定めたものであり、その内容は現代の私たちにも通じる普遍的な教訓に満ちています。この誓いを胸に、彼は16歳で大坂の緒方洪庵(おがた こうあん)が主宰する適塾(てきじゅく)に入門し、蘭学や蘭方医学を学びました。ここで彼は、洪庵から「他日、塾名を上げる者は左内」とまで言われるほどの秀才ぶりを発揮し、夜中に貧しい人々を無償で治療するなど、その慈愛に満ちた人柄も多くの人々の心を捉えました。

志士との交流と藩政改革

父の病により福井に戻り藩医となった左内は、さらなる学問を求めて21歳で江戸へ遊学します。ここで彼は、水戸藩の藤田東湖(ふじた とうこ)や薩摩藩の西郷吉之助(後の隆盛)といった、幕末の日本を動かすことになる多くの志士たちと出会い、親交を深めました。

特に西郷隆盛との出会いは有名です。当初、西郷は7歳年下の左内を「大した人物ではあるまい」と軽んじていましたが、左内と話すうちにその卓越した見識に感服し、自らの無礼を詫びたと言われています。西郷は生涯にわたって左内を尊敬し、彼のことを「学問、識見、到底自分は及ばない」と評しました。

左内の才覚は、福井藩主・松平春嶽の目に留まり、24歳で藩校「明道館」の学監同様心得に抜擢されます。彼は、明道館に洋学所を設けるなど、西洋の先進技術や学問を取り入れるための教育改革を断行し、藩の近代化に大きく貢献しました。

安政の大獄と非業の死

左内は、松平春嶽の側近として、当時の幕府が直面していた将軍継嗣問題や外交問題に深く関与しました。彼は、雄藩連合による幕藩体制の維持と、積極的に開国・対外貿易を推進する「開国富国論」を構想し、14代将軍には一橋慶喜(ひとつばし よしのぶ)を擁立する運動を展開しました。これは、日本の安全保障を真剣に考えた、当時としては極めて先駆的な思想でした。

しかし、この動きは、大老に就任した井伊直弼(いい なおすけ)との対立を招きます。井伊は、政敵を排除するため「安政の大獄」を断行し、左内は将軍継嗣問題への介入という「身分をこえた行為」を問われ、捕らえられました。

1859年(安政6年)10月7日、左内は江戸伝馬町牢屋敷で斬首されました。わずか26歳という若さでした。刑に臨む直前、「二十六年 夢の如く過ぐ」で始まる詩を詠んだと伝えられています。

彼の死後、日本は左内が提唱した「開国通商」の道を歩むことになり、彼の思想は、明治維新の精神的基盤となりました。もし彼がもう少し長生きしていたら、どれほどの偉業を成し遂げたであろうかと、その早すぎる死は今なお惜しまれています。

橋本左内が登場する作品

橋本左内の短いながらも強烈な生涯は、多くの歴史小説やテレビドラマ、特にNHKの大河ドラマで描かれ、その思想と行動が現代に伝えられています。

- 小説:

- 『城中の霜』(山本周五郎)

- 『麒麟―橋本左内伝』(岳真也)

- 『橋本左内』(木宮高彦)

- 『小笠原始末記』(新田次郎)

- 漫画・児童書:

- 『コミック版日本の歴史 幕末・維新人物伝 橋本左内』(中島健志)

- 『幕末の先覚者橋本左内』(大津寄章三)

- テレビドラマ:

- NHK大河ドラマ『花の生涯』(1963年)

- NHK大河ドラマ『天皇の世紀』(1971年)

- NHK大河ドラマ『勝海舟』(1974年)

- NHK大河ドラマ『花神』(1977年)

- NHK大河ドラマ『翔ぶが如く』(1990年)

- NHK大河ドラマ『新選組!』(2004年)

- NHK大河ドラマ『西郷どん』(2018年)

- NHK大河ドラマ『青天を衝け』(2021年)

- 映画:

- 『長州ファイブ』(2006年)

- 『JIN-仁- 完結編』(2011年)

- 『八重の桜』(2013年)

橋本左内ゆかりの地:志半ばで散った足跡を辿る旅

橋本左内の足跡は、彼の故郷である福井から、学びの場である大阪や江戸、そして政治活動の拠点となった京都へと繋がっています。

- 橋本左内生家跡(福井県福井市春山2丁目):左内が生まれた福井城下の一角には、生家跡を示す石碑が建っています。

- 左内公園(福井県福井市左内町):左内の墓所がある公園です。園内には、15歳で著した『啓発録』の誓いが刻まれた碑が建っています。

- 福井市立郷土歴史博物館(福井県福井市宝永3丁目):福井藩の歴史を中心に、左内や松平春嶽に関する資料を展示しています。

- 橋本左内寓居跡碑(京都市中京区):左内が藩命を受けて政治活動に奔走した京都での居住跡を示す石碑です。

- 回向院(えこういん)の墓所(東京都荒川区南千住):安政の大獄で処刑された左内の遺骸が最初に埋葬された場所です。

- 恒道神社(福井県福井市大手3丁目):松平春嶽を祭神とする福井神社の境内にあり、左内をはじめ、福井藩の藩政改革に貢献した志士たちが祀られています。

橋本左内の遺産:現代の私たちへのメッセージ

橋本左内の生涯は、私たちに「志を立て、努力し、友を選ぶ」ことの重要性を教えてくれます。彼の『啓発録』は、現代の若者たちが自らの人生を切り拓くための、古くて新しい羅針盤となるでしょう。

また、彼の思想から学ぶべきは、単なる勉強熱心さだけではありません。世界的な視野を持って日本の行く末を真剣に考え、勇気を持って行動する彼の姿は、現代社会においても、私たち一人ひとりが、自分の身の周りの問題から目を背けず、社会全体のために何ができるかを考えるきっかけを与えてくれます。

左内が、立場や権力に屈することなく、正しいと信じた道を貫いたその強靭な精神は、彼を慕った西郷隆盛をはじめ、多くの人々の心に火を灯し、時代を動かす大きな力となりました。彼の短い生涯は、人生の長さではなく、その中身がどれほど濃密であったかが重要であることを、私たちに示しているのです。

(C)【歴史キング】

啓発録: 付 書簡・意見書・漢詩 (講談社学術文庫 568) / 橋本 左内 (著), 伴 五十嗣郎 (著)

文庫 – 1982/7/7

明治維新史を彩る橋本佐内が、若くして著した『啓発録』は、自己規範・自己鞭撻の書であり、彼の思想や行動の根幹を成す。書簡・意見書は、世界の中の日本を自覚した気宇壮大な思想表白の雄篇である。