栃木県の偉人:田中正造 — 命をかけて民を救った「明治の義人」

栃木県

「民を殺すは国家を殺すなり」

この言葉は、日本初の公害事件とされる足尾銅山鉱毒事件の解決に、生涯をかけて奔走した田中正造(たなか しょうぞう)の強い信念を表しています。

下野国小中村(現在の栃木県佐野市)に生まれた彼は、名主、県議会議員、そして衆議院議員として、その時代の不条理と権力に真正面から立ち向かいました。議員辞職後、明治天皇への直訴という命がけの行動に出て、民衆の苦しみを世に知らしめた彼の姿は、「明治の義人」として今も多くの人々の心を打ちます。無一文で亡くなった彼の遺品には、帝国憲法と聖書、そして書きかけの原稿だけが残されていました。

怒りの原点:投獄された若き名主

田中正造は1841年(天保12年)、下野国小中村の名主の長男として生まれました。17歳で名主を継ぎますが、その直後から不正を働く領主と対立。民を守ろうとした彼は、二度も投獄されるという苦難を経験しました。特に、立つことも寝ることもできない狭い牢獄での経験は、彼の政治家としての信念をより強固なものにしたと言われています。

出獄後、彼は上京し、西洋の思想に触れる中で、自由民権運動に共感し、政治活動に身を投じることを決意します。郷里に戻った正造は、土地転売で得た利益をすべて公共のために使い、栃木新聞を創刊して、国会開設の必要性を説きました。その後、栃木県議会議員、さらには議長を務めるなど、地方政治の指導者として頭角を現します。

1890年(明治23年)の第1回総選挙で衆議院議員に初当選。国会では、迫力ある演説で藩閥政府を厳しく批判し、その存在感を示しました。

日本初の公害事件「足尾鉱毒事件」との闘い

正造が衆議院議員になった頃、渡良瀬川流域では、上流にある足尾銅山から流れ出る鉱毒によって、甚大な被害が発生していました。農作物は枯れ、魚や家畜が死に絶え、人々の健康にも深刻な影響が出ていました。

富国強兵・殖産興業を掲げる明治政府にとって、足尾銅山は外貨を稼ぐ重要な柱であり、生産優先の政策が採られていました。これに対し、正造は「亡国に至るを知らざれば之れ即ち亡国なり」という名演説を国会で行い、政府の責任を厳しく追及します。しかし、彼の訴えはなかなか聞き入れられず、鉱毒問題は一向に解決しませんでした。

この間、被害農民たちは「押出し」と呼ばれる集団上京運動で直接政府に訴えかけますが、警官隊と衝突し、多くの負傷者と逮捕者を出す「川俣事件」という悲劇も発生しました。

命がけの直訴と谷中村での抵抗

国会での訴えに限界を感じた正造は、ついに命をかけた行動に出ます。

明治天皇への直訴

1901年(明治34年)10月、彼は議員を辞職。そして同年12月10日、帝国議会開院式から帰る明治天皇の馬車に、直訴状を差し出そうと単身で駆け寄りました。直訴は警官隊に取り押さえられ未遂に終わりましたが、この事件は新聞の号外によって全国に報じられ、足尾鉱毒事件は一躍、日本中の知るところとなりました。

この直訴は、法治国家においては違法行為でしたが、正造は、もはや国家の法や政治では民は救えないと判断し、天皇に直接訴えるという究極の手段を選んだのです。このとき、彼は死を覚悟しており、妻に離縁状を送り、遺書もしたためていました。

強制廃村された谷中村での抵抗

直訴の後、政府は鉱毒問題の対策として、渡良瀬川下流の谷中村をダムの貯水池にする計画を立てました。これは、鉱毒の被害を一部地域に閉じ込め、根本的な解決を先送りにする「対症療法」でした。

これに対し、正造は「治水の名のもとに村を滅ぼすことは許されない」と強く反対。彼は、強制廃村が決定した谷中村に自ら移住し、住民とともに抵抗を続けました。家屋が強制的に破壊されるその日まで村に残り、住民の苦しみを共有する彼の姿は、多くの人々の心に深く刻まれました。

無一文の最期と後世への遺産

正造は、その後も治水のあり方を追究し続け、治水の名のもとに自然の摂理に反する行為を批判しました。しかし、長年の活動で体は蝕まれ、1913年(大正2年)9月4日、支援者の庭田清四郎宅で倒れ、71歳でその生涯を閉じました。

彼の死後、残されたのは信玄袋一つと、その中に入っていた『新約聖書』『帝国憲法』、そして書きかけの原稿だけでした。財産をすべて鉱毒反対運動に使い果たした彼の無一文の最期は、「本当に大切なものとは何か」を私たちに問いかけています。

正造の遺骨は、栃木、群馬、埼玉の鉱毒被害地に分骨され、各地の墓所に眠っています。その数は、現在、6箇所に上ります。彼の精神は、現代の環境運動や社会運動の原点として、今もなお多くの人々に受け継がれています。

田中正造ゆかりの地:民衆の苦闘を辿る旅

田中正造の生涯は、彼の生まれ故郷である栃木県佐野市から、鉱毒事件の舞台となった渡良瀬川流域、そして直訴の地である東京へと繋がっています。彼の足跡をたどることで、明治日本の近代化の影に隠された民衆の苦闘を肌で感じることができます。

栃木県佐野市:生誕と学びの地

- 田中正造生家・墓所(栃木県佐野市小中町):正造が生まれた名主の家が保存されており、その傍らには彼の墓所があります。

- 佐野市郷土博物館(栃木県佐野市大橋町):田中正造に関する資料を保存・展示しており、彼の生涯と功績を学ぶことができます。

栃木・群馬・埼玉:鉱毒事件の舞台

- 田中正造記念館(群馬県館林市足次町):足尾鉱毒事件の被害地であり、正造の闘いの拠点となった場所です。

- 雲龍寺(群馬県館林市下早川田町):正造が鉱毒事務所を置き、密葬が行われた寺です。

- 田中正造墓所(埼玉県加須市 北川辺西小学校内):被害地の住民たちが建てた墓の一つです。

- 足尾ダム・足尾環境学習センター(栃木県日光市足尾町):鉱毒の被害を食い止めるためのダムと、鉱毒問題を学ぶための施設です。

東京・足利:直訴と最期の地

- 惣宗寺(佐野厄よけ大師)(栃木県佐野市金井上町):正造の本葬が執行された場所です。

- 庭田清四郎家(栃木県佐野市下羽田町):正造が最期を迎えた場所であり、彼の終焉の家として知られています。

- 田中正造翁顕徳之碑(寿徳寺・栃木県足利市野田町):正造の功績を称える記念碑が建っています。

田中正造の遺産:現代社会へのメッセージ

田中正造の生涯は、私たちに「公害問題の原点」と「真の民主主義」とは何かを教えてくれます。彼は、経済発展を至上とする国家権力に対し、人々の生活と自然の共生を優先すべきだと訴え、そのために自らのすべてを捧げました。

彼の残した「現在を救いたまえ」という言葉は、未来世代への責任を私たちに問いかけています。環境問題、人権問題、格差問題など、現代の私たちが直面する多くの課題に対し、私たちは正造のように、勇気を持って声を上げ、行動し、信念を貫くことができるでしょうか。

田中正造は、議員という地位や名誉、そして財産をすべて手放し、一人の人間として民衆と共に闘い続けました。その生き方は、現代の私たちにとって、真の政治家、そして真の社会運動家としての理想像を示しています。彼の「命をかけて民を救った」という精神は、時代を超えて、私たちに勇気と希望を与え続けているのです。

(C)【歴史キング】

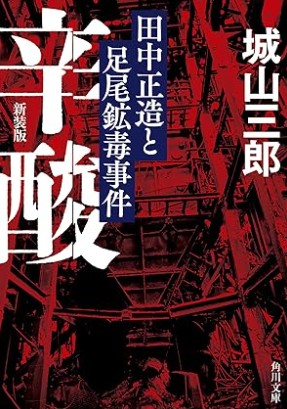

辛酸 田中正造と足尾鉱毒事件 新装版 / 城山 三郎 (著)

文庫 – 2021/6/15

経済か、生命か? 圧政と闘う無私の生きざま

足尾銅山の鉱毒で甚大な被害を受け、反対運動の急先鋒となっていた谷中村は、絶体絶命の危機にあった。

銅山の資本家と結託した政府が、村の土地を買収し、遊水地として沈めようとしていたのだ。

反対運動の指導者、田中正造は、村を守るため、政治権力に法廷での対決を挑む。

だが、それは果てしなく、苦難に満ちた闘いだった。

日本最初の公害闘争を巡り、権力の横暴に不撓不屈の精神で立ち向かった人々を描いた伝記文学の傑作。

解説・魚住昭