徳島県の偉人:賀川豊彦 — スラムに生きた「貧民街の聖者」、友愛の伝道師

徳島県

「死線を越えて、愛に生きる」

この言葉は、大正から昭和にかけて、日本の社会運動を牽引した賀川豊彦(かがわ とよひこ)の生涯そのものです。

神戸で生まれ、4歳で両親を亡くして徳島県鳴門市で育った彼は、結核に冒されながらも、当時日本最大のスラムに身を投じ、貧しい人々の救済にすべてを捧げました。その自伝的小説『死線を越えて』は、大正期を代表するベストセラーとなり、印税のすべてを社会事業に投じるという無私な生き方は、「貧民街の聖者」として世界的に知られることになります。彼の唱え続けた「友愛・互助・平和」の精神は、現代の協同組合や社会福祉活動の礎となりました。

孤独な少年時代からスラムでの献身へ

賀川豊彦は1888年(明治21年)、神戸の回漕業者の子として生まれました。しかし、4歳で両親を相次いで失うと、父の故郷である徳島県鳴門市大麻町に引き取られ、孤独な幼少期を過ごします。旧制徳島中学校時代には、トルストイやキリスト教社会主義者の思想に触れ、キリスト教に入信。非暴力、反戦・平和主義の思想を育みました。

その後、明治学院や神戸神学校で学びますが、結核を患い、何度も死の淵を彷徨います。しかし、病に苦しみながらも、彼は1909年(明治42年)、21歳で神戸の新川スラムに身を投じ、路傍伝道と救済活動を開始しました。

スラムでの生活は過酷を極め、彼自身も結核やトラコーマに苦しみました。しかし、そこで出会った芝ハルと結婚し、共に献身的な活動を続けました。賀川は「救済などといってはだめだ。労働者自らの力で救うほかに道はない」と考え、単なる慈善活動に留まらず、貧困を根絶するための社会運動へと活動を広げていきました。

『死線を越えて』の大ベストセラーと協同組合運動

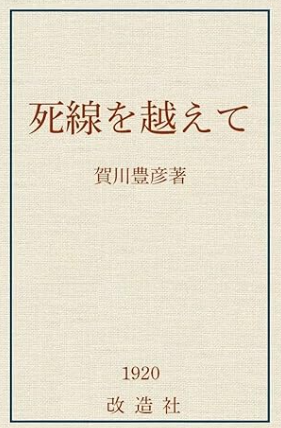

アメリカへの留学を経て帰国した賀川は、労働運動、農民運動、普通選挙運動、そして生活協同組合運動など、様々な社会運動の先頭に立ちました。この時期、彼の自伝的小説『死線を越えて』(1920年)が刊行されると、大正期を代表する驚異的なベストセラーとなり、その印税のすべてが社会運動や慈善活動に投じられました。

彼の最も大きな功績の一つが、後の生協、農協、医療生協へと繋がる協同組合運動です。「資本主義に代わる相互扶助の精神」による社会の実現を目指し、神戸購買組合(現・コープこうべ)をはじめ、多くの生活協同組合を立ち上げ、そのリーダーとして活躍しました。

1923年(大正12年)の関東大震災では、神戸からいち早く被災地へ駆けつけ、救援活動を指揮。この活動は、日本における「ボランティア」活動の先駆けとなりました。

世界平和への貢献とノーベル平和賞候補

賀川豊彦は、戦時中も反戦思想を唱え、憲兵隊に何度も拘留されるなど弾圧を受けました。しかし、彼はその信念を曲げることはなく、太平洋戦争中にはキリスト教平和使節団として渡米するなど、平和への道を模索し続けました。

戦後は、占領軍総司令官マッカーサーから戦後日本の復興について意見を求められるなど、国際的な信頼も厚く、世界連邦建設運動を提唱し、世界の平和活動に貢献しました。

これらの功績により、賀川は1955年(昭和30年)にノーベル平和賞候補に推薦されました。また、1999年にはユニセフの「子どもの最善の利益を守るリーダー」として、世界の52人の一人に選ばれるなど、その功績は国際的にも高く評価されています。しかし、彼はノーベル平和賞の受賞を待たず、1960年(昭和35年)、71歳でその生涯を閉じました。

賀川豊彦が登場する作品

賀川豊彦の生涯は、彼の自伝的小説だけでなく、社会福祉や協同組合運動をテーマとした様々な作品や記録で語り継がれています。

- 小説:

- 『死線を越えて』(賀川豊彦): 賀川の半生を描いた自伝的小説。

- 『一粒の麦』(賀川豊彦)

- 『空中征服』(賀川豊彦)

賀川豊彦ゆかりの地:友愛の精神を辿る旅

賀川豊彦の足跡は、彼の生まれ故郷である神戸と、育った徳島、そして活動の拠点となった東京へと繋がっています。

- 鳴門市賀川豊彦記念館(徳島県鳴門市大麻町):賀川豊彦が幼少期を過ごした場所にあり、彼の生涯や功績を伝える貴重な資料が展示されています。

- 賀川記念館(兵庫県神戸市中央区):彼が献身的な活動を続けた新川スラム近くに建つ記念館です。

- 賀川豊彦記念・松沢資料館(東京都世田谷区):東京での活動拠点となった場所にあり、彼の思想や業績を学ぶことができます。

- 賀川豊彦墓所(東京都府中市 多磨霊園):賀川豊彦が妻・ハルと共に眠る墓所です。

賀川豊彦の遺産:現代社会へのメッセージ

賀川豊彦の生涯は、私たちに「友愛・互助・平和」という普遍的な価値を教えてくれます。彼は、貧困や格差といった社会問題に対し、上からの施しではなく、人々の「自助・互助」の精神で解決しようとしました。彼の築いた協同組合のネットワークは、今も私たちの生活を支えています。

また、彼の反戦・平和思想は、軍国主義が台頭する時代にあって、命をかけて信念を貫いた勇気の証です。これは、混迷を深める現代社会においても、平和を希求する私たちに、力強いメッセージを投げかけています。

賀川豊彦の物語は、一人の人間が、その信念と行動力によって、社会の仕組みを変え、多くの人々の心を動かすことができることを証明しています。彼の生き方は、名誉や財産ではなく、他者への愛と献身こそが、人生を豊かにする最大の価値であることを示しているのです。

(C)【歴史キング】

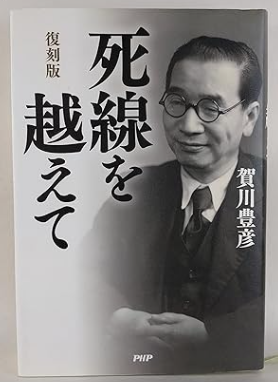

単行本 – 2009/4/7

神戸の貧民街に住みつつ伝道と救貧活動を展開した賀川豊彦。

国内では生活協同組合運動をはじめ、さまざまな社会改革運動の先駆者として活躍した

賀川だが、平和運動など国際的な活動の評価も高く、1955年と59年には

ノーベル平和賞候補にも推薦されている。

『死線を越えて』はそんな賀川の前半生を投影した自伝的な小説。

1920年に出版され、大正期最大のベストセラーになった。

上中下の三巻仕立てになっていたが、上巻だけでも200版を重ね、

ほぼ100万部が売れたといわれる。

昨年は小林多喜二の『蟹工船』の復刻がブームとなったが、『蟹工船』が発表される9年前に

『死線を越えて』はすでに世に出ていた。当時の社会状況と今日の日本の姿が

重なって映るのではないか。