熊本県の偉人:北里柴三郎 — 新紙幣に刻まれた「近代日本医学の父」

熊本県

「医者の使命は病気を予防することにある」

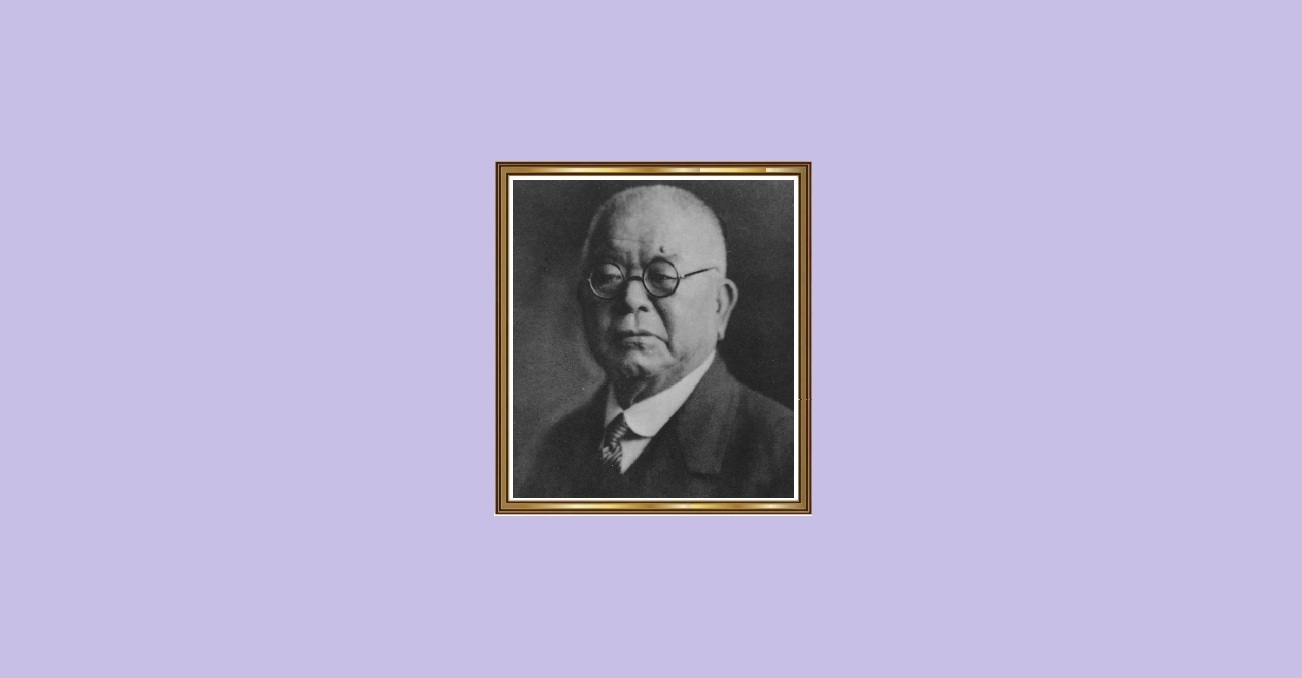

この確固たる信念を掲げ、日本の医学を世界の水準へと引き上げたのが、熊本県阿蘇郡小国町に生まれた北里柴三郎(きたざと しばさぶろう)です。

破傷風菌の純粋培養や血清療法の開発、ペスト菌の発見など、数々の世界的な業績を残した彼は、「近代日本医学の父」として知られています。長年の研究と教育への貢献が認められ、2024年7月3日には、彼の肖像が日本の新しい千円紙幣に採用されました。福澤諭吉やロベルト・コッホといった偉大な人物との出会いと、それに応えようとする彼のひたむきな努力は、現代を生きる私たちに、知識を行動に移すことの重要性を教えてくれます。

幼少期の武道好きから医学への覚醒

北里柴三郎は1853年(嘉永5年)、肥後国阿蘇郡小国郷の庄屋の家に生まれました。幼い頃は武道を好み、武士になることを夢見ていましたが、父の勧めにより18歳で熊本の古城医学所に入学します。

ここで彼の人生を決定づける出会いが訪れます。オランダ人医師のマンスフェルトです。マンスフェルトは、柴三郎の勉学への情熱を見抜き、医学の面白さを教え込みました。顕微鏡で見た身体組織に感動を覚えた柴三郎は、これ以降、生涯を医学に捧げることを決意。わずか2年でマンスフェルトの通訳を務めるまで語学を習得するなど、その才覚を発揮しました。

1883年(明治16年)に東京大学医学部を卒業後、内務省衛生局へ就職。在学中に書き記した『医道論』の中で、「医の真の目的は大衆に健康を保たせ国を豊かに発展させることにある」と述べ、予防医学を生涯の仕事とすることを誓いました。

ドイツ留学での輝かしい偉業

1885年(明治18年)、北里はドイツのベルリン大学へ留学し、「細菌学の父」と呼ばれるロベルト・コッホに師事します。

当時、不可能とされていた破傷風菌の純粋培養に、コッホ研究室に入ってわずか3年後の1889年(明治22年)に成功。さらに、破傷風菌の毒素を中和する「抗毒素」を発見し、それを応用した「血清療法」を世界で初めて開発しました。この功績により、北里は一躍世界の医学界を驚嘆させ、第1回ノーベル生理学・医学賞の最終候補に選ばれました。

1894年(明治27年)には、香港で流行していた伝染病の調査に派遣され、病原菌であるペスト菌を発見。これらの偉業は、北里を「感染症学の巨星」として、国際的な名声へと押し上げました。

帰国後の闘いと「近代日本医学の父」

ドイツから帰国した北里を待っていたのは、学界での確執と困難な状況でした。東京大学の教授陣と反目していた彼は、大学に受け入れを拒否されます。しかし、その才能を惜しんだ福澤諭吉が、私財を投じて研究所を設立するという、異例の支援を行いました。

1892年(明治25年)、芝公園内に設立された「私立伝染病研究所」(現在の東京大学医科学研究所)の所長に就任。これは、福澤が「北里先生の仕事ができるようにしてやりたい」という思いから実現したものであり、北里は福澤への恩義を生涯忘れることはありませんでした。

その後、研究所が国に移管されると、北里は内務省所管での研究に邁進しますが、1914年(大正3年)、政府が研究所を突如文部省に移管し、東京大学の下部組織とすることを発表。これに猛反発した北里は、研究所員全員と共に辞職します。そして、再び私費を投じて「私立北里研究所」を設立し、初志である実学の精神を貫きました。

また、北里は福澤の恩に報いるため、慶應義塾大学に医学科が創設された際には、自ら初代医学部長に無給で就任。赤痢菌を発見した志賀潔や、旧千円札の肖像であった野口英世など、多くの優秀な弟子を育て上げ、日本の医学教育の礎を築きました。

北里柴三郎が登場する作品

北里柴三郎の生涯と功績は、ドラマやドキュメンタリーでたびたび取り上げられ、その人間像が描かれています。

- テレビドラマ:

- NHK『その時歴史が動いた』(2002年):ペスト菌の発見に焦点を当てた回が放送されました。

- テレビ熊本『郷土の偉人シリーズ「肥後のカミナリ 北里柴三郎」』(1994年):北里の生涯を描いたドキュメンタリードラマです。

- テレビ熊本『郷土の偉人シリーズ「日本細菌学の父 北里柴三郎 ~終始一貫 未来を紡いで~」』(2024年):彼の波瀾の人生を追ったドラマです。

- CM:

- テルモCM:北里はテルモの筆頭設立発起人であり、CMにたびたび登場していました。

- 伝記・小説:

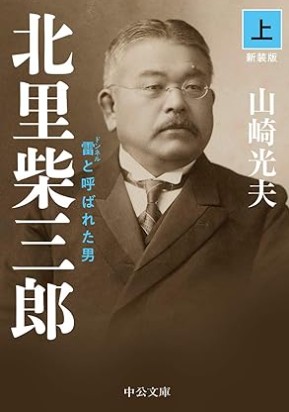

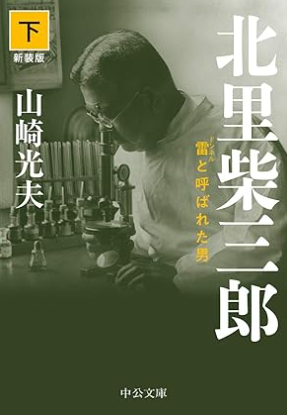

- 『ドンネルの男・北里柴三郎』(山崎光夫):北里の豪胆な人柄を描いた小説です。

- 『北里柴三郎伝』(宮島幹之助、高野六郎):門下生によって書かれた詳細な伝記です。

- その他:

- 郵便切手:2003年と2024年に、彼の肖像が郵便切手に採用されました。

- 新紙幣:2024年7月3日に発行された新千円紙幣に、彼の肖像が描かれています。

北里柴三郎ゆかりの地:近代医学の足跡を辿る旅

北里柴三郎の足跡は、彼の故郷である熊本県から、学びの場である東京、そして留学先のドイツへと広がっています。

- 北里柴三郎記念館(熊本県阿蘇郡小国町):生家に隣接して建てられた記念館で、彼の生涯や功績を伝える資料が展示されています。

- 北里柴三郎記念館・北里研究所(東京都港区白金台):北里が私財を投じて設立した研究所であり、彼の理念が現在も息づいています。

- 博物館明治村(愛知県犬山市):北里が設立した北里研究所の本館が移築・保存されており、彼の信念を伝えています。

- 北里柴三郎墓所(東京都港区青山霊園):彼の遺骨が眠る墓所です。

北里柴三郎の遺産:未来へのメッセージ

北里柴三郎の生涯は、私たちに「情熱と誠実さがあれば、必ず道は開ける」ということを教えてくれます。彼は、学閥の壁や社会的な圧力に屈することなく、自身の信念を貫き通しました。

彼の「予防医学」の精神は、現代の公衆衛生や感染症対策の基盤となっています。また、彼が築いた多くの組織や、育て上げた優れた弟子たちは、日本の医療と科学の発展に不可欠な存在となりました。

北里柴三郎の物語は、一人の人間が、困難な状況にあっても、「世のため人のため」という志を強く持ち続けることで、いかに社会を動かし、未来を創ることができるのかを証明しています。新紙幣の肖像となった彼の姿は、私たち一人ひとりに、その志を継いでほしいという、静かで力強いメッセージを投げかけているのです。

(C)【歴史キング】

北里柴三郎(上)-雷と呼ばれた男 新装版 (中公文庫 (や32-5)) / 山崎 光夫 (著)

文庫 – 2019/6/20

第一回ノーベル賞を受賞するはずだった男、北里柴三郎。その波瀾に満ちた生涯は、医道を志した時から始まった。「肥後もっこす」そのままに、医学に情熱を傾ける柴三郎は、渡独後、「細菌学の祖」コッホのもと、破傷風菌の純粋培養と血清療法の確立に成功する。日本が生んだ世界的医学者の生涯を活写した伝記小説。

北里柴三郎(下)-雷と呼ばれた男 新装版 (中公文庫 (や32-6))

文庫 – 2019/6/20

帰国した柴三郎は、福沢諭吉の支援を得て、伝染病研究所の設立を果たす。そこへ香港でペストが大流行との報が入り、現地へ。調査団からも感染者が出る過酷な状況下で、柴三郎はペスト菌を発見する。一方、東大閥との争いが激化。政治の思惑にも巻き込まれ、柴三郎は伝染病研究所を失うことになるが――。〈解説〉大村 智