福島県の偉人:瓜生岩子 — 会津の戦火に咲いた「日本のナイチンゲール」

福島県

「世の中にはお前以上に不幸せな人が大勢いる。お前のこれからの一切を、もっと不幸な人のためにささげなさい」

この言葉は、最愛の夫と母を失い、絶望の淵にあった瓜生岩子(うりゅう いわこ)に、示現寺の禅師がかけたものです。

文政12年(1829年)、福島県耶麻郡熱塩村(現在の喜多方市)に生まれた彼女は、この言葉を胸に、生涯を孤児、窮民、病者の救済に捧げ、「日本のナイチンゲール」と称されました。戊辰戦争の戦火の中で敵味方の区別なく献身的に看護にあたり、明治時代には女性初の藍綬褒章を受章。その慈愛に満ちた生きざまは、近代日本の社会福祉の礎を築きました。

悲運の少女時代から博愛精神の芽生え

瓜生岩子は、会津藩領の裕福な油商の長女として生まれました。しかし、9歳の時に父を失い、さらに家が火事で全焼するという不幸に見舞われ、母の実家である温泉旅館に身を寄せます。14歳で会津藩の侍医であった叔父、山内春瓏(やまうち しゅんろう)のもとに行儀見習いに出された彼女は、ここで堕胎や間引きといった当時の悲惨な悪習を目の当たりにします。叔父から「人が人としてどうあるべきか」という実践的な教えを受け、岩子の中に博愛の精神が育まれていきました。

17歳で結婚し、呉服屋を営みながら一男三女をもうけますが、夫が結核に倒れ、商売も傾くなど、次々と不幸が彼女を襲います。夫と母を相次いで亡くし、人生の希望を失いかけた時、示現寺の隆覚禅師の言葉によって、彼女は「自分より不幸な人のために尽くす」という新たな使命を見出したのです。

会津戦争での献身と社会事業の開拓

1868年(明治元年)の会津戦争で、若松城下が戦火に包まれると、瓜生岩子は危険を顧みず若松に駆けつけ、敵味方の区別なく傷ついた兵士たちの看護にあたりました。この献身的な活動は、新政府軍の参謀であった板垣退助をも感動させたと言われています。

敗戦後、賊軍とされた会津藩の武士たちは家禄を失い、その家族は貧困のどん底に突き落とされました。岩子は、こうした人々を救うため、私財を投じて「小田付村幼学校」を設立。読み書き算盤や養蚕、機織りなど、今後の時代を生き抜くために必要な実用的な技術を教えました。また、呉服屋の経験を活かし、農家の娘たちのために「裁縫教授所」を設けるなど、貧困者の自立支援に尽力しました。

彼女の活動は、やがて会津地方を超え、福島県全体、そして東京へと広がっていきます。1888年(明治21年)の磐梯山噴火や、濃尾地震、三陸大津波といった災害の際には、救援活動に奔走し、被災者の救済に尽くしました。1889年には貧民孤児救済のための「私立福島救育所」を設立するなど、近代日本の社会福祉事業の先駆けとなりました。

渋沢栄一との協力と女性初の藍綬褒章

瓜生岩子の名声は、やがて東京の政財界にも届きます。1891年(明治24年)、日本資本主義の父である渋沢栄一に請われ、彼が院長を務めていた「東京市養育院」の幼童世話掛長に就任。持ち前の人間性と行動力で、それまで役所的だった養育院の雰囲気を一変させ、子どもたちに活気をもたらしました。

彼女はまた、堕胎防止を訴える啓蒙運動や、産婆養成所の設立にも尽力し、野口英世の母・シカも、彼女の協力で産婆の資格を取得できたと言われています。これらの多岐にわたる活動が認められ、1896年(明治29年)には女性として初めて藍綬褒章を受章しました。

しかし、その栄光の翌年、瓜生岩子は過労がたたり、69歳でその生涯を閉じました。彼女の死は、多くの人々から惜しまれ、「菩薩の化身」と称えられました。

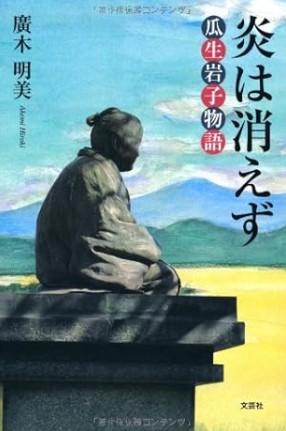

瓜生岩子が登場する作品

瓜生岩子の生涯は、小説や児童書を通じて、その慈愛に満ちた生き方が現代に伝えられています。

- 小説:

- 『瓜生岩子伝』(瓜生祐次郎):岩子の生涯を詳細に記録した伝記です。

- 『ねがいは水あめの詩に』(わだよしおみ):岩子の生涯を主題とした作品です。

- テレビ番組:

- 『瓜生岩子物語』(郷土の偉人シリーズ):瓜生岩子の生涯を描いた番組です。

- 童謡:

- 「押切川~岩子のように~」(詞曲:板谷隆司、歌:加納ゆうこ):瓜生岩子の偉業を称える歌です。

瓜生岩子ゆかりの地:慈愛の足跡を辿る旅

瓜生岩子の足跡は、彼の故郷である喜多方市を中心に、彼女の活動の舞台となった福島、そして東京へと繋がっています。

- 瓜生岩子刀自誕生の地の標柱(福島県喜多方市北町):岩子が生まれた場所に建つ標柱です。

- 瓜生岩子墓所(福島県喜多方市熱塩加納町示現寺):彼女が母の菩提寺である示現寺に眠っています。

- 喜多方市示現寺境内の銅像(福島県喜多方市熱塩加納町):瓜生岩子の功績を称える銅像が建立されています。

- 喜多方市佐牟乃(さむの)神社境内の銅像(福島県喜多方市北町):瓜生岩子の功績を称える銅像が建立されています。

- 瓜生岩子刀自の資料展示(福島県喜多方市蔵の里内):喜多方市蔵の里内には、瓜生岩子に関する資料が展示されています。

- 浅草寺境内の銅像(東京都台東区):彼女の功績を称える座像が建立されています。

- 福島市長楽寺境内の銅像(福島県福島市):長楽寺は岩子の活動拠点の一つであり、彼の功績を称える銅像が建立されています。

瓜生岩子の遺産:現代社会へのメッセージ

瓜生岩子の生涯は、私たちに「真の社会福祉とは何か」を教えてくれます。彼女は、単なる施しではなく、困窮する人々が自らの力で立ち上がり、自立するための手立てを与える「授産指導」に尽力しました。これは、現代の社会福祉や地域創生にも通じる、非常に重要な視点です。

また、彼女の「敵味方の区別なく」救護にあたった姿は、争いや分断が深まる現代社会において、他者への慈愛と共生の精神がいかに大切であるかを力強く示しています。

瓜生岩子の物語は、女性が社会で活躍することが難しかった時代にあって、一人の女性が、その強い意志と慈愛の心によって、社会を動かし、多くの人々の人生を救うことができることを証明しています。彼女が残した「永遠の慈愛」は、時代を超えて、私たちに勇気と希望を与え続けているのです。

(C)【歴史キング】