9.豊田佐吉、豊田喜一郎│父と呼ばれた日本人

🔵「発明の父」「大衆車の父」機械産業と自動車産業における偉大な父子

静岡県

日本の綿紡績工業は、洋式紡績機の普及により一時は外国に押されますが、これを世界レベルに引き上げ、機械産業の近代化に大きな功績を残したのが豊田佐吉です。佐吉が生涯に行った発明は119件にのぼります。特許を取得したのは20カ国。世界の繊維産業の発展に尽くした人物なのです。豊田の故郷である静岡県湖西市は、遠州木綿の産地で、佐吉の母も「バッタンハタゴ」という原始的な手機で白木木綿を仕上げていました。人力による織物は生産性が低く、織り上げることができるのは一日2~3反です。「母に楽をさせてあげたい」子としての素直な気持ちが、佐吉を自動織機の発明に導きます。

佐吉は寝食を忘れて研究に没頭しますが、当初は失敗の連続でした。転機となったのが東京・上野で開かれた内国勧業博覧会です。出品された最先端の外国製機械から多くのヒントを得て、生来の負けず嫌いの気質が世界を相手にした発明に向けられます。そして、24歳となった1890(明治23)年、最初の発明である「豊田式木製人力織機」が完成します。翌年、その発明機で初の特許を取り、1894(明治27)年には糸繰返機(いとくりかえいしき)を、1896(明治29)年には木鉄混製動力織機を完成させ、高い評価を得ました。その後は営業上の挫折を繰り返しますが、発明を志してから40年近くの歳月を経た1924(大正13)年、念願の自動織機「G型自動織機」を完成させます。機械の運転を止めずによこ糸を自動的に補給する、世界初の無停止杼ひ換え式自動織機です。これが世界に認められ、日本の産業を大きく発展させた佐吉は「発明の父」と称されています。

佐吉は世界の「織機王」として名声を博し、当時のトップメーカーであったイギリスのプラット社へ100万円で特許権を譲渡します。「これを資金に、国産自動車の研究開発を進めよ」というのが息子・喜一郎に託した願いでした。

「国産自動車の父」と呼ばれた橋本増治郎が国産自動車第1号「DAT」(のちのダットサン)を製造したころ、東京帝国大学工学部機械工学科を卒業した豊田喜一郎は、アメリカで自動車産業の繁栄を目の当たりにして国産大衆乗用車の量産を目指します。そして、豊田自動織機製作所(現・豊田自動織機)の一隅に設けられた自動車部で研究に取り組みました。

創業期の人材は、喜一郎がスカウトした技術者たちです。彼らは、自動車産業の未来を熱く語る喜一郎の人間性に魅了され、自動車開発を決意します。そして、技術的難関を克服しました。1935(昭和10)年、「A1型乗用車」と「G1型トラック」の試作に成功した翌年に「AA型乗用車」を開発、1937(昭和12)年にトヨタ自動車工業(現・トヨタ自動車)を設立して愛知県の挙母(ころも)工場で大衆乗用車の生産に乗り出します。しかし、国産大衆乗用車の大量生産・販売体制の実現は戦争によって阻まれます。1952(昭和27)年、喜一郎は乗用車の量産時代を見ずにこの世を去りますが、「大衆車の父」と称されています。

(C)【歴史キング】

関連する書籍のご紹介

単行本 – 2002/11/1

日本が誇る発明王として数々の織機を開発し、トヨタの始祖として今に知られる豊田佐吉。トヨタ(当時の豊田自動織機製作所)が織機から自動車に展開していったのも、佐吉の遺志だとするのが定説となっているため、その息子でトヨタ自動車工業を創業した豊田喜一郎は、一般的にはあまり知られていない。その喜一郎の人生を柱に、トヨタの黎明期を描いているのが本書である。地道なエンジン開発のエピソード、急がなければならなかったトヨタ自動車工業創設時のエピソードなどが盛りだくさんで、喜一郎を主人公にした大河ドラマのようなおもしろさがある。

本書ではまず、豊田家に流れる思想として、二宮尊徳の教えを実践する報徳教について紙幅を割いている。一見、喜一郎とは関係なさそうだが、質実剛健なこの思想が、豊田家、そして今に至るトヨタグループの社風に影響しているところを見ると、避けては通れない。そして、父の佐吉から喜一郎に至る物語が始まるのだが、興味深いのが喜一郎の能力である。父佐吉と同じように、工場でさまざまな機器と向き合っていく過程で、喜一郎も徐々にその能力を開花させていく。

さらに喜一郎が乗用車の開発に至るくだりもドラマ的である。トヨタの本拠地、三河がなせる連想なのだろうか。寡黙ななかに開発の策略を巡らせていく物語は、味方をも欺く戦国武将の物語のような印象も受ける。

もちろん、設計、生産、調達といった技術のことだけではなく、原価計算から人事、販売網づくり、顧客対応、果ては宣伝まで全部自分で考えて行ってきた喜一郎の経営から学ぶところも大きい。今日のトヨタ生産方式のひとつである「ジャスト・イン・タイム」の発想も、論理と実行の人、喜一郎ならではの発想だと理解できる。

乗用車づくりの道半ばにして亡くなった喜一郎であるが、社会のために私欲を捨ててコツコツと働く姿に、昔気質の日本人を見いだす人も多いだろう。だからこそ、将来のある若い人にも手にとってもらいたい本である。(朝倉真弓)

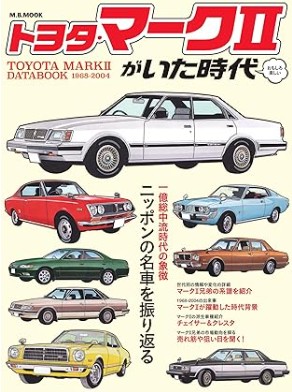

トヨタ・マークⅡがいた時代 (M.B.MOOK) / マガジンボックス (編集)

単行本 – 2002/11/1

オジサン世代が体験した“バブル”という時代に庶民の足として活躍した高級車…それがマークⅡというクルマの思い出。

ハイテク化が進み、6気筒のDOHCエンジンが搭載され、革新的なATシステムを搭載するなどの先進技術が惜しげもなく投入されるなど、

クルマ好きの“欲しい”を徹底的に具現化してくれたクルマでもありました。

また、「スーパーホワイト」なるカラーリングに関する新たなムーブメントまで生み出すなど、

クルマが生活社会に密着して寄り添った時代の象徴ともいえます。

1968年に登場した初代はコロナの高級バージョンとして登場したモデルであり、振り返ってみるとマークⅡというクルマは、誕生以来、

常に時代の先端を走る時代の鏡でもあります。この本では、現在人気となっているマークⅡというクルマの系譜を振り返り、

そこにあった時代背景を懐かしんだ内容でお届けいたします。さらにデータブックと謳っているように、

誕生から終焉までを細かいメーカー発表のデータを掲載しながら、当時のカタログやカタログデータを

ぎゅっと詰め込んだ「読める数値本」という内容が見どころです。

本記事では、こうした「父」と呼ばれた偉人1000人超のリストから、特に近代日本の産業界に大きな貢献をした「父」の功績をたどりつつ、「父」なる称号の持つ意味について考えたいと思います。

▼目次

「台湾近代化の父」「都市計画の父」など │7つの称号を冠された医師、政治家としての信条

「工学の父」「造幣の父」「鉄道の父」など│ 殖産興業策を主導した「長州五傑」

「維新の父」の遺志を継いで近代化を実現した│「大阪財界の父」「電気通信の父」「ビールの父」

4.渋沢栄一、大原孫三郎、武藤山治

「社会の公器」としての企業の存在意義と経営の模範を示した│「近代日本資本主義の父」「近代経営の父」

5.小栗忠順

海軍と殖産興業の土台を築いた│明治国家誕生の「ファーザーズ」「日本近代化の父」

6.前田正名

日本全国を練り歩き在来産業の振興に人生を捧げた「殖産興業の父」「明治産業の父」

7.江藤新平、山田顕義、児島惟謙

民生の安定と人権確立に尽くした│「近代日本司法制度の父」「日本近代法の父」「司法権独立の父」

8.初代 田中久重、藤岡市助、二代 島津源蔵

近代重工業、電気、蓄電池……│技術立国日本の礎を築いた3人の「日本のエジソン」

「発明の父」「大衆車の父」機械産業と自動車産業における偉大な父子

10.赤松則良、上田寅吉、渡辺蒿蔵

日本初の洋式軍艦と東洋一のドックを建造した3人の「日本造船の父」

11.片寄平蔵、屋井先蔵

産業の近代化から重工業化へのエネルギー基盤を築いた「石炭の父」と世界初の発明を成した「乾電池の父」

12.今泉嘉一郎、渡辺三郎、石原米太郎

「鉄は国家なり」を導いた群馬県出身の3人の鉄鋼の父

13.志田林三郎、小花冬吉、辰野金吾

電気工学、鉱業、近代建築の各分野で「父」と称される工部大学校第1回卒業生

14.山田脩、高橋長十郎、山辺丈夫

製造立国の先駆けとして世界市場を席巻した「日本近代紡績業の父」

15.本木昌造、ジョセフ・ヒコ、岩谷松平

新しい産業を生み出した「近代活版印刷の父」「新聞の父」「近代日本のPRの父」

16.上野彦馬、下岡蓮杖、田本研造

内戦から文明開化に至る激動の時代を記録した日本写真界の三大先駆者

17.柳沢謙、熊谷岱蔵、山極勝三郎

幻のノーベル賞といわれた日本医学界大恩人の偉業│「日本病理学の父」「結核撲滅の父」

【特別コンテンツ】

18.47都道府県ゆかりの「父」たち