岩手県の偉人:新渡戸稲造 — 太平洋の架け橋として、世界を繋いだ「武士道」の精神

プロフィール

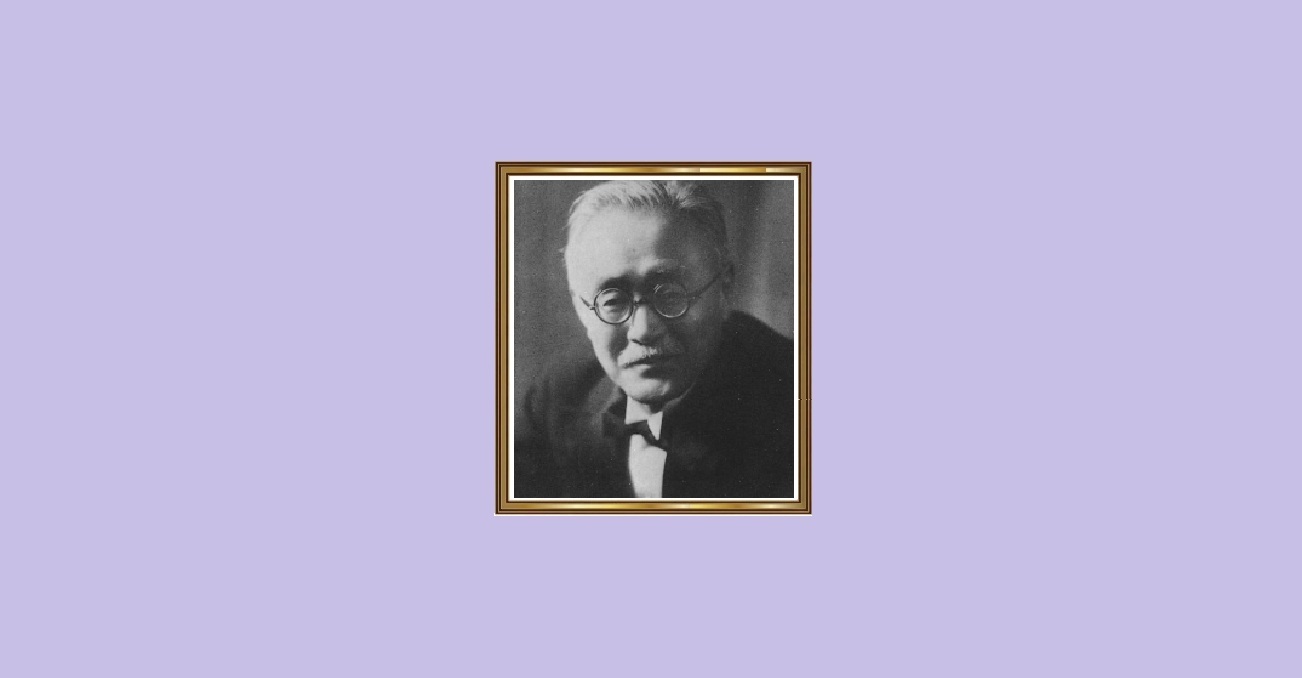

新渡戸 稲造(にとべ いなぞう)

1862(文久2)年9月1日生│1933(昭和8)年10月15日没(71歳)

「武士道」「旧:五千円札の肖像」

「願わくは、われ太平洋の橋とならん」

──この力強い言葉は、若き新渡戸稲造が東京大学への入学面接で語ったとされる志です。岩手県盛岡市に生まれた彼は、この言葉通り、日本の思想と西洋の文化を結びつける「橋」となり、激動の時代において国際社会で活躍しました。旧五千円札の肖像としても親しまれた新渡戸稲造は、農政学者、教育者、そして思想家として、現代にも通じる普遍的な価値を私たちに問いかけ続けています。

混迷の時代に光を灯す「武士道」の精神

新渡戸稲造の名を世界に知らしめたのは、何と言っても英文で著された『武士道』(BUSHIDO: The Soul of Japan)でしょう。日清戦争を経て日本への関心が高まる中、1900年(明治33年)に刊行されたこの書は、日本人の根底にある道徳観や倫理観を西洋に向けて分かりやすく解説しました。

世界を魅了した日本人の精神性

新渡戸は、『武士道』の中で、武士道に込められた「自己責任」「他者への配慮」「義務の遂行」といった側面を強調し、それが西洋の「ノーブレス・オブリージュ」(身分にともなう義務)にも通じる普遍的な精神であることを論じました。この書は瞬く間にドイツ語やフランス語など各国語に翻訳され、アメリカ大統領セオドア・ルーズベルトが感銘を受け、自らの子どもや友人・知人に読むことを勧めたという逸話も残されています。

現代においても、『武士道』は単なる歴史書に留まらず、ビジネス書や自己啓発書としても読み継がれています。例えば、出版社は多岐にわたりますが、PHP研究所から出版されている『武士道』(新渡戸稲造 著、岬龍一郎 翻訳)は、現代語訳がなされており、その精神を現代社会にどう活かすかを考える上で示唆に富んでいます。この一冊は、不確実性の高まる現代において、私たちがいかに生きるべきか、いかに他者と向き合うべきかといった問いに対する道しるべを与えてくれます。

教育者としての情熱:未来を担う若者たちへの薫陶

新渡戸稲造は、その生涯を通じて教育に情熱を注ぎました。彼の教育者としての足跡は、日本の近代教育史において重要な意味を持ちます。

札幌農学校から女子教育の最前線へ

1877年(明治10年)、15歳で札幌農学校(現北海道大学)に二期生として入学した新渡戸は、そこでキリスト教に出会い、大きな影響を受けます。同級生には、後に思想家として名を馳せる内村鑑三がいました。札幌農学校卒業後は、アメリカ、ドイツへの私費留学を経て、再び札幌農学校の教授として教壇に立ちます。

特筆すべきは、新渡戸が恵まれない境遇の子どもたちのために私財を投じて設立した遠友夜学校です。1894年(明治27年)に開校したこの学校では、札幌農学校の教員や学生が教師を務め、半世紀にわたって無償で教育を提供し続けました。

その後、京都帝国大学法科大学教授、東京帝国大学法科大学教授を兼任し、さらには第一高等学校校長(1906年~1913年)を務め、同校の学風に大きな変革をもたらしました。彼の愛読書であるトーマス・カーライルの『衣服哲学』を学生に薦めるなど、単なる知識の伝達に留まらない人格教育を重視しました。晩年には、東京女子大学の初代学長(1918年~1928年)に就任し、女性の教育とその社会的地位向上に尽力しました。これは、『武士道』の中で「女性の教育とその地位」という章を設けるほど、彼が女性教育に強い関心を持っていたことの表れでもあります。

新渡戸の教育哲学は、単に知識を詰め込むことではなく、自ら考え、行動する「コモンセンス(常識)」を育むことにありました。彼の教えを受けた多くの青年たちが、日本の近代化に貢献する人材として育っていきました。

📺️TVドラマ・映画での描写

新渡戸稲造の生涯は、そのドラマティックな生き方から、複数の作品で描かれています。

NHK大河ドラマ「いだてん〜東京オリムピック噺〜」(2019年放送):中村育二さんが新渡戸稲造役を演じ、国際連盟事務次長としての活躍や、激動の時代における葛藤が描かれました。

他にも、彼をモデルとした人物や、彼の思想に影響を受けた登場人物が描かれる作品も存在し、日本の近代史を描く上で欠かせない存在として、その功績が多岐にわたって言及されています。

国際平和への貢献:太平洋の架け橋としての使命

新渡戸稲造は、その国際的視野と卓越した語学力、そして高潔な人格をもって、日本の立場を世界に伝え、国際平和のために尽力しました。

国際連盟事務次長としての「新渡戸裁定」

第一次世界大戦後の混乱を収拾するため、1920年(大正9年)に創設された国際連盟。その初代事務次長の一人に、新渡戸稲造が選出されました。これは、彼の国際的な名声と、思想家としての深遠な識見が高く評価された結果と言えるでしょう。

彼は国際連盟において、スウェーデンとフィンランドの間の領土問題であるオーランド諸島帰属問題の解決に尽力しました。この問題解決において、彼は「新渡戸裁定」と呼ばれる、関係者全員が完全に満足するわけではないが、根本的な問題解決を導くという画期的な手法を採り、円満な解決へと導きました。これは、利害が複雑に絡み合う国際社会において、いかにして紛争を回避し、平和を構築するかという彼の哲学が具現化された瞬間でした。

また、新渡戸は国際連盟の規約に人種的差別撤廃提案を行い、過半数の支持を得るも、当時のアメリカ大統領ウィルソンの意向により否決されるという苦渋も経験しました。しかし、この提案自体が、彼がいかに人種や文化の壁を超えた普遍的な人権を重視していたかを示しています。

晩年の苦悩と太平洋問題調査会での活躍

国際連盟事務次長を退任後も、新渡戸は太平洋問題調査会の日本側理事長を務めるなど、国際的な舞台で活躍しました。特に晩年は、日中関係や日米関係の悪化を憂慮し、反日感情を緩和するためにアメリカに渡り、日本の立場を訴える講演を精力的に行いました。

しかし、満州事変や第一次上海事変など、日本の軍事行動が活発化する中で、彼の訴えは理解を得られず、失意のうちに帰国します。そして、日本が国際連盟を脱退した1933年(昭和8年)、カナダのバンフで開かれた太平洋問題調査会会議に日本代表団団長として出席。その会議終了後、彼は病に倒れ、カナダのビクトリアで71歳(満71歳)の生涯を閉じました。

新渡戸稲造の人生は、まさに「太平洋の橋」となることを目指し、その理想のために奔走した軌跡でした。彼の晩年の苦悩は、国際社会における日本の孤立を誰よりも深く憂いていた証拠であり、現代に生きる私たちに、国際協調の重要性を改めて問いかけるものです。

📍新渡戸稲造ゆかりの地:彼の足跡をたどる旅

新渡戸稲造の生涯は、故郷の岩手から札幌、東京、そして世界へと広がっています。彼の足跡をたどることで、その思想と人生の深さに触れることができます。

岩手県盛岡市:生誕の地と記念碑

新渡戸稲造は1862年(文久2年)9月1日、盛岡藩士・新渡戸十次郎の三男として、現在の岩手県盛岡市鷹匠小路(現:盛岡市岩手公園近く)に生まれました。

新渡戸稲造生誕地 新渡戸緑地(岩手県盛岡市):新渡戸稲造が生まれた場所には、彼の功績を称える緑地が整備され、訪れる人々に彼の生涯を伝えています。

新渡戸稲造生誕の地 銅像(岩手県盛岡市下ノ橋町):没後50年を記念して建立されたこの銅像は、彫刻家・朝倉文夫の作品です。

新渡戸稲造胸像(岩手県盛岡市与の字橋):盛岡市役所の裏手、中津川沿いに立つこの胸像は、高田博厚の作品です。この胸像がある通りを含む中津川右岸沿いの道路は、盛岡市と姉妹都市であるカナダ・ビクトリア市との提携10周年を記念して「ビクトリアロード」と名付けられています。

郷土の偉人を伝える記念館

新渡戸稲造の思想と功績は、故郷だけでなく、彼が活躍した各地の記念館で学ぶことができます。

盛岡市先人記念館(岩手県盛岡市):盛岡出身の優れた先人たちを紹介する施設で、新渡戸稲造に関する展示も充実しています。

十和田市立新渡戸記念館(青森県十和田市):新渡戸家が旧南部藩の家臣であったことから、十和田市にも新渡戸稲造にゆかりの深い記念館があります。

花巻新渡戸記念館(岩手県花巻市):花巻市にも新渡戸稲造の功績を伝える記念館があり、多角的に彼の生涯を知ることができます。

国際的な足跡:カナダ・ビクトリア市と日本庭園

新渡戸稲造がその生涯を閉じたカナダ・ビクトリア市には、彼の国際的な功績を記念する場所が数多く残されています。

新渡戸稲造終焉の地 記念碑(カナダ・ビクトリア市 ロイヤル・ジュビリー病院):彼が最期を迎えた病院には、記念碑が建立されています。

新渡戸ガーデン(カナダ・ビクトリア市 ロイヤル・ジュビリー病院):新病棟の中庭は「新渡戸ガーデン」と名付けられ、彼の功績を称えています。

「われ太平洋の橋とならん」記念碑(カナダ・ビクトリア市):フアンデフーカ海峡を見渡す景勝地に、彼の有名な言葉を刻んだ記念碑が立っています。

新渡戸稲造紀念日本庭園(カナダ・バンクーバー ブリティッシュコロンビア大学構内):バンクーバーの名門大学内には、彼の名を冠した美しい日本庭園があり、日本とカナダの友好の象徴となっています。

東京・神奈川のゆかりの地

新渡戸稲造墓所(東京都府中市 多磨霊園):多磨霊園には新渡戸稲造の墓所があり、多くの人々が訪れてその功績を偲んでいます。

聖路加看護大学鎌倉セミナーハウス「アリスの家」(神奈川県鎌倉市稲村ケ崎):新渡戸夫妻の別荘跡地で、かつて国際交流の拠点でもありました。

💬新渡戸稲造の遺産:現代社会への示唆

新渡戸稲造の生涯と功績は、単なる歴史上の偉人の物語に留まりません。彼の思想、行動、そして「太平洋の橋」とならんとした志は、現代社会に生きる私たちに多くの示唆を与えています。

多様な価値観を理解する「コモンセンス」

彼は「コモンセンス(常識)」の重要性を繰り返し説きました。これは、単なる一般的な知識ではなく、異なる文化や価値観を理解し、尊重する姿勢を意味します。グローバル化が進む現代において、多様な人々との共生を考える上で、この「コモンセンス」はますます重要性を増しています。彼が『武士道』で異文化理解を促したように、私たちは固定観念にとらわれず、相手の背景にある思想や文化を深く探求する努力が求められます。

困難に立ち向かう「自己責任」と「他者への配慮」

新渡戸は、武士道に見られる「自己責任」と「他者への配慮」を現代社会においても重要な倫理として提示しました。個人の行動が社会全体に影響を与える現代において、私たち一人ひとりが自らの責任を自覚し、他者への影響を考慮しながら行動することの重要性は、言うまでもありません。彼の国際連盟での活躍や、晩年の平和への尽力は、まさにこの精神を体現したものでした。

逆境を乗り越える力

若くして母を亡くし、眼病や鬱病に苦しむなど、新渡戸の人生は決して平坦ではありませんでした。しかし、彼はその逆境を乗り越え、自己を磨き、常に学び続けました。そして、病気療養中に『武士道』を著すなど、逆境を創造の糧とする強靭な精神力を持っていました。現代社会においても、予期せぬ困難に直面することは少なくありません。新渡戸の生き方は、そのような状況でも諦めずに前向きに進む勇気を私たちに与えてくれます。

郷土への誇りと世界への貢献

岩手県盛岡市に生まれ、郷土の発展にも尽力した新渡戸稲造。彼は、自らのルーツである郷土への深い愛と誇りを持ちながらも、その視野を世界へと広げ、国際社会に貢献しました。これは、地域に根ざしながらも、グローバルな視点を持つことの重要性を示唆しています。私たちは、自らの属するコミュニティを大切にしつつも、地球規模の課題に目を向け、世界の一員として何ができるかを考える必要があります。

新渡戸稲造の人生は、まさに「太平洋の橋」となることを目指し、その理想のために奔走した軌跡でした。彼の言葉や思想は、激動の時代を乗り越え、現代に生きる私たちに、国際協調の重要性、異文化理解の必要性、そして人間としての普遍的な倫理を問いかけ続けています。彼の残した偉大な遺産を学び、私たち自身が現代の「太平洋の橋」となるべく、日々の生活の中で何を実践できるのか、深く考えるきっかけを与えてくれるでしょう。