明治維新の「父」たち

明治維新の「父」たち

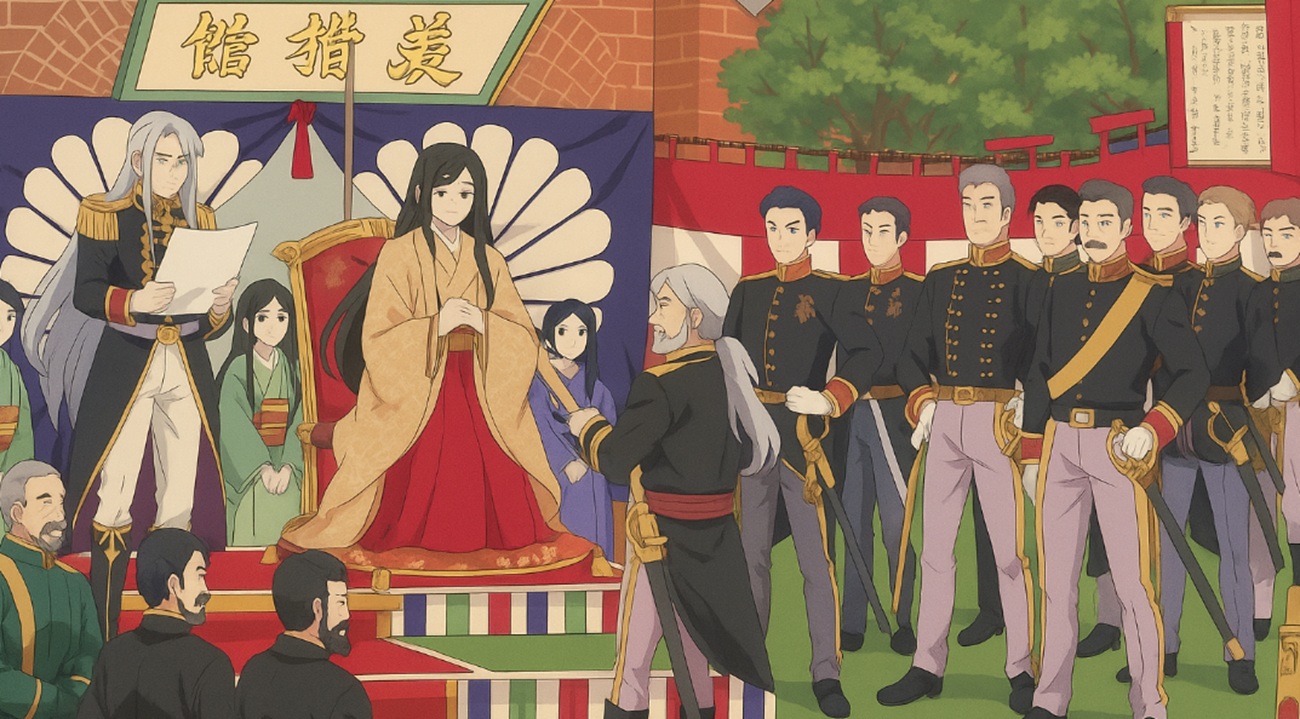

近代国家形成という激動の時代に、各分野において先駆的な役割を果たし、「父」との称号を得た偉人たちがいます。彼らが「父」と呼ばれる理由は、その功績だけではありません。本連載では、「父」と称された偉人の足跡をたどりながら、「父」という言葉が持つ意味を考えていきます。

明治維新の父――吉田松陰と島津斉彬

明治維新の立役者といえば、長州藩と薩摩藩の人々であることに異論はないでしょう。両藩には、藩を倒幕や維新へと導く思想的・精神的支柱となる人物がいました。彼らが改革への道を示し、その後、次世代のリーダーたちが指導的役割を担うことで、倒幕・維新の道が開かれていきます。そこに至るまでには、多くの同志たちが志半ばで命を落としましたが、最終的に長州と薩摩が手を結び(薩長同盟)、倒幕と維新の実現に至りました。

改革の道筋を示した精神的支柱として「維新の父」と呼ばれるのが、長州藩の吉田松陰(1830~1859)と薩摩藩の島津斉彬(1809~1858)です。立場こそ異なりますが、二人には共通点があります。それは、時代を先取りするほどの開明的な思想を持っていたことです。「真の攘夷」の本質をいち早く見抜き、具体的な行動に移した彼らの薫陶を受けて、多くの教え子たちが明治維新の中核を担うようになります。

松陰と斉彬が志士たちに与えた思想的・精神的影響は、幕末史における奇跡といっても過言ではありません。ここでは彼らの具体的な業績紹介は省略しますが、その薫陶を受けた明治新政府の重鎮たちの一部を挙げておきます。

西郷隆盛、大久保利通、木戸孝允、伊藤博文、山県有朋をはじめ、薩摩藩出身では寺島宗則、五代友厚、前田正名、町田久成、村橋久成、長州藩出身では品川弥二郎、高杉晋作、山田顕義、天野清三郎(後の渡辺蒿蔵)など、錚々たる顔ぶれがそろいます。彼らは維新前後にそれぞれの分野で「父」と称され、日本の近代化に大きく貢献していきます。これが、吉田松陰と島津斉彬が「維新の父」と呼ばれるゆえんです。

五人の「明治国家建国の父」たち

「維新の父」の薫陶を受けた幕末・維新のリーダーたちが、明治国家の建設に深く関与し、「明治国家建国の父」と称されることになります。その筆頭が「維新の三傑」と呼ばれる西郷隆盛(1827~1877)、大久保利通(1830~1878)、木戸孝允(1833~1877)の三人です。

彼らは幕末の混乱の中で頭角を現し、旧体制から政権を奪って新国家の建設を主導しました。その功績は誰もが認めるところです。

明治維新以降、多くの歴史家や識者が「維新の三傑」について語ってきましたが、彼らと同時代を生きた「日本近代資本主義の父」渋沢栄一は、次のように評しています。

「西郷隆盛公は、達識の偉い方で、器ならざる人に相違ない……すこぶる親切な同情心の深い、一見しておなつかしく思われた御人であった……賢愚を超越した将に将たる君子の趣があった。余は大久保侯の日常を見るごとに、器ならずとは侯のごとき人をいうものであろうと、感嘆の情を禁じえなかった……全く底の知れない人であった。木戸孝允侯は、大久保・西郷両侯よりも文学の趣味深く、かつすべて考えたり行ったりすることが組織的であった」

この渋沢の言葉から、三人が「情の西郷」「意の大久保」「知の木戸」と称され、それぞれの個性と役割が調和し、明治国家の礎を築いたことがよくわかります。

「維新の三傑」は、明治10年前後に相次いで世を去ります。木戸は病で亡くなり、西郷と大久保は悲劇的な最期を迎えたのは周知の通りです。

大久保利通(1830~1878)

明治政府の中心にいた西郷と大久保は、1873年(明治6)の征韓論政変をきっかけに袂を分かちます。その後の二人の歩みは、それぞれが異なる「父なる称号」を得たことにもつながっていきます。

西郷は政府を離れて鹿児島に戻り、不満を抱えた旧士族とともに西南戦争に突入、戦死します。地元鹿児島では今なお絶大な人気を誇り、「鹿児島の父」と称されます。一方、大久保は政府にとどまり、殖産興業政策に尽力するとともに、立憲体制の構築をめざして日本の近代化に邁進します。このことから彼は「明治政府の父」と称されているのです。

第二世代が実現した安定した国家統治

「維新の三傑」亡き後、伊藤博文(1841~1909)と山県有朋(1838~1922)が明治国家を引き継ぎ、「明治国家建国の父(第二世代)」としての役割を果たしていきます。

人物としての華は三傑に及ばないかもしれませんが、現実主義的手腕で安定的な国家運営を行った点で、政治的評価は高いといえます。伊藤は議会政治、内閣制度、憲法の制定を、山県は近代的陸軍の整備を推し進め、それぞれが「父」と呼ばれるにふさわしい足跡を残しました。

伊藤博文(1841~1909)

長州藩出身の伊藤は、吉田松陰の松下村塾で学び、高杉晋作の影響を受け、のちに木戸と行動をともにしました。松陰は伊藤を「周旋家になりそうな人物」、木戸は「剛凌強直」と評し、政治家としての資質を早くから見抜いていたのです。

伊藤は、憲法の制定をはじめ、議院法、皇室典範、内閣制度や官僚制の構築、政友会の創設など、近代日本の政治制度の基礎を築きました。「憲法制定の父」「議会政治の父」「政党内閣の父」などの称号がありますが、初代内閣総理大臣として制度を確立したことから、「内閣の父」が最もふさわしいでしょう。

憲法制定という業績は戦後の評価には影を落としましたが、近代国家としての礎を築いたことは間違いなく、その功績はもっと評価されるべきです。

山県有朋(1838~1922)

山県は幕末に長州藩の奇兵隊に参加し、明治新政府では軍政の中枢を担います。1869年に渡欧して軍事制度を学び、帰国後に徴兵令を実施。参謀本部や軍人勅諭の制定などにより、近代陸軍の基盤を築き「国軍の父」と称されました。

1890年には陸軍大将に昇進、日清・日露戦争で指導的役割を果たし、内閣を二度組閣するなど、伊藤と並ぶ国家指導者として活躍します。

若き建国者たち

明治元年(1868年)当時、彼らの年齢は西郷42歳、大久保39歳、木戸36歳、伊藤28歳、山県31歳でした。明治国家建設がいかに若き力に支えられていたかがわかります。

坂本龍馬の二つの称号

最後に、幕末期に異彩を放ち、国民的な人気を誇る坂本龍馬(1836~1867)について触れておきましょう。

土佐を脱藩し海援隊を組織、薩長同盟を成立させ、世界を視野に奔走した龍馬の行動力は、多くの人に理想の生き方として受け止められています。

司馬遼太郎の小説『竜馬がゆく』には、大政奉還後に新政府の官制案を西郷に見せ、名前がないことを問われた際の龍馬のセリフが描かれています。

「世界の海援隊でもやりましょうかな」。この一言に、彼の「父なる称号」がにじみます。

海援隊の後進として九十九商会、三菱商会、郵便汽船三菱会社、三菱商事と発展していく流れの起点として、龍馬は「総合商社の父」とも評価されます。

また、彼の提唱した「船中八策」は、大政奉還や五箇条の御誓文につながる政策案であり、「議会の父」としての評価もあります。

「明治維新の父」たちの墓所

- 島津斉彬(玉龍山福昌寺跡・鹿児島市)

- 吉田松陰(山口県萩市/松陰神社・東京都世田谷区)

- 西郷隆盛(南洲墓地・鹿児島市)

- 大久保利通(青山霊園・東京都港区)

- 木戸孝允(京都霊山護國神社)

- 伊藤博文(伊藤博文公墓所・東京都品川区)

- 山県有朋(護国寺・東京都文京区)

- 坂本龍馬(京都霊山護國神社)