第15回 ルーズベルトの炉辺談話とABCD包囲網の圧力

15-1. 経済封鎖が意味したもの

「見えない宣戦布告」としての経済制裁

1941年(昭和16年)後半、太平洋戦争開戦へと向かう日本にとって、最も喫緊かつ深刻な問題は、アメリカによる経済制裁の強化でした。特に、石油の全面禁輸は、日本という国家の生命線を断ち切るに等しい措置であり、軍事行動はもちろん、国民生活にも壊滅的な影響を及ぼすものでした。当時の日本は石油の8割以上をアメリカからの輸入に依存しており、この経済封鎖は文字通り、日本を窒息させる「見えない宣戦布告」でした。

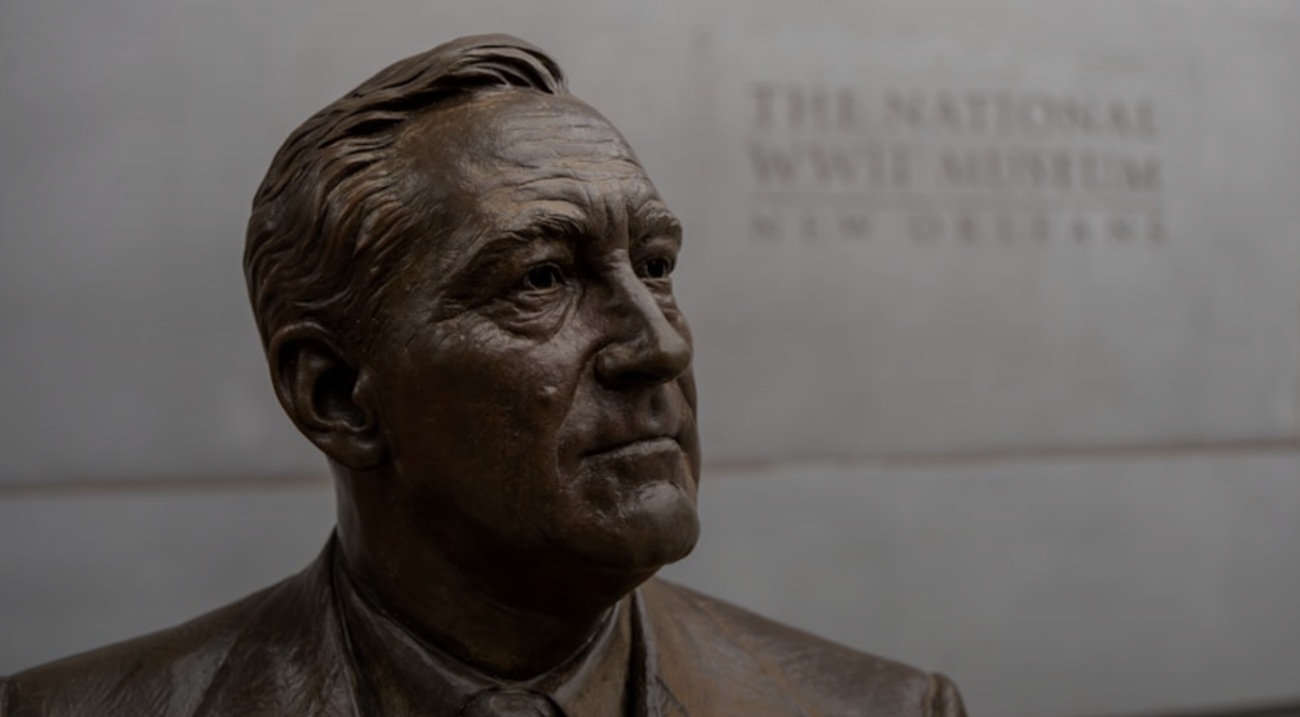

ルーズベルトの「炉辺談話」と対日強硬姿勢

フランクリン・ルーズベルト米大統領は、1940年12月29日に「炉辺談話」と呼ばれるラジオ演説で、アメリカの対外政策の方向性を明確に示しました 。彼は「今日、アメリカ文明は最大の危機にさらされている。われわれはデモクラシー諸国の偉大な兵器廠たらねばならない」と述べ、ナチス・ドイツと戦うイギリスを全面的に支援する意思を表明しました。この談話は、それまでの中立主義(モンロー主義)からの脱却を意味し、アメリカがヨーロッパの戦争に参戦する可能性を示唆するものでした。

このルーズベルトの演説は、日本にとって大きな衝撃でした。ドイツやイタリアと同盟を結んだ日本に対し、アメリカが民主主義国家の「兵器廠」として援助を強化するということは、次なるターゲットが日本になることを意味していました 。日本は、石油禁輸が来ることを痛烈に、そして心寒く思わせられたのです。ルーズベルトのこの談話は、単なる口先介入ではなく、その後の具体的な経済措置へと繋がっていく布石でした。

「ABCD包囲網」の完成と日本の孤立

1941年7月の南部仏印進駐をきっかけに、アメリカは日本の在米資産を凍結。そして、8月1日にはついに石油の対日輸出を全面禁止します。これにイギリス、オランダ、そして中国が同調し、ここに「ABCD包囲網」(アメリカ、イギリス、中国、オランダ)が完成しました。

この経済封鎖は、日本を国際社会から完全に孤立させるものでした。石油、屑鉄、ゴムといった日本の工業生産と軍事行動に不可欠な資源の供給が完全に途絶え、日本は「生きるか死ぬか」の極限状態に追い込まれます。当時、木戸幸一内大臣は、日本の石油備蓄が「海軍は二年量としても戦争をすれば一年半しか無い」「陸軍は一年くらい」しかもたないと記録しています 。これは、長期戦はもちろん、短期決戦ですら日本の存続が危ういことを示していました。

経済制裁の「意図」と「宣戦布告なき戦争」

アメリカによる経済制裁は、単なる貿易制限ではありませんでした。それは、日本の膨張主義を武力を使わずに抑え込み、中国からの撤退と三国同盟からの離脱を強制するための、明確な戦略的意図を持った「宣戦布告なき戦争」でした。アメリカは、日本の暗号を解読し、日本の外交戦略や資源の脆弱性を正確に把握していたため、最も効果的な方法で日本を締め上げることができたのです。

1928年のケロッグ=ブリアン条約では、侵略戦争が禁止される一方で、自衛戦争は合法とされていました。アメリカのケロッグ国務長官自身も、「重要な経済的打撃を与える政策も、侵略にあたる可能性がある」と議会で答弁しています。この視点に立てば、日本から見たアメリカの経済制裁は、まさに自国の生存を脅かす「経済的侵略」であり、それに対抗する行動は「自衛」であるという認識が、日本の指導層と国民の間に強く共有されることになります。

「ジリ貧」回避の決断と世論の焦燥

日本の指導者層は、石油の枯渇という「死のタイムリミット」に直面し、このままでは国が「ジリ貧」になり、抵抗する力すら失ってしまうという焦燥感に囚われていました。永野修身軍令部総長が天皇に「物がなくなり、逐次貧しくなるので、どうせいかぬなら早いほうがよいと思います」と語ったのは、その典型です 。

国民の間でも、マスメディアを通じて「ABCD包囲網」の言葉が広まり、「米英討つべし」という声も聞かれるようになりました。経済的な窮状と国際的孤立という現実に直面し、国民は「このままではいつまでもだらだらと苦境が続く。一気に状況を打開するしかない」という、どちらかといえば好戦的な空気へと傾いていきました。しかし、これは積極的に戦争を望んだというよりは、追い詰められた末の「やむを得ない決意」へと向かう心理状態でした。

歴史の教訓:経済と安全保障の繋がり

ルーズベルトの炉辺談話とそれに続くABCD包囲網の完成は、経済が単なる「富の追求」ではなく、国家の安全保障と生存そのものに直結する「武器」となることを痛感させた出来事でした。アメリカは、武力衝突を避けながらも、経済的手段によって相手を屈服させるという「総力戦」の新たな形を日本に突きつけたのです。

この時期の日本は、国際情勢の複雑さを読み解く情報分析力、そして自国の国力や資源の限界を冷静に見極める客観性を欠いていました。そして、経済封鎖という圧力が、日本の指導層と国民を「戦争以外に道はない」という結論へと追い込んでいったのです。

この歴史の局面は、私たちに、経済と安全保障がいかに密接に結びついているか、そして、国際社会における「見えない戦争」の脅威を常に意識することの重要性を教えてくれます。過去の教訓を学び、現代の複雑な国際情勢を多角的な視点から理解することこそが、未来へと繋がる道となるでしょう。

15-2. 日本の生存権は本当に脅かされていたのか?

経済制裁は「宣戦布告なき戦争」だった

太平洋戦争開戦の直前、アメリカによる石油の全面禁輸を含む経済制裁は、日本に壊滅的な打撃を与えました。このABCD包囲網と呼ばれる経済封鎖は、日本を「戦うか、滅びるか」という究極の選択に追い込みました。当時の日本が石油の大部分をアメリカからの輸入に依存していたことを考えると、この措置はまさに国家の生命線を断ち切るに等しいものであり、単なる経済的圧力ではなく、「宣戦布告なき戦争」と呼ぶにふさわしいものでした。

では、この経済封鎖は、本当に日本の生存権を脅かすものだったのでしょうか。あるいは、日本が自ら過剰に反応し、戦争を選んだに過ぎなかったのでしょうか。

資源なき日本の現実と「生存権」

日本は、国土が狭く、天然資源に乏しい国です。特に石油、鉄、ゴムといった近代国家の維持に不可欠な戦略物資の多くを海外からの輸入に頼っていました。1929年の世界恐慌以降、各国がブロック経済へと移行し、排他的な経済圏を形成する中で、日本は「入る場所のない世界」に置かれ、輸出市場も資源供給源も次々と閉ざされていきました。

このような状況で、アメリカが石油や屑鉄の禁輸措置を発動したことは、日本の工業生産はもちろん、軍事行動にも深刻な影響を与えました。当時の木戸幸一内大臣の記録にも、「海軍は二年分の備蓄があっても、戦争が始まれば一年半しかもたない」「陸軍は一年で限界」と、石油不足の切迫した現実が記されています。つまり、この経済封鎖は、単なる経済的困難ではなく、国家として存続していくための「生存権」そのものを脅かすものとして、日本の指導層に認識されたのです。

国際法と「経済的侵略」の概念

当時の国際法、特に1928年に締結されたケロッグ=ブリアン条約では、侵略戦争は禁止されていましたが、自衛戦争は合法とされていました。この条約の起草者の一人であるアメリカのケロッグ国務長官自身が、「重要な経済的打撃を与える政策も、侵略にあたる可能性がある」と議会で答弁していたことは注目に値します。

この解釈に立てば、日本から見たアメリカの経済制裁は、武力を用いない形での「経済的侵略」であり、それに対抗する日本の行動は「自衛」であるという論理が成り立ちます。もちろん、この主張は戦後の歴史観においては「日本の侵略を正当化する言い訳」として批判されてきましたが、当時の日本の指導者たちにとっては、自国の行動を正当化する重要な根拠でした。

「ジリ貧」回避と「戦機」の論理

経済封鎖によって「ジリ貧」状態に追い込まれた日本は、このまま座して滅びるか、それとも武力によって活路を開くかという究極の選択を迫られました。永野修身軍令部総長が天皇に「物がなくなり、逐次貧しくなるので、どうせいかぬなら早いほうがよいと思います」と語ったように、日本の指導層には「どうせ戦うなら、国力が完全に枯渇する前に、有利な戦機を捉えるべきだ」という焦燥感が蔓延していました。

山本五十六連合艦隊司令長官もまた、アメリカの圧倒的な生産力を熟知し、長期戦の困難さを認識しながらも、「戦機は後には来ない」として真珠湾攻撃作戦を立案しました。彼にとっての真珠湾攻撃は、勝利を目指すというよりは、「早く戦争を終わらせるための攻撃」であり、日本の生存を賭けた「窮鼠猫を噛む」戦略でした。

外交努力の限界と「ハル・ノート」の衝撃

日本は開戦直前まで、アメリカとの外交交渉を継続しようと試みました。野村吉三郎大使による懸命な努力も続けられましたが、アメリカの態度は一貫して強硬でした。特に1941年11月26日に提示された「ハル・ノート」は、日本の中国からの完全撤兵や三国同盟からの離脱など、日本のそれまでの努力を全て否定する内容であり、これを「日本の存立を脅かす最後通牒」と受け取った日本の指導層は、外交的解決の可能性が完全に閉ざされたと判断しました。

アメリカは日本の暗号を解読しており、日本の外交戦略や軍事計画を全て把握していました。ルーズベルト大統領は、ハル・ノート提示の時点で日本の開戦の意図を正確に読み取っており、この強硬な要求は、日本を戦争へと追い込むための意図的なものであった可能性も指摘されています。

「生存権」という大義と国際社会のダブルスタンダード

「日本の生存権は本当に脅かされていたのか?」という問いに答えるためには、当時の国際社会の状況を考慮する必要があります。世界恐慌後のブロック経済は、資源を持たず、輸出に頼る日本にとって、文字通り「生きる場所」を奪うものでした。欧米列強が広大な植民地を擁し、自国の経済圏を確保していた一方で、日本は経済的生命線を断たれ、その活路を中国大陸や東南アジアに求めざるを得ませんでした。

この状況下で、日本の行動を一方的に「侵略」と断罪し、自らの植民地支配を棚上げする欧米列強の姿勢は、日本にとって「ダブルスタンダード」と映りました。日本の指導者たちは、このような国際社会の「偽善」に対し、日本の生存権を守るためには、もはや武力に訴えるしかないという結論に至ったのです。

歴史の教訓:客観的視点の重要性

日本の生存権が本当に脅かされていたのかどうかという問いは、単純なイエス/ノーで答えられるものではありません。当時の国際情勢、日本の資源的脆弱性、欧米列強の排他的な態度、そして日本の指導層の判断、これらすべてが複雑に絡み合って、日本は戦争という道を選択せざるを得ない状況へと追い込まれていきました。

この歴史の局面は、私たちに、国際政治においては、各国の主張の背後にある「国益」と「生存戦略」を冷静に見極めることの重要性を教えてくれます。また、自国の行動を客観的に捉え、他国からの批判に真摯に耳を傾けること、そして同時に、自らの正当性を国際社会に粘り強く発信し続けることの重要性を示唆しています。日本の生存権が脅かされていたという当時の認識は、その後の歴史の流れを決定づけた重要な要因として、記憶されるべきでしょう。

(C)【歴史キング】

関連する書籍のご紹介

昭和史 1926-1945 / 半藤 一利 (著)

(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

授業形式の語り下ろしで「わかりやすい通史」として絶賛を博し、毎日出版文化賞特別賞を受賞したシリーズ、待望のライブラリー版。過ちを繰り返さない日本へ、今こそ読み直す一べき1冊。

巻末に講演録『ノモンハン事件から学ぶもの』(28ページ)を増補。

昭和史戦後篇 / 半藤 一利 (著)

(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

焼跡からの復興、講和条約、高度経済成長、そしてバブル崩壊の予兆を詳細に辿る、「昭和史」シリーズ完結篇。現代日本のルーツを知り、世界の中の日本の未来を考えるために必読の1冊。

巻末に講演録『昭和天皇・マッカーサー会談秘話』(39ページ)を増補。