岡山県の偉人:山田方谷 — 財政破綻寸前の藩を救った「備中聖人」の経営哲学

岡山県

「世に小人無し。一切、衆生、みな愛すべし」

この言葉は、幕末の備中松山藩を財政破綻から救い、「備中聖人」「生き神様」と称された山田方谷(やまだ ほうこく)の深い人間愛と、その経営哲学の根底にある「至誠惻怛(しせいそくだつ)」(真心と慈愛)の精神を表しています。

備中国阿賀郡西方村(現在の岡山県高梁市中井町西方)に生まれた彼は、儒学、特に陽明学の教えを基盤に、藩の財政再建、産業振興、そして人材育成を断行しました。その思想と手法は、現代の企業経営や財政問題にも通じる普遍的な教訓を残しており、なぜこの偉人の名がもっと知られるべきなのか、その理由を探ります。

神童と呼ばれた幼少期から、学問の道へ

山田方谷は、1805年(文化2年)に備中松山藩領の西方村で、かつて武士であったが没落し、菜種油製造・販売を家業とする農商の長男として生まれました。幼い頃からその才能は際立ち、「神童」と呼ばれ、3歳で漢字を覚えたという逸話も残っています。

5歳で藩儒・丸川松隠(まるかわ しょういん)の塾に入門し、朱子学を学びます。一度は家業を継ぐために学問を中断しますが、その才を惜しむ丸川松隠や親族の尽力、そして何よりも自身の学問への強い志により、再び学業に専念できる環境を得ます。20歳で藩主・板倉勝職(かつつね)にその才を認められ、士分に取り立てられ、藩校「有終館(ゆうしゅうかん)」の筆頭教授に任命されるという、異例の出世を遂げました。

29歳になると、方谷は江戸へ遊学し、儒学の大家・佐藤一斎(さとう いっさい)の塾に入門します。ここで彼は、同門の佐久間象山(さくま しょうざん/ぞうざん)としばしば激論を戦わせたことで知られています。この江戸での遊学中に、彼は陽明学と運命的な出会いを果たし、その思想を深く学びました。朱子学と陽明学、二つの学問体系の長短を深く理解した方谷は、特に陽明学が「己の心を信じて行動すること」を説くがゆえに、安易に教えるべきではないと考え、弟子たちにはまず朱子学を徹底的に学ぶよう諭したと言われています。

備中松山藩の財政改革:10万両の負債から10万両の蓄財へ

江戸での遊学を終えた方谷は、備中松山に戻り、藩校で教鞭を執る傍ら、私塾「牛麓舎(ぎゅうろくしゃ)」を開き、身分に関係なく多くの弟子を育てました。そして45歳になった1849年(嘉永2年)、備中松山藩主の座に就いた板倉勝静(いたくら かつきよ)に抜擢され、藩政改革に着手することになります。

当時の備中松山藩は、表向き5万石ながら実質2万石程度の収入しかなく、10万両(現在の貨幣価値で数百億円相当)もの巨額の借金を抱え、財政は破綻寸前の危機的状況にありました。方谷は当初、農民出身の身分を理由に固辞しますが、勝静の熱意に押され、財政の全権を任される「元締役(もとじめやく)」に就任しました。

方谷の経営哲学:「理財論」と「擬対策」

方谷の財政改革の根底には、二つの重要な思想がありました。

- 理財論:「義を明らかにして利を計らず」:目先の利益(利)を追うのではなく、綱紀や法令を整えるという「義」を明らかにすれば、自ずと真の利益が生まれると説きました。

- 擬対策:「公明正大な政治」:賄賂や武士の贅沢が財政を圧迫していると考え、為政者は清廉な政治を行い、民を大切にすることこそが政治の要諦であると主張しました。

この哲学に基づき、方谷は藩の財務状況をすべて公開するという大胆な策を打ち出し、自ら大坂の債権者たちのもとへ出向き、正直に藩の実情を語って10〜50年間の返済延期と利子の免除を認めさせました。

9つの具体策で藩を再生

方谷は、藩の財政を立て直すために、以下の9つの具体的な改革を断行しました。

- 借金返済期限の延期と利子免除: 債権者との誠実な交渉で返済条件を改善。

- 産業振興: 備中鍬、タバコ、茶、和紙、柚餅子などの特産品の生産を奨励し、専売制を導入。生産者に正当な利益を還元することで、生産意欲を高めました。

- 流通改革: 藩独自の廻船で商品を江戸へ直接輸送し、中間搾取を排除して収益を増大させました。

- 通貨改革: 価値が暴落していた藩札を額面通りに買い取り焼却。新たな藩札「永銭」を発行し、その信用を回復させました。

- 質素倹約の徹底: 藩主から領民まで倹約令を徹底し、賄賂や接待を禁止。方谷自身も家計を公開し、透明性を確保しました。

- 屯田制の導入: 下級武士を国境に配置し、警備と農地開拓に従事させることで、彼らの生活を安定させるとともに、恒常的な防衛体制を確立しました。これは後の明治政府の屯田兵制度の先駆けとも言えるでしょう。

- 教育の充実と人材登用: 武士だけでなく、農民や町民にも教育の機会を与え、優秀な人材は身分を問わず藩士に取り立てました。

- 公共事業の実施: 道路整備や農業用水の確保などのインフラ整備を進め、貧しい領民に現金収入の機会を提供しました。

- 軍の近代化: 若い藩士や農民から志願兵を募り、洋式の銃隊を編成するなど、軍制改革を進めました。この農兵の構想は、後の長州藩の奇兵隊にも影響を与えたと言われています。

- これらの改革は、既得権益者からの反発や暗殺計画の噂にさらされながらも、方谷は信念を曲げず推し進めました。藩主・板倉勝静の「方谷の言うことは私の言うことである」という絶対的な信頼に支えられ、わずか8年間で10万両の負債を完済し、さらに10万両の蓄財に成功。備中松山藩は実質2万石から20万石以上と評価されるまでに財力を回復させたのです。

幕政への関与と明治維新の決断

備中松山藩の財政改革を成功させた後も、方谷は藩政を担い続けました。藩主・板倉勝静が幕府の要職(寺社奉行、老中)に就任した際には、その政治顧問として幕政にも関与しました。井伊直弼による安政の大獄では、勝静に進言して志士たちへの寛大な処置を訴え、その結果、勝静は職を追われますが、後の桜田門外の変で井伊直弼が暗殺されると、勝静は老中として幕政に返り咲きます。

しかし、方谷は冷静に時勢を見極め、幕府には先がないと考えていました。大政奉還の際には、藩主・勝静に求められ、その上奏文の草案を起草したとされています(起草者については諸説あります)。

戊辰戦争と無血開城

鳥羽・伏見の戦いが勃発し、備中松山藩が朝敵とみなされた際、方谷は苦渋の決断を下します。「領民を戦火に巻き込むことは断じてならない」という信念のもと、藩主・勝静を隠居させ、新政府軍に降伏を申し入れ、備中松山城の無血開城を成し遂げました。

恩ある主君を罪人としてしまう悲しい決断でしたが、方谷にとっては「私事の恩」よりも「民を救うという公」を優先する、陽明学の精神に裏打ちされた行動でした。勝静はその後蟄居させられますが、後に罪を許され、方谷と再会した際には、方谷の処置を恨むどころか、藩を救ってくれたことへの感謝と慰労の言葉を贈ったと言われています。このエピソードは、二人の間に築かれていた強固な信頼関係を物語っています。

偉人中の偉人:教育者としての晩年と現代へのメッセージ

明治維新後、新政府の高官である岩倉具視や大久保利通、木戸孝允らから、度重なる政府への出仕要請があったにもかかわらず、方谷はすべてを固辞し、故郷での子弟教育に専念する道を選びました。彼が望んだのは、地位や名誉ではなく、郷土の発展と民の教育でした。

「方谷駅」に刻まれた偉人の名

方谷は、母の郷里である新見市大佐小阪部に移り住み、「小阪部塾」を開きました。ここでは、方谷の教えを求める数百名もの若者が全国各地から集まり、塾舎は6棟にまで増築されるほど盛況でした。また、彼は備前市の「閑谷学校(しずたにがっこう)」でも教鞭を執り、晩年を教育に捧げました。

方谷の没後、かつての長瀬塾の近くに鉄道の駅が開設されることになった際、住民たちの請願によって、この駅は「方谷駅」と名付けられました。これは、日本で初めて人名が由来となった駅であり、地域の人々から敬愛されていた証です。

現代社会にこそ響く「至誠惻怛」の精神

山田方谷の功績は、その経済的手腕や政治的決断力もさることながら、その根底にある「至誠惻怛」の精神、すなわち「真心と慈しみの心」にこそ真髄があります。彼は、民衆に教育を施し、仕事を与え、正当な収入が得られるようにすれば、自ずと経済は上手く回り、社会は発展していくことを体現しました。

「お金儲けが行きすぎたために起きた現象」とも評される現代社会において、経済がすべてではないこと、そして真の豊かさとは何かを、方谷の思想は私たちに問いかけています。

なぜ山田方谷は「もっと有名になるべき」なのか

司馬遼太郎が「山田方谷は素晴らしい。だが、小説にするには難しい人物だ」「山田方谷は偉すぎる」と評したように、その功績の偉大さに比して、山田方谷の全国的な知名度は決して高くありません。しかし、彼の成し遂げた藩政改革は、現代の企業経営や国家財政の立て直し、地域創生、そして人材育成といったあらゆる分野に応用できる普遍的な智慧に満ちています。

例えば、

- 財政再建: 巨額の負債を抱えた組織を立て直すための透明性確保、債権者との誠実な交渉、そして徹底した質素倹約と同時に、新たな財源を生み出す産業振興策。

- 組織改革: 既得権益者からの反発を乗り越え、トップダウンとボトムアップを組み合わせた改革の断行。

- 人材育成: 身分や経験に関わらず、優秀な人材を登用し、教育の機会を均等に与えることの重要性。

これらは、現代の日本が直面する多くの課題に対するヒントを与えてくれます。

「なぜ、こんなにも偉大な人物が、日本史の表舞台で大きく語られることが少ないのだろうか」──そう感じるのは私だけではないでしょう。彼の「至誠惻怛」の精神と、その実践は、混迷する時代に光を灯し、私たち日本人、そして世界中の人々に、真の豊かさと幸福な社会のあり方を示してくれるはずです。

もし大河ドラマで彼の生涯が描かれたなら、きっと多くの日本人が、この「備中聖人」の偉大さに気づき、その教えを現代社会に活かそうとすることでしょう。山田方谷は、まさに「もっと有名になって然るべき」偉人なのです。

(C)【歴史キング】

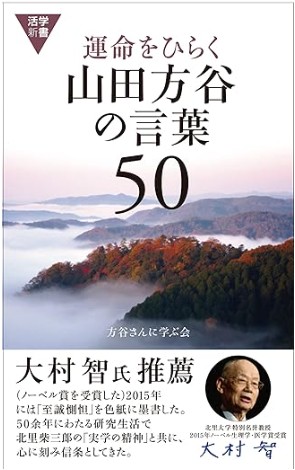

運命をひらく山田方谷の言葉50 / 方谷さんに学ぶ会 (著)

(活学新書) 新書 – 2017/6/27

◆ノーベル賞受賞者・大村智氏推薦◆ ノーベル賞受賞者・大村智氏が、かつて研究所の財政再建にあたり心掛けていた「至誠惻怛(しせいそくだつ)」という言葉。江戸時代に備中松山藩を再興した陽明学者・山田方谷の訓言です。

方谷は貧しい一農民から学問で身を立て、元締役兼吟味役として、10万両(現在で約600億円)にまで膨れあがっていた藩の負債を僅か七年で完済。さらに十万両もの蓄えを作り、見事に財政を立て直しました。

本書では、方谷の生涯を紹介するとともに、「それ善く天下の事を制する者は、事の外に立ちて、事の内に屈せず」「誠心より出ずれば、敢えて多言を用いず」など、五十の箴言を収録。

六代目直系子孫である野島透氏をはじめ、共著者らによる分かりやすい訳と解説が添えられています。

大村氏が「言葉の宝箱」と評する本書。生涯「知行合一」を旨としたその教えからは、大事を成す者の心得を学び取ることができるでしょう。