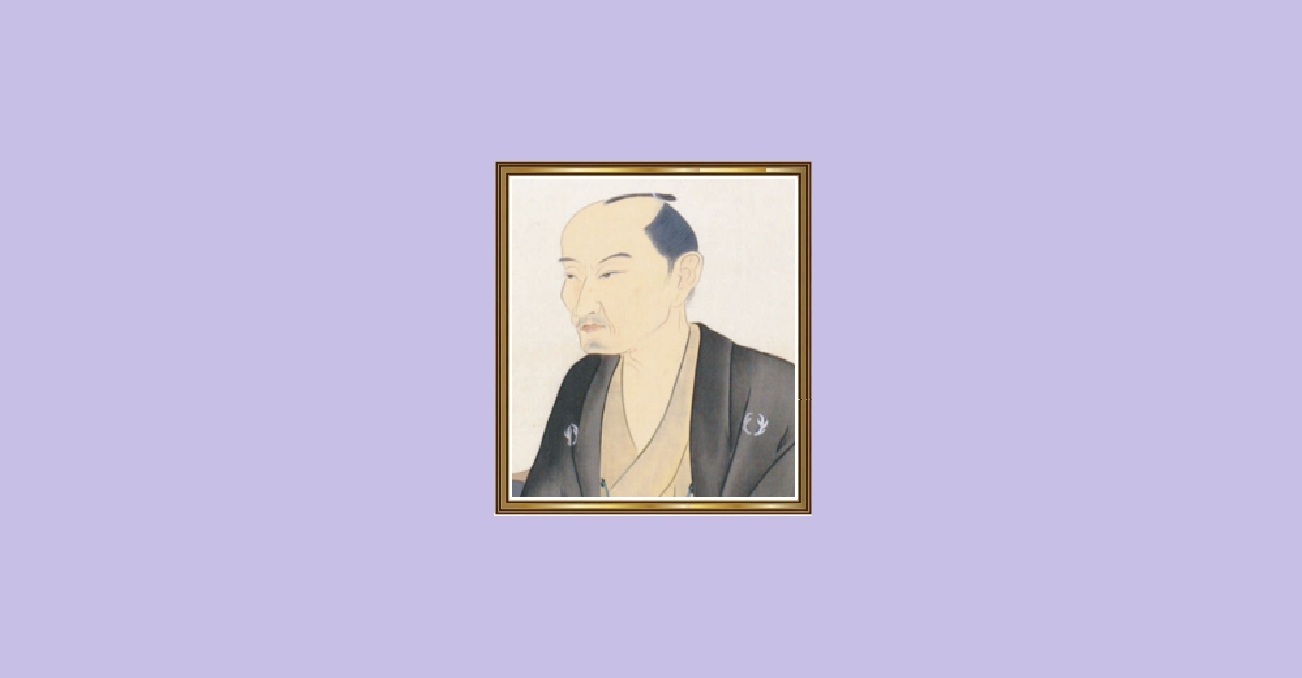

広島県の偉人:頼山陽 — 幕末の志士を動かした、情熱の歴史家

広島県

「顧みれば13年の年月は川の水の如く流れ去った。天地に始まりと終わりはないが、人生には生死がある。どうかして、いにしえの聖賢のように、永久に歴史に名を残したいものだ」

この詩は、わずか14歳にして、生涯をかけて成し遂げたいと願った、若き頼山陽(らい さんよう)の強い志です。大坂で生まれ、広島で育った彼は、江戸時代後期の歴史家、陽明学者、詩人として、多岐にわたる分野で活躍しました。特に、生涯をかけて著した歴史書『日本外史』は、幕末の尊王倒幕運動に燃える志士たちの精神的支柱となり、明治維新の大きな原動力となりました。その情熱的な生き方は、現代に生きる私たちにも、自らの使命を追求することの重要性を問いかけています。

波瀾の青年期から『日本外史』の誕生へ

頼山陽は1780年(安永9年)、大坂で私塾「青山社」を開いていた儒学者・頼春水(らい しゅんすい)の長男として生まれました。幼名は久太郎。父が広島藩の儒学者として登用されたため、幼くして広島へ移り住み、幼少期から詩文の才能を開花させました。

しかし、彼の青年期は波瀾に満ちていました。21歳になった1800年(寛政12年)、突如、広島藩を脱藩して京都へ出奔しようと企てます。脱藩は重罪であり、叔父に連れ戻された彼は、広島の自宅にある座敷牢に3年間も幽閉されることになりました。この幽閉生活は、彼に絶望ではなく、学問への没頭という思わぬ時間を与えました。彼は、この期間に後のライフワークとなる『日本外史』の草稿を書き上げたのです。

幽閉が解かれた後も、彼は安穏な生活を望まず、父の友人であった儒学者・菅茶山(かん ちゃざん)が開いた「廉塾」の塾頭となりますが、「三都(江戸・京都・大坂)で名を上げたい」という野心から、32歳の時に再び出奔し、京都で私塾を開きました。

幕末のバイブル『日本外史』

京都に居を構えた山陽は、執筆活動に専念します。そして、20数年間もの推敲を重ね、47歳になった1826年(文政9年)に、ついに代表作『日本外史』が完成しました。

『日本外史』は、平安時代の源平争乱から江戸幕府開闢までの武士の歴史を、簡明で情熱的な文章で綴ったものです。単なる歴史の記録ではなく、登場人物の心情に深く踏み込み、まるで司馬遼太郎の作品のように臨場感あふれるドラマティックな筆致で描かれていました。

この書は、没後に出版されると瞬く間に大ベストセラーとなり、特に幕末の志士たちに大きな影響を与えました。吉田松陰、坂本龍馬、西郷隆盛、近藤勇といった人々が『日本外史』を熟読し、武家政権の興亡を歴史の必然と捉えるその史観は、彼らの尊王倒幕の精神的支柱となりました。「頼山陽を知らずして尊皇攘夷を語るなかれ」と言われるほど、山陽は日本を動かした人物として、その名を歴史にとどめることになったのです。

多彩な才能と「孝養」の心

頼山陽の才能は、歴史書だけにとどまりませんでした。彼は詩、絵画、書といったさまざまな分野で優れた作品を残しています。

漢詩と水墨画の世界

山陽が残した数々の漢詩の中でも、特に有名なのが「鞭声粛々」のフレーズで知られる『川中島』の詩です。川中島の合戦を題材に、上杉謙信の雄々しい姿を描いたこの詩は、現代でも詩吟や剣舞で広く愛誦されています。また、九州旅行の際に天草洋の風景を詠んだ『天草洋に泊す(あまくさなだにはくす)』の詩も、その情景描写の美しさから傑作と評されています。

絵画においても、彼は優れた水墨画家であり、『耶馬溪図巻』などの作品を残しました。能書家としても名高く、彼の書は力強く、多くの人々に愛されました。

母への深い愛情:「孝養の滝」の逸話

奔放な生涯を送った山陽ですが、彼が深い愛情を注いでいたのが、苦労を共にした母・梅颸(ばいし)でした。山陽は、母を喜ばせるためにたびたび京都へ招き、神社仏閣巡りや花見、歌会など、様々な趣向を凝らしました。

特に、老いた母を駕籠に乗せ、自らはその傍らに付き添って歩いた旅の途中で詠んだ『送母路上短歌』や『侍輿歌(じよか)』には、母への深い孝心が溢れています。また、母を送る際に訪れた箕面の滝(大阪府箕面市)は、その逸話から「孝養の滝」と呼ばれるようになり、多くの人々が親孝行のシンボルとして訪れるようになりました。

酒を愛し、51歳頃からは結核を患いましたが、彼は最期まで筆を置くことなく、53歳でその生涯を閉じました。

頼山陽ゆかりの地:情熱の足跡を辿る旅

頼山陽の生涯は、彼の生まれ故郷である大坂から、青春時代を過ごした広島、そして文学と人脈を築き上げた京都へと繋がっています。彼の足跡をたどることで、その情熱的な人生に触れることができます。

広島市:歴史の原点と幽閉の地

- 頼山陽史跡資料館(広島市中区袋町):頼山陽が青年期を過ごし、脱藩企図の罪で幽閉された屋敷の跡地です。幽閉されていた「頼山陽居室」が復元されており、ここで『日本外史』の草稿が書かれたと言われています。

- 山陽文徳殿(広島市南区比治山):没後100年を記念して建設された施設で、彼の功績を偲ぶことができます。

京都市:思索と創作の拠点

- 山紫水明処(さんしすいめいしょ)(京都市上京区東三本木通):山陽が晩年を過ごし、多くの文人たちと交流した書斎の跡です。

- 頼山陽墓所(京都市東山区 長楽寺):山陽が埋葬された寺です。彼を慕う多くの友人や門弟たちの墓碑が周囲に立ち、彼がいかに愛されていたかを物語っています。

大坂(大阪市):生誕の地

- 頼山陽生誕地碑(大阪市西区江戸堀):大坂での生誕地を示す碑が建っています。

その他:全国に広がる足跡

- 頼惟清旧宅(広島県竹原市):父・頼春水の幼少期の家で、山陽も訪れて詩を残しています。

- 雨宮(あめみや)の渡し(長野県千曲市雨宮):川中島の戦いにまつわる史跡として、山陽の漢詩『川中島』の石碑が建てられています。

- 箕面の滝(大阪府箕面市):母との旅で訪れた場所であり、山陽が詠んだ漢詩の石碑が建立されています。

頼山陽の遺産:現代社会へのメッセージ

頼山陽の生涯は、私たちに「情熱を燃やし、自らの使命を貫くこと」の重要性を教えてくれます。彼は、脱藩という重罪を犯してまで、自らの学問を追求し、世に問うことをやめませんでした。

彼の著した『日本外史』が幕末の志士たちに大きな影響を与えたように、一つの思想や物語が、時代を動かす大きな力となることを、山陽の人生は証明しています。これは、現代社会を生きる私たちにとって、安易に流行を追うのではなく、自らの心に誠実に向き合い、唯一無二の価値を生み出すことの大切さを教えてくれています。

また、彼が示した母への深い孝養の心は、「公且つ誠なれば、則ち人心服す」(真心があれば、すべてのものが調和する)という彼の言葉通り、人間関係や社会の調和を築くための普遍的な智慧を示しています。

頼山陽の物語は、日本という国がどのように形作られてきたのか、そして、一つの情熱が時代をどう動かすことができるのかを、私たちに力強く語りかけています。彼の残した歴史書や詩は、私たちが自らの人生をどのように生きるべきか、深く考えるきっかけを与えてくれるでしょう。