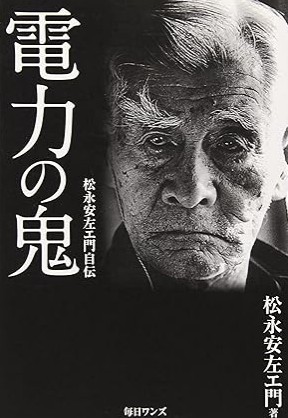

長崎県の偉人:松永安左エ門 — 日本の電力事業を築き上げた「電力の鬼」

長崎県

「事業の根本は『正直』と『正確』である」

この信念を掲げ、日本の電力業界に革命をもたらしたのが、長崎県壱岐島に生まれた松永安左エ門(まつなが やすざえもん)です。「電力の鬼」と呼ばれた彼は、明治から昭和にかけて、日本の電力事業の民営化と近代化を主導。強硬な姿勢で数々の改革を断行し、戦後日本の高度経済成長を支える礎を築きました。その生涯は、福澤諭吉から学んだ「自由競争」の精神と、権力に屈しない「反骨精神」、そして国家の未来を見据える「先見性」に貫かれていました。

波瀾万丈の人生、逆境を力に変えた男

松永安左エ門は、1875年(明治8年)、長崎県壱岐島の老舗商家に生まれました。幼名は亀之助。幼少期に福澤諭吉の『学問のすすめ』に感銘を受け、14歳で単身上京し慶應義塾に入学します。しかし、父の急逝により家業を継ぐために一度帰郷。再び慶應義塾に戻るも、卒業を目前に「学問に興味がなくなった」と福澤に相談。「卒業など大した意義はない」という福澤の言葉に背中を押され、退学して社会に出ます。福澤の記念帳に「わが人生は闘争なり」と記したこの若き日の決意は、彼の生涯を象徴するものとなりました。

日本銀行をわずか1年で辞職した後、福澤桃介と共に石炭商などを始めますが、相次ぐ事業の失敗と自宅の火災により、32歳で無一文となります。しかし、この逆境が安左エ門をさらに強くしました。「自分を見直す機会になった」と彼は語り、今後は「国家社会に奉仕することが必要」という信念を固めます。

「電力の鬼」の誕生:民営化への闘争

1908年(明治41年)、安左エ門は電力事業に進出し、九州電灯鉄道などを設立。その後、東邦電力社長に就任し、一時は約100社を支配下に置く「電力王」としてその名を轟かせます。

しかし、太平洋戦争が激化する中で、電力事業は国家管理下に置かれ、日本発送電会社が設立されることになります。自由主義経済を信奉する安左エ門は、軍部と結託した官僚を「人間のクズ」と激しく非難し、電力の国家管理に反対。戦況の悪化を確信していた彼は、1942年(昭和17年)、66歳で一切の事業から身を引き、茶道三昧の隠居生活に入りました。

終戦後、日本の復興には電力事業の再編が不可欠となります。GHQは、電気事業を熟知し、国家権力に屈しなかった安左エ門に白羽の矢を立て、彼を「電気事業再編成審議会会長」に抜擢します。

安左エ門は、戦後日本の復興には電力事業の自由な競争が不可欠であるという信念のもと、日本発送電の解体と、地域ごとの発電・送電・配電を一貫して行う「九電力体制」を構想します。この案は、日本発送電側や財界、政府からも猛反発を受けましたが、安左エ門はGHQにも足繁く通い、その熱意と論理で説得を続けました。彼の強硬な姿勢は「電力の鬼」と呼ばれましたが、その信念は通じ、1951年(昭和26年)に九電力体制が実現しました。

このとき、安左エ門は、日本の高度成長を見据え、当時としては前代未聞の約7割もの電気料金値上げを断行します。世論からの激しい非難を浴びましたが、この値上げによって電力業界は安定した資金を得て、電源開発が加速。日本の高度経済成長を支える強固な基盤が築かれたのです。

多彩な顔と後世への遺産

安左エ門の人生は、電力事業だけではありませんでした。彼は、その強烈な個性と先見性から、多くの分野で活躍しました。

茶人「耳庵」と古美術収集家

58歳で茶道を始めた安左エ門は、「耳庵(じあん)」と号し、益田孝(鈍翁)、原富太郎(三渓)と並ぶ「近代三茶人」の一人に数えられました。彼は、国宝「釈迦金棺出現図」をはじめとする数々の古美術品を収集し、その一部を東京国立博物館に寄贈するなど、日本の文化財保護にも貢献しました。彼のコレクションは、現在、福岡市美術館などに所蔵されています。

現場主義と権威への反骨精神

安左エ門は、徹底した現場主義者でした。77歳になっても、ダムの建設計画を聞けば、自動車が入れないような山奥の工事現場まで足を運び、ドラム缶の風呂に入って現場の苦労を肌で感じました。

また、権威を嫌い、1964年(昭和39年)に「勲一等瑞宝章」を打診された際には、「人間の値打ちを人間が決めるとは何ごとか!」と激怒して受章を拒否しました。死後もすべての栄典を辞退するよう遺言を残すなど、その反骨精神は生涯揺らぎませんでした。

「産業計画会議」の主催と未来への提言

安左エ門の先見性は晩年になっても衰えることはありませんでした。90歳を超えても、日本の政・財・学・官界のトップを集めた私設シンクタンク「産業計画会議」を主催し、「国鉄の民営化」「高速道路の整備」「東名高速道路・名神高速道路の建設」といった、当時としては実現不可能と思われた国家的な政策提言を次々と行い、その多くが後世に実現しました。彼の提言は、戦後日本の未来を設計する羅針盤となりました。

松永安左エ門ゆかりの地:電力の足跡を辿る旅

松永安左エ門の生涯は、彼の生まれ故郷である壱岐島から、事業の拠点となった九州、そして晩年の茶道や思索の場となった小田原へと広がっています。彼の足跡をたどることで、その不屈の精神と偉大な功績を肌で感じることができます。

長崎県壱岐市:生誕の地と記念館

- 松永安左エ門記念館・生家(長崎県壱岐市石田町印通寺浦):安左エ門が生まれた生家跡に建てられた記念館で、彼の生涯や功績を伝える貴重な資料が展示されています。

- 麦焼酎「松永安左エ門翁」:壱岐の酒造メーカーが、彼の名を冠して販売している麦焼酎です。

神奈川県小田原市:晩年の隠居と文化活動の拠点

- 松永記念館・老欅荘(ろうきょそう)(神奈川県小田原市):安左エ門が晩年を過ごした旧邸宅で、茶道に親しんだ茶室「老欅荘」などがあり、彼の文化人としての側面に触れることができます。

- 春草廬(しゅんそうろ)(東京都台東区 東京国立博物館):安左エ門が収集し、東京国立博物館に寄贈した茶室です。

埼玉県新座市・所沢市:隠居と再起の地

- 松永安左エ門墓所(埼玉県新座市平林寺):松永安左エ門が眠る場所です。

- 柳瀬山荘(埼玉県所沢市大字坂之下):戦時中に隠居し、茶道三昧の日々を過ごした別荘の跡地です。

松永安左エ門の遺産:現代社会へのメッセージ

松永安左エ門の生涯は、私たちに「信念を貫き、挑戦し続けること」の重要性を教えてくれます。彼は、無一文からの再起、軍国主義への反発、そして電力業界の再編という数々の困難に直面しましたが、決して信念を曲げませんでした。

「電力王」や「電力の鬼」といった異名は、彼の強引な手法を揶揄するものだったかもしれませんが、その根底には「日本の将来のためには、今何をすべきか」という強い使命感がありました。彼は、目先の利益や大衆からの人気を追うことなく、10年、20年先を見通した大胆な決断を下しました。

彼の「正直」と「正確」という事業理念は、現代の企業経営者にとって、また、私たちの生活においても、揺るぎない指針となるでしょう。彼の遺した電力中央研究所や産業計画会議の提言は、戦後の日本を導き、現代の繁栄の礎となりました。

松永安左エ門の物語は、一人の人間が、その信念と行動力によって、いかにして国や社会を動かすことができるのかを、私たちに力強く語りかけています。

関連する書籍のご紹介