和歌山県の偉人:華岡青洲 — 世界初の全身麻酔手術を成功させた医聖

「活物窮理(かつぶつきゅうり)」(生きたもののなかに真理があるから、深く観察して患者自身や病の特質を見極めなければならない)

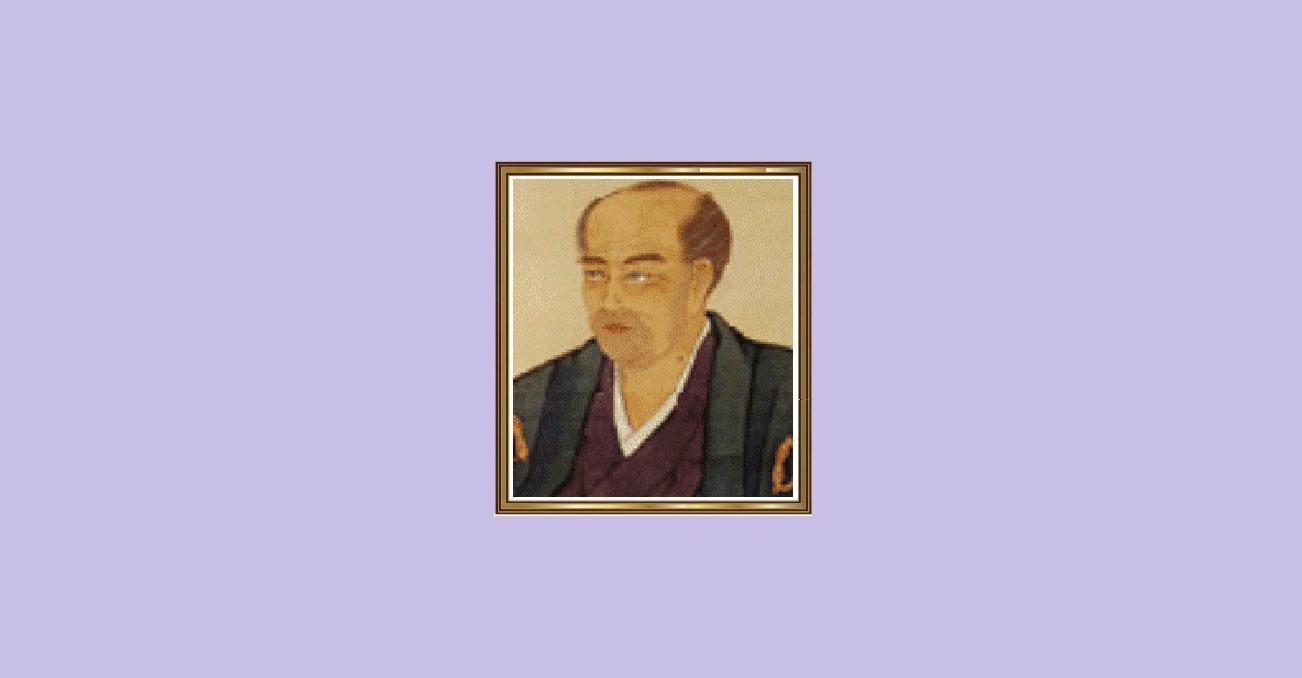

この教えを胸に、江戸時代に西洋医学と日本伝統の漢方医学を融合させ、医学史に不朽の功績を残したのが、紀伊国那賀郡平山村(現在の和歌山県紀の川市)に生まれた華岡青洲(はなおか せいしゅう)です。彼の最大の偉業は、1804年(文化元年)に、世界で初めて全身麻酔による乳癌(にゅうがん)摘出手術を成功させたことです。これは、欧米での麻酔手術の成功よりも約40年も前の快挙であり、その功績は今もなお「医聖」として語り継がれています。

医の道への覚醒:京都での学びと運命的な出会い

華岡青洲は1760年(宝暦10年)、代々医者の家系に生まれました。幼い頃から、病気で苦しむ人々や死にゆく人々を目の当たりにし、「難しい病気を治せる医者になりたい」という強い志を抱きます。

23歳になった1782年(天明2年)、青洲は医学を学ぶため京都へ遊学します。ここでは、吉益南涯(よします なんがい)のもとで日本伝統の古医方(こいほう)を学び、さらに伊良子道牛(いらこ どうぎゅう)の医術から発展したカスパル流外科を修めました。彼は京都に長く留まり、医学書や医療器具を買い集める中で、自身の運命を決定づける一冊と出会います。それが永富独嘯庵(ながとみ どくしょうあん)の『漫遊雑記(まんゆうざっき)』です。そこには乳癌の治療法の記述があり「欧州では乳癌を手術で治療するが、日本ではまだ行われておらず、後続の医師に期待する」と書かれていたのを知ったことが後の伏線となったのです。この時、乳癌を根治するほど大きく切るのは、患者が受ける耐えがたい痛みを解決しなければ不可能であり、麻酔法の完成こそ、癌の医療を進歩させる最重要の課題と考えました。

家族の献身と「通仙散」の完成

天明5年(1785年)、父の死に伴い、26歳で故郷に戻り家業を継いだ青洲は、患者の診療にあたる傍ら、麻酔薬の開発研究に没頭する。彼は、数々の書物を読破し、古くから中国で鎮痛剤として用いられていた薬草に可能性を見出しました。

そして、毒草としても知られる曼陀羅華(まんだらげ)の実(チョウセンアサガオ)、草烏頭(そううず)、白芷(びゃくし)などを主成分とした麻酔薬の処方を完成させ、動物実験を重ねた。しかし、動物実験だけでは人体への安全性を確信できず、人体実験を前にして研究は行き詰まってしまいます。

この時、青洲の悲願を理解し、自ら実験台となることを申し出たのが、実母の於継(おつぎ)と妻の加恵(かえ)でした。彼女たちの数回にわたる人体実験と、その間に妻が失明するという大きな犠牲を払いながら、ついに全身麻酔薬「通仙散(つうせんさん)」は完成しました。この感涙を誘うエピソードは、後に有吉佐和子の小説『華岡青洲の妻』で広く知られることになります。

世界を40年先行した大手術と医聖としての名声

麻酔薬が完成した1804年(文化元年)、青洲は60歳の女性、藍屋勘(あいやかん)に対し、通仙散による全身麻酔下で乳癌摘出手術を敢行、手術は見事に成功しました。この快挙は、欧米でジエチルエーテル麻酔の成功に約40年も先行するものであり、青洲の麻酔法は日本全国に広まります。彼の治療所「春林軒(しゅんりんけん)」には、全国から多くの患者や、青洲の医術を学びたいと願う医師たちが殺到しました。

青洲は、門下生の育成にも力を注ぎ、生涯に1,000人を超える医師を育てたとされています。弟子からは、本間玄調(ほんま げんちょう)をはじめ、日本の医学史に名を残す優れた医師が多数輩出されています。

青洲の医療に対する考え方は、「内外合一(ないがいごういつ)」と「活物窮理」という言葉に示されています。これは、外科医も内科を学ぶべきであり、単なる机上の空論ではなく、生きた患者一人ひとりと向き合い、その病の特質を見極めることこそが真の医術である、という彼の信念でした。

医聖の苦悩:麻酔薬の秘密主義

青洲は、麻酔事故を防ぐため、麻沸散の処方を限られた弟子にしか教えず、その秘密を守るよう「血判」まで提出させていました。この「秘密主義」は、後世の医学に貢献しなかったという批判も受けていますが、これは患者の命を守るための、彼なりの苦渋の決断だったと言えるでしょう。

📍華岡青洲ゆかりの地:医術の足跡を辿る旅

華岡青洲の足跡は、彼の故郷である和歌山県紀の川市を中心に、彼の医術が広まった各地へと繋がっています。

- 青洲の里・春林軒(和歌山県紀の川市):世界初の全身麻酔手術が成功した住居兼診療所「春林軒」が復元・保存されています。当時の手術や講義の様子が人形や音声で再現されており、青洲の偉業を体感できます。隣接する道の駅「青洲の里」では、彼の偉業を称えるとともに、地元の特産品を販売しています。

- 華岡青洲生誕地(和歌山県紀の川市):青洲が生まれた場所に石碑が建っています。

- 華岡青洲墓所(和歌山県紀の川市):彼の遺骨が眠る場所です。

- 和歌山市立博物館(和歌山県和歌山市):青洲の肖像画など、ゆかりの品が所蔵・展示されています。

- 垣内池(かいといけ)(和歌山県紀の川市):青洲が私財を投じて拡張工事を行った灌漑用ため池で、現在も近隣の農家の人々を潤しています。池のほとりには、青洲自作の歌が刻まれた歌碑が立っています。

💬華岡青洲の遺産:現代社会へのメッセージ

華岡青洲の生涯は、私たちに「人命を救いたいという強い志」と「困難な研究に挑む勇気」の重要性を教えてくれます。彼は、当時不可能とされていた麻酔薬開発に、前例のない「実験」という手法で挑戦しました。

彼の「内外合一(ないがいごういつ)」(外科医も内科を学ぶべきである)と「活物窮理」という教えは、現代医療においても、一つの専門分野にとらわれず、患者一人ひとりと向き合うことの大切さを示唆しています。

青洲の物語は、家族の大きな愛という「成功の陰」があったからこそ、前人未到の偉業が成し遂げられたことを証明しています。彼の功績は、日本の医療の礎となっただけでなく、人間愛と探究心がもたらす奇跡として、時代を超えて私たちに希望を与え続けているのです。