大分県の偉人:三浦梅園 — 故郷の地に「条理学」を拓いた孤高の哲人

「物二つながら全うしがたし」(両方のものを完全に満たすことは難しい)

この言葉は、江戸時代中期の思想家、三浦梅園(みうら ばいえん)が残したものです。

豊後国国東半島(現在の大分県国東市安岐町)に生まれた彼は、生涯をこの地で過ごし、医業の傍ら独力で天地の真理を探究。儒学、道教、仏教、そして洋学の知識を融合させた独自の自然哲学「条理学(じょうりがく)」を確立しました。彼の思想は、西洋の弁証法哲学を先取りするものであり、その多岐にわたる学識から、後世「豊後の三賢人」の一人に数えられています。

故郷を愛し、学問に生きた生涯

三浦梅園は1723年(享保8年)、代々医術を家業とする家に生まれました。幼い頃からあらゆる物事に「なぜか」と疑問を抱き、その答えを独力で探求することに喜びを見出しました。16歳で儒学を学び始め、23歳で長崎や太宰府を、28歳で伊勢神宮を旅する以外は、生涯を故郷の国東半島で過ごしました。

当時の儒学者たちが、仕官して政治に携わることを目指す中、梅園は再三にわたる諸侯からの招聘(しょうへい)を断り、在野の医者として民衆に寄り添いながら、ひたすら自身の学問を深めていきました。彼の哲学は、特定の学派に属することなく、独自の思索から生まれたものでした。

独自の哲学「条理学」と「梅園三語」

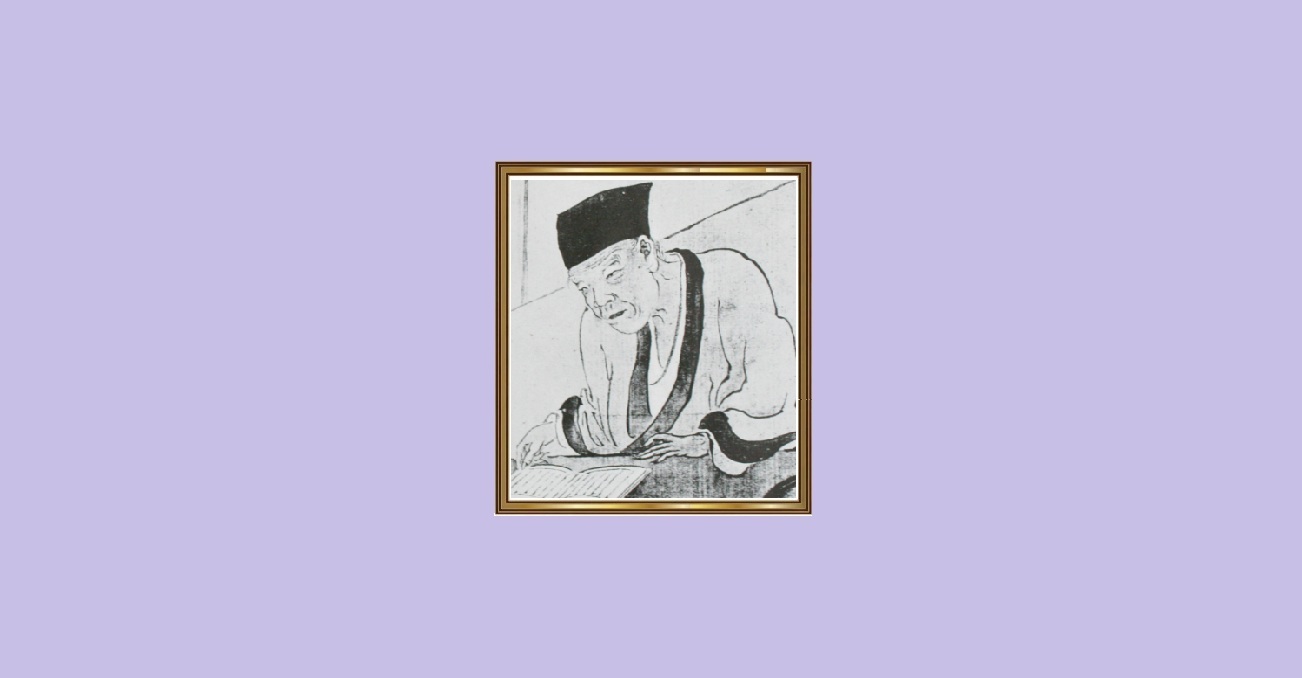

30歳頃から、天地間の一切のものは「対」になる二つのもので構成され、その関係性からすべてを解明できるという独自の哲学を構築。彼はこの哲学を「条理学」と名付け、その核心を「反観合一(はんかんごういつ)」(分かれて対立する二つのものが、合わさって一つの真理となる)という言葉で表現しました。

この条理学を体系化したのが、彼の主著である「梅園三語」です。

- 『玄語(げんご)』: 哲学の根本原理を論じた書。

- 『贅語(ぜいご)』: 古今の諸説を引用し、条理学を学問的に位置づけた書。

- 『敢語(かんご)』: 条理学の実践、すなわち倫理や道徳を説いた書。

これらの書は、文字と図を組み合わせた独自の表現方法で、複雑な思想を図解したものであり、現代のコンピュータのデータベース理論や知識工学にも通じる、極めて先駆的なものでした。

多方面にわたる知の探求

梅園の学問は、哲学にとどまりませんでした。彼の著書には、経済論『価原(かげん)』、詩学概論『詩轍(してつ)』、医学書『身生餘譚(しんせいよたん)』などがあり、その知の探求が多岐にわたっていたことを示しています。

特に『価原』は、河上肇(かわかみ はじめ)といった経済学者からも高く評価され、近代経済学の先駆として注目されました。彼は、農民の暮らしが苦しい原因を、米や穀物の量ではなく、貨幣の流通にあると見抜き、その解決策を提示しました。また、窮民救済制度「慈悲無尽(じひむじん)」を考案するなど、現実の社会問題にも深く関わりました。

時代を超えて蘇る「三浦哲学」

梅園の学説は、生前はあまり世に知られることはありませんでした。しかし、明治30年代(1900年前後)に、歴史学者の内藤湖南(ないとう こなん)が彼の著作を再評価したことをきっかけに、その名は全国に広まります。

特に戦後、ノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹(ゆかわ ひでき)は、梅園の「玄語図」を見て「これは原子モデルに近いものだ!」と感銘を受け、梅園を天才と称賛しました。しかし、梅園の著作が誤って編集され、図が削除されていたため、湯川博士は晩年にようやくその真の姿に触れることができたと言われています。

21世紀の現在、梅園の「条理学」は、西洋哲学の弁証法とは異なる、日本独自の合理的思考の結実として再評価が進んでいます。

📍三浦梅園ゆかりの地:思索の足跡を辿る旅

三浦梅園の足跡は、彼の生涯の舞台となった大分県国東半島に集中しています。

- 三浦梅園旧宅(大分県国東市安岐町):梅園が生まれ、生涯を過ごした家。国の史跡に指定されています。

- 三浦梅園資料館(大分県国東市安岐町):梅園の膨大な自筆稿本や遺品を保管・展示する施設です。梅園の生涯や哲学をわかりやすく紹介する短編映画も上映しています。

- 梅園の里(大分県国東市):梅園の旧宅や墓に隣接する複合施設で、宿泊施設や天文台、梅園などがあります。

- 梅園の墓(大分県国東市安岐町):梅園が眠る場所で、国の史跡に指定されています。

💬三浦梅園の遺産:現代社会へのメッセージ

三浦梅園の生涯は、私たちに「当たり前のことを疑う探究心」と「独力で真理を追求する勇気」の重要性を教えてくれます。彼は、故郷の寒村に身を置きながらも、世界に目を向け、西洋哲学にも匹敵する独自の哲学を築き上げました。

彼の「条理学」は、複雑な世界を単純な「対」の関係性で捉え、その相互作用から新たな知を発見するという、現代の情報科学にも通じる思考法です。これは、情報過多な現代社会において、物事の本質を見抜くための重要な智慧を与えてくれます。

梅園の物語は、場所や環境に縛られることなく、自身の心の内を深く掘り下げ、真理を追求することこそが、人生を豊かにする道であることを証明しています。彼の思想と生き方は、時代を超えて、私たちに知的な挑戦へのインスピレーションを与え続けているのです。

(C)【歴史キング】

関連する書籍のご紹介

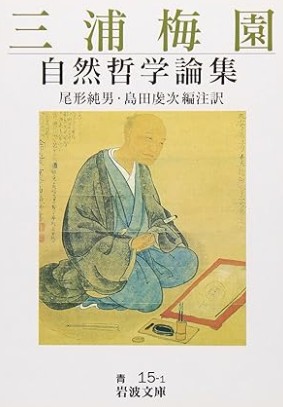

三浦梅園自然哲学論集 (岩波文庫 青 15-1) / 三浦 梅園 (著), 尾形 純男 (著), 島田 虔次 (著)

文庫 – 1998/5/18

三浦梅園(1723-89)は,儒学からは「気」「理」「陰陽」などの豊かな哲学概念を学び,西洋の天文・地理・医学からは「実徴実測」を学んだ.梅園は,宇宙のすべてを説明する基本的な原理と法則(彼はそれを天地の「条理」と称した)を知ること,つまり,彼自身の自然哲学の体系を作り上げることを生涯の課題とした.詳細な注と現代語訳を付す.