宮崎県の偉人:安井息軒 — 2000人の俊英を育て、幕末維新を導いた大儒学者

宮崎県

「今は音を忍が岡の時鳥(ほととぎす) いつか雲井のよそに名告(なの)らむ」

この和歌は、幼い頃の病で容貌が損なわれ、「猿が本を読む」とからかわれた青年が、やがて来るべき将来の成功を誓い、密かに胸に秘めた強い志を詠んだものです。

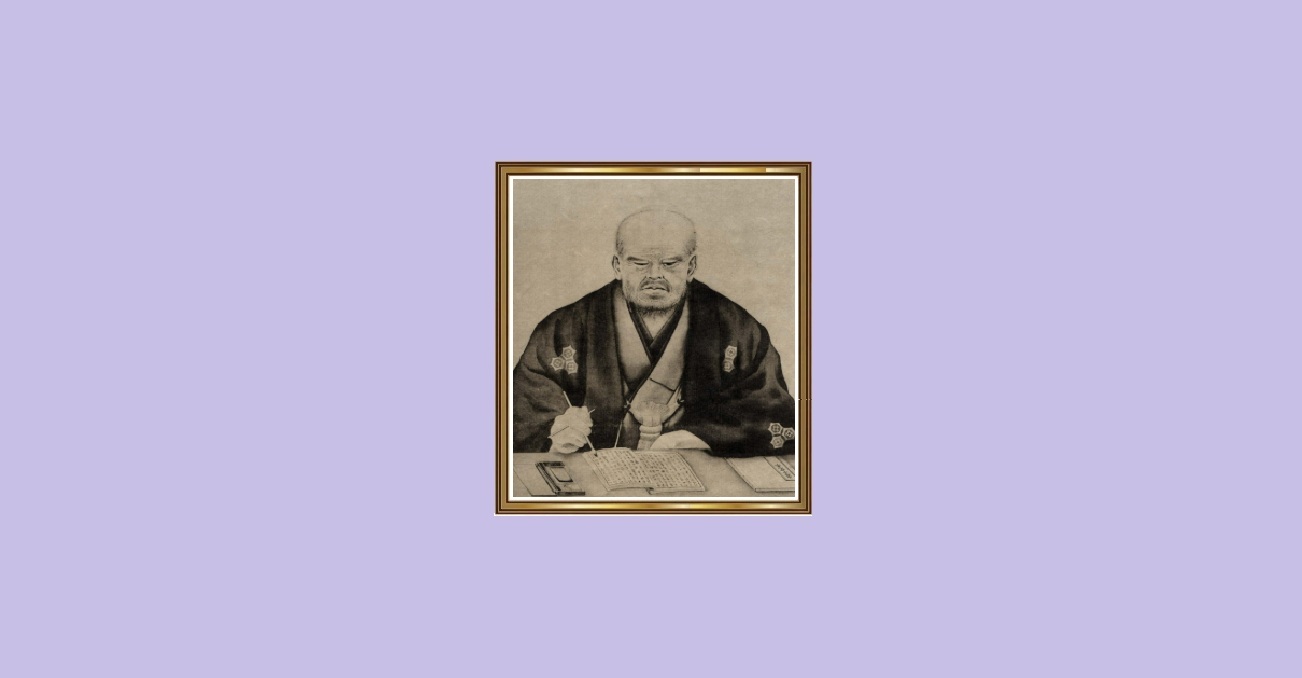

日向国清武郷(現在の宮崎県宮崎市)に生まれた安井息軒(やすい そっけん)は、江戸時代の儒学者として、官学の朱子学以外の学派(古学派)でありながら、幕府の最高学府である昌平坂学問所(昌平黌)の儒官(総長)にまで上り詰めた大儒学者です。

彼の私塾「三計塾(さんけいじゅく)」からは、陸奥宗光、品川弥二郎、谷干城をはじめとする2000人以上の俊英が輩出され、彼らの多くが明治維新後の新しい日本を創る原動力となりました。

幼少期の苦難と学問への志

安井息軒は、1799年(寛政11年)、飫肥藩士で儒学者であった安井滄洲(そうしゅう)の次男として、清武郷中野(現在の宮崎市清武町)に生まれました。幼名は順作。家は代々飫肥藩主の伊東家に仕える家柄でした。

幼少期に天然痘に罹り、顔面の疱瘡痕で右目が潰れるという苦難を経験します。このため、風采が上がらず、背も低かった彼は、周囲の子供たちから「猿が本を読む」とからかわれる日々を送りました。しかし、彼はその逆境に屈することなく、強靭な精神で勉学に励みます。父の蔵書を読み尽くすと、遠くまで本を借りに出かけるほどの貪欲さで学問に没頭しました。

21歳で大坂に出て儒学者・篠崎小竹(しのざき しょうちく)に、25歳で江戸の昌平黌で古賀侗庵(こが とうあん)や松崎慊堂(まつざき こうどう)に師事。その学識の深さと弁論の鋭さから、師や学友たちから一目置かれる存在となりました。この頃、昌平黌で学んでいた彼が、からかってくる同級生たちに対して、机の上にそっと置いて席を立った和歌が、「今は音を…」で始まる歌です。これは「今はひっそりと勉学に打ち込んでいるが、いつかホトトギスのように空高く舞い上がり、天下に知られるようになる」という、彼の強い決意と高い志を象徴するものでした。

故郷での教育と藩政改革への貢献

28歳で故郷に戻った息軒は、藩主・伊東祐相(すけとも)の侍読となり、郷校「明教堂」、藩校「振徳堂(しんとくどう)」で父と共に教鞭を執り、子弟の教育にあたりました。彼の教育者としての手腕は高く評価され、藩政にも参与するようになります。

彼は、単なる学問だけでなく、現実的な問題解決にも尽力しました。当時の飫肥藩に蔓延していた悪習「間引き」(嬰児殺し)の禁止を進言し、その根絶に成功。また、遠く離れた江戸にいても、天然痘予防のための種痘法を藩に広めるなど、領民の生活向上と福祉に深い関心を寄せました。

「三計塾」の開塾と文久三博士

39歳で再び江戸に出た息軒は、芝増上寺の僧寮に入り、礼楽、兵制、刑法について深く考究。翌年には家族と共に江戸に移住し、私塾「三計塾」を開きます。塾の名は、彼の教えである「一日の計は朝(あした)にあり。一年の計は春にあり。一生の計は少壮の時にあり」という言葉に由来します。これは、何事も初めが肝心であり、一日一日を大切に、若いうちに将来の目標を定めて努力すべきだという、塾生たちへの強いメッセージでした。

この三計塾からは、陸奥宗光(むつ むねみつ)、品川弥二郎(しながわ やじろう)、谷干城(たに たてき)など、明治新政府の枢要な地位に就くことになる延べ2000人以上もの俊英が巣立っていきました。

63歳になった1862年(文久2年)、息軒は塩谷宕陰(しおのや とういん)、芳野金陵(よしの きんりょう)と共に、幕府儒官という将軍直参の職に就き、「文久三博士」と称されました。これは、官学の朱子学以外の学派(古学派)からの異例の抜擢であり、息軒の学識がいかに高かったかを物語っています。

幕末の動乱と「海防私議」

黒船の来航による混乱の中、息軒は水戸藩主・徳川斉昭(とくがわ なりあき)に海防について意見を求められ、『海防私議(かいぼうしいぎ)』などを上書します。彼は、世界の最新の動きや歴史を踏まえ、国の防衛について進言し、藩政改革の重要性を訴えました。

しかし、安政の大獄で斉昭が弾圧されると、息軒の意見が幕政に用いられることはありませんでした。

明治維新後、息軒は身分が飫肥藩籍に戻りますが、勝海舟や山岡鉄舟が明治天皇の侍講(家庭教師)になることを要請するなど、新政府からもその学識は尊重されました。しかし、高齢と病を理由にこれを辞退し、最後まで教育者として後進の育成に尽力。77歳でその生涯を閉じました。

安井息軒が登場する作品

安井息軒の生涯やその人間像は、彼の著作を通じて、また、彼を慕った弟子たちの伝記に登場する形で、現代に伝えられています。

- 小説:

- 『安井夫人』(森鷗外):息軒の妻・佐代をモデルに、質素な生活を支え、夫を献身的に支えた賢夫人としての姿が描かれています。

- 『瓦全 息軒小伝』(和田雅美):息軒の生涯を描いた小説です。

- 『小説 佐久間象山』(童門冬二):一斎の門下生である佐久間象山の伝記の中で、彼の教えが言及されています。

- 書籍:

- 『論語集説』(安井息軒):儒学の集大成ともいわれる息軒の代表作です。

- 『海防私議』(安井息軒):幕末の国防論を論じた書物です。

- テレビ番組:

- NHK『その時歴史が動いた』:幕末の激動期に活躍した息軒の生涯が特集されました。

安井息軒ゆかりの地:儒学の足跡を辿る旅

安井息軒の足跡は、彼の故郷である宮崎県宮崎市清武町から、学びと教育の拠点となった大坂、江戸へと繋がっています。

- 安井息軒旧宅(宮崎県宮崎市清武町):息軒が生まれ育った家が、国の史跡として保存・公開されています。庭には、彼が植えたとされる梅の木が残っています。

- きよたけ歴史館(宮崎県宮崎市清武町):安井息軒に関する資料を展示し、彼の生涯と業績を学ぶことができます。

- 安井息軒墓所(東京都文京区千駄木 養源寺):彼が晩年を過ごし、その生涯を閉じた場所に眠っています。

- SOKKENスタジアム(宮崎市清武総合運動公園内):プロ野球のキャンプ地として使用される野球場で、息軒の号が愛称としてつけられています。

- 佐代橋(宮崎県宮崎市清武町):息軒の妻・佐代にちなんで名付けられた橋です。

安井息軒の遺産:現代社会へのメッセージ

安井息軒の生涯は、私たちに「信念を貫くことの尊さ」を教えてくれます。彼は、幼い頃の苦難や学派の対立、政治的な圧力に屈することなく、自らの信じる道を歩み続けました。

彼の「三計の教え」は、人生において計画を立て、一日一日を大切に生きることの重要性を説いています。これは、現代の私たちにも通じる、目標達成のための普遍的な智慧です。また、彼が教えを説いた門下生の中から、明治維新後の日本を担う多くのリーダーが育った事実は、真の教育の価値と、優れた指導者が社会に与える影響の大きさを物語っています。

息軒の儒学は、机上の空論ではなく、現実の社会や人々の暮らしに寄り添うものでした。彼が故郷の藩政や産業、医療に尽力したように、学問や知識は、世のため人のためにこそ活かされるべきであるという彼の精神は、現代社会においても、私たちに多くの示唆を与え続けています。