青森県の偉人/秋田県の偉人:安藤昌益 — 封建社会に挑んだ、忘れられた「土の思想家」

「直耕」(みずから農具をとって耕す)

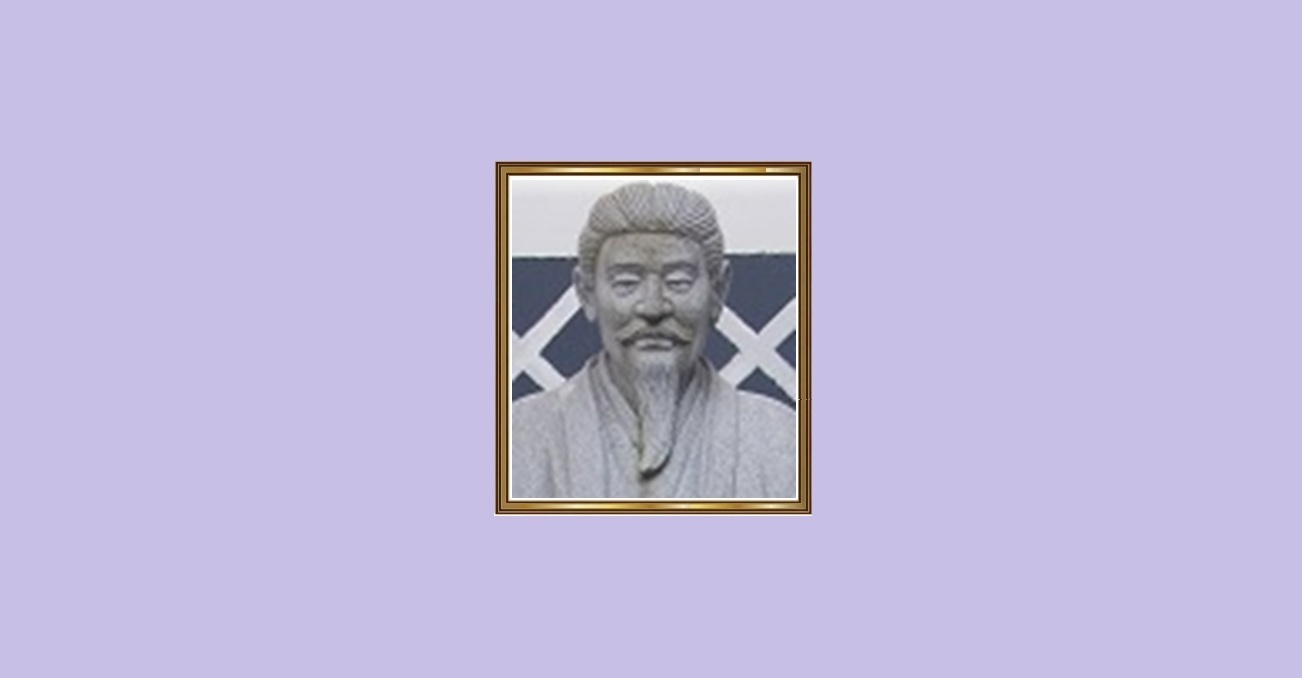

この言葉に象徴されるように、すべての人間が平等に農耕に励む社会「自然世」を理想としたのが、江戸時代中期に生きた異能の思想家、安藤昌益(あんどう しょうえき)です。秋田藩に生まれ、南部八戸の町医者として活動した彼は、君主や支配者を「不耕貪食(耕さずに貪り食う)の徒」と痛烈に批判し、士農工商の身分制度を否定しました。彼の過激な思想は、当時の時代と社会を考えると、まさに奇跡としか言いようがありません。

封建社会が生んだ異端の天才

安藤昌益は、1703年(元禄16年)頃、出羽国秋田郡二井田村(現在の秋田県大館市二井田)の豪農の家に生まれました。長男ではなかったため、元服前後に京都に上り、妙心寺で禅を学びます。しかし、仏教の教えと現実の社会との矛盾に疑問を抱き、八戸で開業していた医師・味岡三伯の門を叩いて医学を修めました。彼は、陸奥国八戸(現在の青森県八戸市)に移り住み、町医者として生活しながら、独自の思想を形成していきます。当時の社会は、享保から宝暦にかけて、飢饉が頻発し、農村は疲弊。間引き(嬰児殺し)が横行するなど、人々の生活は困窮を極めていました。こうした悲惨な現実を目の当たりにした昌益は、世の中の根本的なあり方を問い直すようになります。そして、為政者や支配者が農民から搾取する社会を「法世(ほうせい)」と呼び、これを徹底的に批判しました。

『自然真営道』に込められた「直耕」の思想

昌益の思想のすべては、彼の主著『自然真営道(しぜんしんえいどう)』と、その要約版である『統道真伝(とうどうしんでん)』に記されています。彼は、人間が生きるための唯一の真の道は、自らの手で土を耕し、食物を得る「直耕(じかこう)」であると説きました。そして、すべての人間が平等に直耕に励む、身分や階級のない理想の社会を「自然世(しぜんせい)」と名付けました。『自然真営道』の中で、昌益は儒教・仏教といった既存の倫理的教説を「利己の教え」として徹底的に批判し、君主や支配者、武士を「不耕貪食の輩」(耕さずに貪り食う者)と断罪しました。このような過激な思想は、当時の社会体制を根底から揺るがすものであり、もし公に知られていれば、彼は厳罰に処せられていたでしょう。

奇跡の「埋没」と再発見

昌益の思想は、青森県八戸市を中心に、多くの弟子に教え継がれましたが、時の権力者の知るところとなることはありませんでした。彼の存在が約140年間も歴史の中に埋もれていたことは、まさに奇跡です。しかし、彼の著作は、明治32年(1899年)に旧制第一高等学校校長であった狩野亨吉(かのう こうきち)によって偶然発見され、その存在が世に知られることになります。そして、戦後、駐日カナダ代表部主席のE・H・ノーマンが著した『忘れられた思想家~安藤昌益のこと』によって、昌益は社会主義やエコロジーの先駆者として、世界的に再評価されるようになりました。ノーマンは、昌益の思想を通じて、戦後の日本は外国の模倣ではなく、自国の歴史から学び、独自の国づくりをするべきだと提言しました。

📍安藤昌益ゆかりの地:思想の足跡を辿る旅

安藤昌益の足跡は、彼の故郷である秋田県大館市から、医師として生活し、思想を形成した青森県八戸市へと繋がっています。

- 安藤昌益居住跡標柱(青森県八戸市十六日町):彼が町医者として生活し、独自の思想を育んだ場所を示す標柱が建っています。

- 安藤昌益思想発祥の地碑(青森県八戸市天聖寺):彼が講演や討論会を開いたとされる天聖寺に、思想発祥の地を示す記念碑が建っています。

- 安藤昌益石碑・墓所(秋田県大館市二井田 温泉寺):彼が最期を迎えた故郷に、墓所と石碑が建っています。

安藤昌益の遺産:現代社会へのメッセージ

安藤昌益の生涯は、私たちに「既存の価値観を疑い、真理を探求すること」の重要性を教えてくれます。彼は、当時の常識を根底から覆す思想を独力で生み出し、それが現代の社会主義、エコロジー、アナーキズムといった思想と共鳴していることは、彼の先見性の高さを物語っています。彼の「直耕」という思想は、現代社会における「働くこと」の意義を問い直すきっかけを与えてくれます。すべての人間が生産活動に直接関わることで、真の平等と幸福が実現するという彼の思想は、資本主義社会が抱える矛盾を鋭く指摘していると言えるでしょう。昌益の物語は、一人の人間が、その思想を通じて、時代を超えて人々の心に影響を与え続けることができることを証明しています。彼の思想は、現代に生きる私たちに、より良い社会を築くためのヒントを与え続けているのです。