島根県の偉人:西周 — 「哲学」の言葉を創り、日本の近代を拓いた知の巨人

島根県

「なぜ人間は学問をするのか?」

この根源的な問いに、あなたならどうお答えになるでしょうか。生きていくためでしょうか。世の中を良くするためでしょうか。それとも、単なる知的好奇心を満たすためでしょうか。幕末から明治という未曾有の激動期を駆け抜け、「日本近代哲学の父」と称される一人の偉人がいます。その名は西周(にし あまね)。彼が生み出した「哲学」「心理学」「科学」「芸術」といった無数の言葉は、今や私たちが思考する上での土台そのものを形作っています。しかし、単なる学者として、言葉の翻訳者として西周を語ることは、彼の人生の本質を見過ごすことにつながるでしょう。彼は時に、徳川慶喜のブレーンとして幕府の未来を構想し、またある時は、明治新政府の官僚として近代国家の礎を築きました。一方で、軍人勅諭の起草に関わるなど、その生涯は「哲学」という言葉から想起されるイメージとはかけ離れた、現実主義的で波瀾に満ちたものでした。

哲学の苗床、猛勉強の少年時代と「油買いと米つき」の逸話

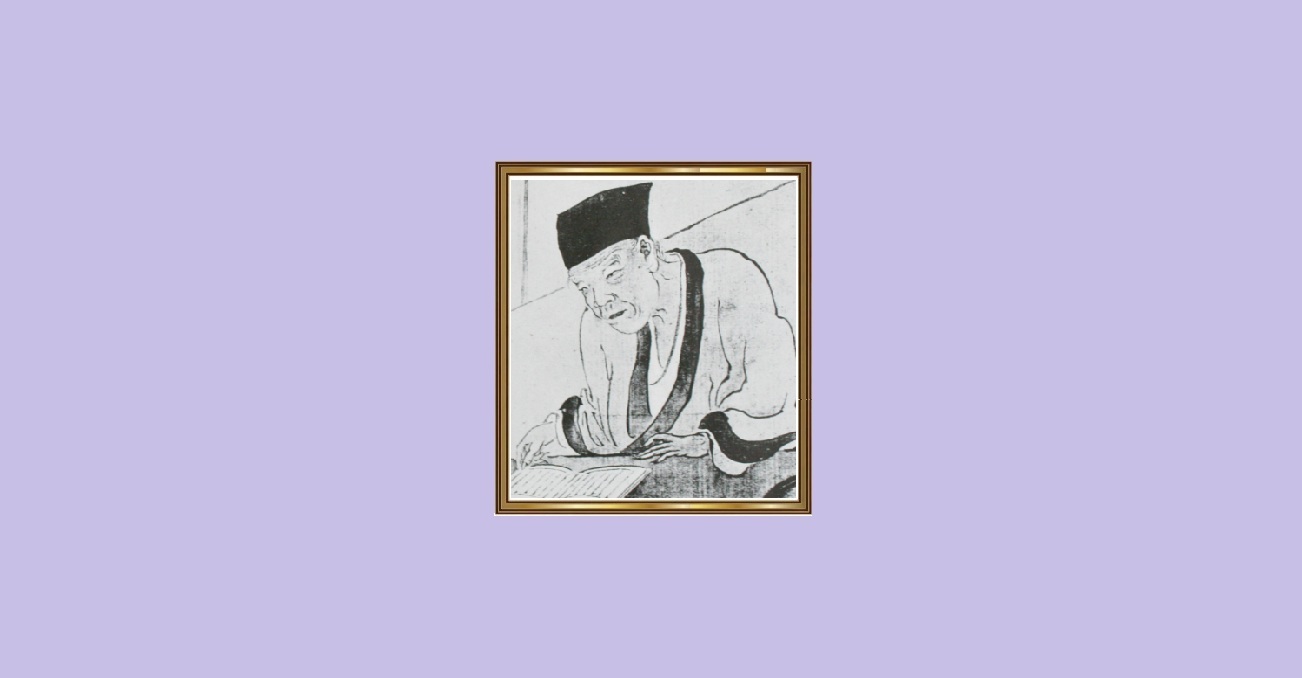

西周は、文政12年(1829年)、石見国津和野藩(現在の島根県津和野町)の藩医の家系に生まれました。幼名は経太郎。彼の生家は、後に文豪となる森鴎外の生家と津和野川を挟んで向かい合い、森家から西家に養子に入った父親を持つ周は、鴎外の遠い親戚にあたります。二人の偉人が、幼少期に同じ故郷の風土で育まれたことは、後に述べるように、互いの人生に大きな影響を与えることになります。西周の少年時代は、まさに「異才」としか言いようのないものでした。「西家には困ったあほうが生まれたものだ」──津和野の人々はこうささやきあったといいます。その理由は、彼の常軌を逸した「猛勉強」にありました。油徳利をぶら下げて油を買いに行く道中も、書物を読みながら歩き、片足は下駄、もう一方には木履(ぼくり)というちぐはぐな格好でも一向に気にしなかったそうです。さらに、米をつかせれば書物に読み耽ってしまい、気づいた時には米は粉々になっていたといいます。周が4歳の頃に引っ越した家は、現在「西周旧居」として島根県の史跡に指定されており、彼が勉学に打ち込んだ土蔵がそのまま残されています。三畳ほどの薄暗い部屋で、周は母親が持ってきてくれる握り飯をかじりながら、来る日も来る日も書物と向き合いました。この土蔵での猛勉強が、後年の西周という巨人を形作ったのです。この常人離れした向学心は、12歳で藩校「養老館」に入学してからも衰えることはありませんでした。祖父から受けた英才教育に加え、養老館では儒学や国学など、当時最高峰の学問に触れました。この少年時代の猛勉強が、30歳以上年下である少年・森林太郎(後の森鴎外)に与えた影響は計り知れません。鴎外は、西周の偉業を伝えるため、後に『西周伝』を執筆しています。

思想の転機:儒学から「実学」へ、そしてオランダ留学へ

周の運命を決定づけたのは、20歳の時に下された藩主・亀井茲監からの特命でした。藩医の家業を一代に限り継がなくてもよい、代わりに儒学に専念せよという「一代還俗」の命です。医学の道を諦めることになった周は、大坂や岡山で遊学を重ね、学問を深めていきました。そして25歳、人生の大きな転機が訪れます。江戸へ上った周は、そこで初めて「洋学」に接し、西洋の知の体系に強い衝撃を受けました。翌年、彼は脱藩という不退転の決意を固め、藩命による儒学研究から離れ、洋学の習得に突き進んでいくのです。その背景にあったのは、嘉永6年(1853年)のペリー来航です。黒船の大砲を目の当たりにした周は、ただ兵器を輸入するだけでなく、その背後にある「社会制度」や「学問・教育」といった本質的な部分を学ぶ必要性を痛感しました。この確固たる信念が、彼を「実学」の道へと導いていくことになります。従来の儒学のような空理空論ではなく、現実社会に役立つ学問こそが日本の未来を切り開くと考えた周は、人材育成のため、日本から欧米へ留学生を派遣するべきだと幕府に上書しました。そして文久2年(1862年)、周の提案は実を結び、榎本武揚らと共に幕府の留学生としてオランダへと旅立ちます。オランダのライデン大学で、周は津田真道と共にシモン・フィッセリング教授に師事し、法律学、経済学、国際法、そしてカント哲学などを猛然と学びました。この2年半の留学生活は、彼の思想に決定的な影響を与え、帰国後の日本の近代化に大きく貢献することになります。

激動の幕末から明治へ:将軍のブレーンから政府官僚、そして啓蒙家へ

慶応元年(1865年)に帰国した西周は、開成所の教授に就任し、さらに15代将軍徳川慶喜のフランス語個人教授を務めることになりました。単なる語学教師にとどまらず、周はその深い学識で政治・外交顧問としても慶喜に重用され、大政奉還を巡る重要な局面で、日本の将来を決定づける政治構想を起草しました。その一つが「議題草案」です。これは、日本の政治体制を「禁裏(天皇)の権」「政府(幕府)の権」「大名の権」の三権分立で捉え、立法権は上院(大名)と下院(藩士の代表)が担い、行政権を将軍が握るという構想でした。特筆すべきは、天皇の権限を形式的なものに限定し、拒否権を持たないとした点です。これは、現在の象徴天皇制の原型ともいえる、当時としては極めて先進的な憲法私案でした。明治維新後、周は静岡に移った徳川家が創設した沼津兵学校の初代校長に就任。歩兵・砲兵といった軍事教育に加え、予備小学校や病院も併設した、日本で最も近代的な兵学校を創設しました。明治3年(1870年)には新政府に乞われ、陸軍省に出仕。軍制の基礎固めに貢献しました。そして、周の真骨頂ともいえる啓蒙活動が始まります。明治6年(1873年)、福澤諭吉、森有礼、津田真道らと共に明六社を結成。機関紙『明六雑誌』を発行し、西洋の進んだ思想や文化を日本に紹介する役割を担いました。西周は、体制の外部から自由主義を説いた福澤諭吉とは対照的に、政府の内部から漸進的な近代化を推し進める立場をとりました。時に「御用学者」と批判されることもありましたが、彼の信念は、現実の日本に最も適した形で西洋文明を導入することにあったのです。

「哲学」から「軍人勅諭」へ:知と力の両輪を回した生涯

西周の業績を語る上で欠かせないのが、彼が生み出した「哲学」をはじめとする数々の訳語です。西洋の「Philosophy」を「哲学」と訳したのは、周が京都で開いた私塾での講義が始まりとされています。彼は、西洋哲学と儒学の根本的な違いを理解し、従来の「希哲学」という訳語から、より本質を捉える「哲学」という言葉を生み出しました。このほかにも、「心理学」「科学」「技術」「主観」「客観」「概念」「本能」「命題」「抽象」など、現代の私たちが日常的に使う学術用語の多くは、周の翻訳によって定着したものです。また、周は軍人勅諭の草案執筆にも深く関わりました。彼が起草した草案は、天皇の継承には国会の承認が必要とするなど、極めて自由主義的な内容を含んでいました。しかし、当時の軍部の意向により、最終的に公布された「軍人勅諭」では、天皇の地位は絶対的なものへと修正されました。この事実は、西周が単なる軍国主義の推進者ではなく、あくまで合理的な視点から、軍隊のモラルの確立と政治への不関与を目指していたことを物語っています。彼の思想の根本にあったのは、「富国強兵」という国家の最大目的と、それを実現するための「実理哲学」でした。西洋の思想をただ輸入するだけでなく、日本の現状に照らし合わせ、いかに実践に活かすかを常に問い続けたのです。晩年には、西洋の心理学と東洋の儒教・仏教思想を統合しようと試みましたが、その著『生性発蘊』は未完に終わりました。しかし、この試みこそ、彼の思想のスケールの大きさを象徴していると言えるでしょう。

西周ゆかりの地:近代日本の足跡を巡る旅

西周の足跡をたどる旅は、彼の人生の軌跡そのものです。その原点は、もちろん故郷の島根県津和野町にあります。

- 西周旧居(島根県津和野町後田川丁): 彼が25歳までを過ごした家であり、猛勉強に励んだ土蔵が当時のまま保存されています。静かに佇むその土蔵を前にすると、若き日の周の情熱がひしひしと伝わってくるようです。隣には、森鴎外旧居があり、二人の偉人たちの故郷の空気に触れることができます。

- 津和野町郷土館(島根県津和野町後田):西周をはじめ、津和野藩ゆかりの偉人たちの資料を展示しています。

- 沼津市明治史料館(静岡県沼津市):明治維新後、徳川家が創設した沼津兵学校の初代校長を務めた西周の事績や、沼津兵学校に関する資料が展示されています。

- 西周墓所(東京都港区青山霊園):彼の人生の終着点であり、遺骨が眠る墓所です。彼は明治30年(1897年)、69歳で永眠しましたが、その墓碑には、故郷津和野を想い、父への敬愛を込めた言葉が刻まれています。

西周の遺産:現代社会へのメッセージ

西周の人生は、常に「実学」と「実践」の連続でした。彼は、机上の空論ではなく、現実社会にどう知恵を活かすかを常に問い続けました。この姿勢は、VUCA(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)の時代と呼ばれる現代において、私たちが学ぶべき重要な教訓ではないでしょうか。現代社会は、情報過多で、新しい概念や技術が次々と生まれています。しかし、西周が「実学」を求めたように、その情報や知識をどう現実の問題解決に活かすか、という視点がなければ、それは意味をなさないのです。また、彼の思想の根本にあったのは「一貫の理」を求める姿勢です。儒学、国学、洋学など、あらゆる学問の垣根を超えて本質的な真理を探求しようとしました。この姿勢は、多様性が尊重される現代において、異なる分野や文化、価値観を柔軟に受け入れ、統合していくことの重要性を教えてくれます。西周は、日本の近代化という壮大なプロジェクトに、言葉と行動の両輪で貢献しました。彼の生涯は、郷土を愛し、国を思い、そして未来を見据えた一人の知の巨人が、いかにして時代を切り拓いていったかを雄弁に物語っています。彼の足跡をたどり、その思想に触れることは、私たち自身の人生をより豊かにするための「哲学」を学ぶことに他ならないでしょう。