佐賀県の偉人:江藤新平 — 「司法の父」が描いた近代日本の青写真

プロフィール

江藤 新平(えとう しんぺい)│本名:江藤 胤雄(えとう たねお)

1834(天保5)年3月18日生│1874(明治7)年4月13日没(40歳)

「司法の父」「近代日本司法制度の父」「佐賀の乱」「維新の十傑」「佐賀の七賢人」

「ただ皇天后土(こうてんこうど)の わが心を知るのみ」

この辞世の句は、初代司法卿として日本の近代司法制度の基礎を築きながらも、佐賀の乱で非業の死を遂げた江藤新平(えとう しんぺい)が、最期に残した言葉です。肥前国佐賀郡八戸村(現在の佐賀市)の貧しい下級武士の家に生まれた彼は、頭脳明晰にして行動力に富み、佐賀藩の弘道館で学んだ後、明治新政府の要職を歴任しました。三権分立、四民平等、国民皆教育といった、現代につながる国家の骨格を創り上げました。しかし、政府内の対立と郷里の士族の反乱に巻き込まれ、皮肉にも自らが整備した司法制度の原則を無視した裁判で処刑されるという悲劇的な最期を迎えます。彼の生涯は、近代日本の夜明けに光を当てた一方で、その陰に隠された政治的確執と悲劇を物語っています。

幼少期の苦学と「義祭同盟」への参加

江藤新平は1834年(天保5年)、佐賀藩士・江藤胤光の長男として生まれました。江藤家は手明鑓(てあきやり)という下級武士の家柄で、日々の生活にも困窮していました。幼い頃から人並外れた頭脳を持っていた新平は、12歳で藩校「弘道館」に入学。しかし、貧しさゆえに進学もままならず、教授の枝吉神陽(えだよし しんよう)の私塾で勉学を続けました。この頃、彼は「人智は空腹よりいずる」を口癖に、窮乏生活の中で学問に励んだと言われています。1850年(嘉永3年)、神陽が楠木正成の戦没日にちなんで「義祭同盟」を結成すると、新平は副島種臣(そえじま たねおみ)、大木喬任(おおき たかとう)らと共に最初に結成に参加しました。この同盟で、彼は尊王思想や国学を学び、仲間と議論に明け暮れることで、後に彼を突き動かすことになる思想的な原点を築いていきました。22歳になった1856年(安政3年)、彼は開国の必要性を説いた長文の意見書『図海策(ずかいさく)』を執筆。藩主の鍋島直正(なべしま なおまさ)にその才能を認められ、藩の貿易事務などに従事するなど、頭角を現します。

脱藩、永蟄居、そして維新政府への参加

しかし、藩の方針に業を煮やした新平は、29歳で脱藩して京都へ向かいます。そこで当時の世相をまとめるなど尊王攘夷運動に加わりますが、志士たちの空論やまとまりのなさに失望し、佐賀藩へ帰藩します。通常、脱藩は死罪でしたが、直正の裁量により「永蟄居(えいちっきょ)」(無期謹慎)に減刑されました。永蟄居中も、新平は寺子屋を開くなどして政治活動を続けました。15代将軍・徳川慶喜(とくがわ よしのぶ)が「大政奉還」を行うと、永蟄居を解かれ、新政府の誕生と共に京都へ派遣されます。江戸城が無血開城されると、新平は西郷隆盛と共に城内に入り、金銭などには目もくれず、町奉行所に保管されていた旧幕府の行政文書を押収しました。これは、後の税の仕組みを考える上で、非常に貴重な資料となりました。彼は、戊辰戦争が終結に向かう中、大木喬任と共に「江戸遷都論」を建議。江戸を「東京」と改称し、天皇が京都と東京を行き来する「東西両都論」を提案し、これが事実上の東京奠都(てんと)に繋がりました。

司法制度の父:近代国家の骨格を創る

明治新政府に復帰した江藤新平は、その卓越した才能で次々と改革を断行しました。

三権分立と「司法卿」への就任

1870年(明治3年)、彼は制度取調専務となり、フランスやプロイセンの制度を参考に、三権分立の導入を提言。さらに翌年、初代司法卿に就任すると、司法制度の基礎固めに全力を注ぎました。

- 司法職務定制: これまで府県ごとにバラバラに行われていた裁判事務を、司法省に統一しました。

- 裁判所の設置: 全国に裁判所を設置し、司法と行政を分離。誰でも公平な裁判が受けられるようにしました。

- 検事・弁護士制度の導入: 司法の公正を保つため、検事・代言人(弁護士)制度を導入しました。

- 娼妓解放令: 「牛馬ニ物ノ返弁ヲ求ムルノ理ナシ」(牛馬に物の返還を求める理屈はない)として、人身売買によって苦しむ娼妓を解放する通達を出しました。

これらの改革は、「民の権利」を守り、身分制度を撤廃する「四民平等」の理念に基づいたものであり、封建的な社会から近代的な市民社会への移行を促しました。

尾去沢事件と政府内の確執

江藤が司法改革を進める中で、政府内の汚職事件「尾去沢(おさりざわ)事件」を厳しく追及しました。この事件で、大蔵省の最高責任者である井上馨(いのうえ かおる)を辞職に追い込んだことで、彼は長州閥の恨みを買い、政府内で孤立していきます。

征韓論争と悲劇的な最期

明治6年(1873年)、新平は参議に転じますが、政府内で征韓論争が起こると、西郷隆盛の意見を支持。内治優先を唱える大久保利通らと対立し、政変に敗れて下野します。下野後、新平は故郷の佐賀に戻りますが、帰郷した彼を待っていたのは、明治政府に不満を持つ士族たちの不穏な動きでした。当初は彼らを鎮撫(ちんぶ)するつもりでしたが、政府の強硬な対応と士族たちの熱意に押され、ついに反乱「佐賀の乱(佐賀戦争)」のリーダーとして担ぎ上げられます。佐賀の乱は、大久保利通が率いる政府軍の圧倒的な火力の前に敗北。逃亡した新平は、高知県東部の甲浦で、皮肉にも自らが整備した指名手配写真制度によって捕らえられました。佐賀に護送された新平は、臨時裁判所で裁かれますが、弁論や釈明の機会を与えられぬまま、司法省時代の部下であった河野敏鎌(こうの としかま)によって、斬首刑に処されました。41歳の若さでした。

📍江藤新平ゆかりの地:改革と悲劇の足跡を辿る旅

江藤新平の足跡は、彼の故郷である佐賀県佐賀市を中心に、彼の人生を彩った各地に点在しています。

- 江藤新平の誕生地(佐賀市八戸):生家跡、場所を示す案内板のみ

- 江藤新平銅像(佐賀市神野公園):彼の功績を称える銅像が建っています

- 金福寺(佐賀市富士町):脱藩した江藤が謹慎処分になっていた寺

- 佐賀城本丸歴史館(佐賀市城内):江藤新平に関する常設展示があり、その功績を体感できます。

- 佐賀の役殉国十三烈士の碑(佐賀市城内・佐賀県立博物館内)

- 佐賀戦争記念碑(佐賀市水ヶ江万部島):佐賀の乱で命を落とした人々を悼む記念碑です。

- 江藤新平乗船の地(佐賀市西与賀町丸目):江藤が佐賀の役からの脱出の際に、船に乗った乗船の地。

- 本行寺(佐賀市西田代):江藤新平の墓所

💬江藤新平の遺産:現代社会へのメッセージ

江藤新平の生涯は、私たちに「法の下の平等と公正な社会」の重要性を教えてくれます。彼は、身分や階級にとらわれず、誰もが等しく法によって守られる社会を目指しました。彼の整備した司法制度は、現代の日本の司法の基礎となっています。彼の悲劇的な最期は、正義を貫くことの困難さと、政治的権力の前に法が歪められることの恐ろしさを示しています。しかし、その死が「ただ皇天后土の わが心を知るのみ」という言葉に凝縮されたように、彼の志は、後世の人々の心に深く刻まれました。江藤新平の物語は、正義と信念を貫くことの尊さ、そして民主的な社会を築くためには、法と正義を重んじる精神がいかに大切かを、私たちに力強く語りかけているのです。

(C)【歴史キング】

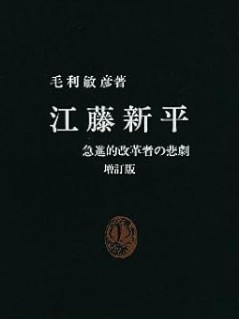

関連する書籍のご紹介

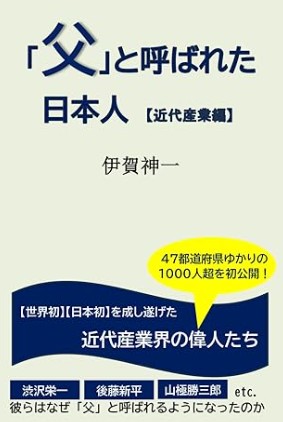

「父」と呼ばれた日本人【近代産業編】/ 伊賀神一 (著)

ペーパーバック – 2025/6/11

幕末から明治、大正、昭和にかけての激動の時代に、日本は欧米列強を手本として近代国家形成にまい進し、政治、経済、科学技術、司法、文化とあらゆる分野において先駆的役割を果たした偉人たちを多く輩出しました。

7.江藤新平、山田顕義、児島惟謙

民生の安定と人権確立に尽くした

「近代日本司法制度の父」「日本近代法の父」

「司法権独立の父」