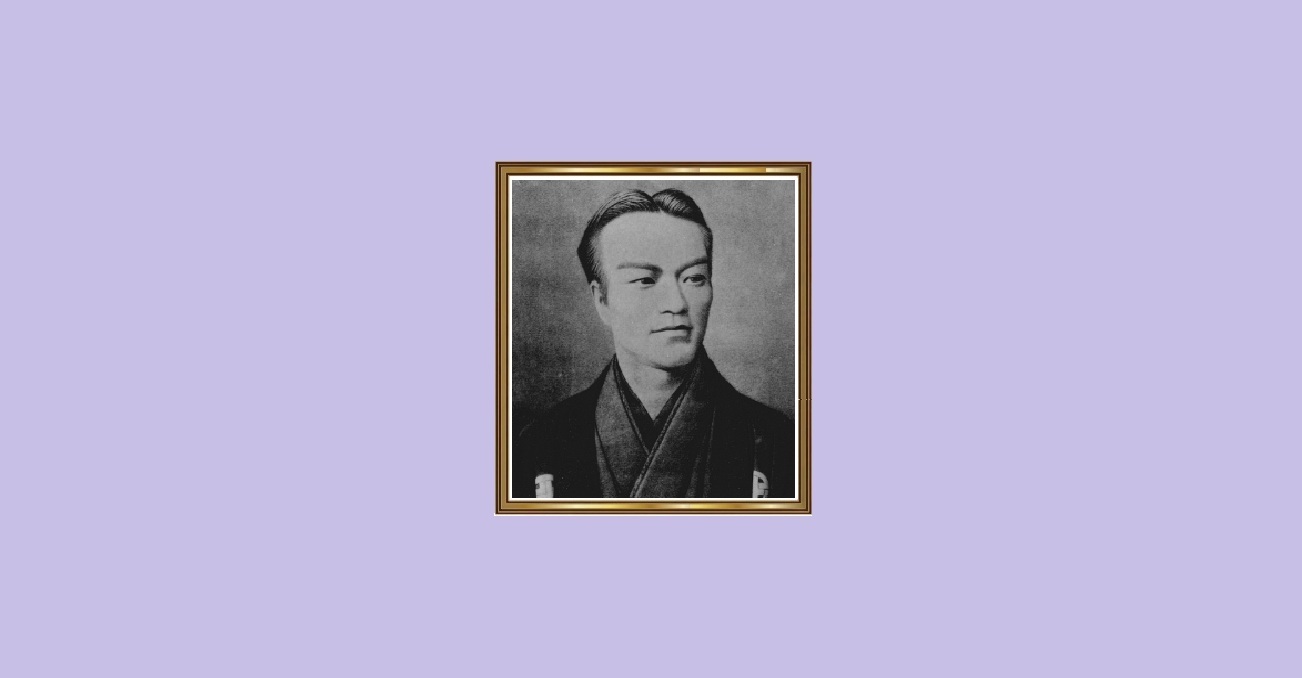

鹿児島県の偉人/大阪府の偉人:五代友厚 — 「近代大阪経済の父」が大阪経済に命を吹き込んだ

「まさに瓦解に及ばんとする萌し」(今にも崩壊しそうな兆候)

これは、明治維新後の混乱に陥った大阪の経済状況を、実業家五代友厚(ごだい ともあつ)が評した言葉です。薩摩藩の上級藩士の家に生まれた彼は、幕末の動乱期に海外へ渡り、西洋の進んだ商取引や産業を学びました。帰国後は、官職を捨てて民間に転じ、「東の渋沢、西の五代」と称されるほどの活躍を見せ、大阪の経済復興に生涯を捧げました。大阪株式取引所、大阪商法会議所、大阪商業講習所といった、現在の大阪経済の礎となる組織を次々と設立。彼の先見性と行動力、そして故郷と大阪への深い愛は、今もなお多くの人々に語り継がれています。

生誕と幼少期:地図に憧れた少年時代

五代友厚は1836年(天保6年)、薩摩藩の上級藩士である儒学者・五代直左衛門秀尭(ひでたか)の次男として、鹿児島城下長田町(現在の鹿児島市)に生まれました。幼名は徳助、または才助。五代家は代々島津家に仕える由緒正しい家柄であり、彼は恵まれた環境で育ちました。五代の幼少期に、父が藩主の島津斉彬(しまづ なりあきら)から外国の地図の模写を命じられた際、友厚がこの模写に深く興味を持ち、自室にも飾っていたという逸話が残されています。この幼少期の体験が、彼の中に海外への強い好奇心を育んだのではないかと言われています。10歳で藩校「造士館」に入学。ここでは、後に家老となる小松帯刀(こまつ たてわき)らと机を並べ、学問に励みました。

幕府海軍伝習所と海外への眼差し

1854年(安政元年)、ペリーが浦賀沖に来航し、天下が騒然とする中、五代は父を亡くし、藩に郡方書役(こおりかたかきやく)として出仕します。そして、幕府が長崎に開設した「長崎海軍伝習所」への留学を命じられます。長崎海軍伝習所は、勝海舟、榎本武揚ら、後の日本を動かすことになる若き俊英たちが集う場所でした。五代は、ここで航海術や軍事教練、外国語を学び、近代的な海軍のあり方に触れました。長崎で約11年間を過ごした彼は、この間に、藩の御船奉行副役として、藩の軍艦購入や管理を担当するようになります。この職務を通じて、スコットランド出身の商人、トーマス・ブレーク・グラバーと出会い、深い交流を始めます。五代は、グラバーと共に上海へ渡り、艦船を買い付けるなど、海外との取引に手腕を発揮しました。

薩英戦争とイギリス留学:武士の道から商人の道へ

1863年(文久3年)、薩摩藩とイギリスの間で「薩英戦争」が勃発。五代は、寺島宗則(てらしま むねのり)と共にイギリス軍の捕虜となります。この戦争を通じて、彼は日本の武力だけでは海外の列強には対抗できないことを痛感しました。捕虜となったことで藩内での評判を落とし、隠遁生活を送っていた五代は、この経験をもとに、薩摩藩に「イギリスへの留学生派遣」を強く提言します。この提言が認められ、彼は留学生の一団の副団長として、再び海外へと旅立ちます。イギリスでは、ベルギーのシャルル・ド・モンブランと出会い、商社の設立を合意。ベルギーとの和親条約締結や、富国強兵、殖産興業を薩摩藩に建言するなど、その視点は、武士の道から、商人の道へと大きく転換していきました。

帰国と明治政府での活躍

1866年(慶応2年)に帰国した五代は、長崎でグラバーと共に小菅修船場(ソロバンドック)を設立。また、長州藩に武器を供給するなど、薩長同盟の成立にも陰ながら貢献しました。明治元年(1868年)、新政府が樹立されると、五代は参与職外国事務局判事として、混乱する大阪の治安維持と外交事務に奔走します。特に、土佐藩士がフランス水兵を殺害した「堺事件」では、フランス公使レオン・ロッシュとの交渉に当たり、土佐藩士の命を救いました。彼は、外国資本による鉄道敷設の提案を却下し、あくまで官営にこだわるなど、日本の植民地化を防ぐための外交手腕も発揮しました。また、造幣寮(現在の造幣局)の設立にも尽力し、日本の貨幣制度の近代化に貢献しました。

大阪経済界の重鎮へ:官から民への転身

五代は、官僚として順調に出世を重ねましたが、明治2年(1869年)、突如、官職を辞し、民間に転じます。「瓦解に及ばんとする」大阪経済を立て直すべく、彼は、民間実業家として精力的な活動を開始しました。

大阪を近代化した事業の数々

- 大阪商法会議所の設立: 明治11年(1878年)、大阪の商取引の秩序を立て直すため、大阪商法会議所(現在の大阪商工会議所)を設立し、初代会頭に就任。

- 大阪株式取引所の設立: 同年、大阪株式取引所(現在の大阪取引所)を設立。日本の株式会社制度の普及に貢献しました。

- 大阪商業講習所の設立: 商業教育の必要性を痛感し、大阪商業講習所(現在の大阪公立大学)を設立。大阪経済を担う人材の育成に尽力しました。

- 鉱山業: 奈良県の天和銅山をはじめ、26か所もの鉱山を買収し、「鉱山王」と称されました。

- 海運業: 大阪商船(現在の商船三井)、南海電鉄、阪堺電車など、大阪の交通網の整備にも深く関わりました。

彼のこの活躍から、五代は「大阪経済界の重鎮」として、その名を轟かせました。

大久保利通との絆

五代は、下野した政府の要人たちを大阪へ招き、「大阪会議」を実現させました。彼は、内務卿・大久保利通の代理として、木戸孝允(きど たかよし)、板垣退助らを説得し、政府への復帰を促すなど、政治的にも大きな役割を果たしました。大久保は、五代を深く信頼し、財政改革や植産興業政策の推進にあたり、しばしば五代に意見を求めました。この二人の関係は、日本の近代化を支えた重要な絆でした。

悲劇的な最期と後世への評価

五代は、生涯を通じて蓄財に興味がなく、社会貢献を重視しました。しかし、事業の失敗による負債も多く、1885年(明治18年)、49歳の若さで糖尿病により亡くなりました。彼の死後、莫大な負債が残されましたが、五代の遺族が所有していた不動産を売却することで、完済されました。彼の生涯は、渋沢栄一が日本の近代化を全国規模で進めたのに対し、五代は、大阪という一都市に焦点を当ててその発展に貢献したことから、「東の渋沢、西の五代」と称えられています。

📍五代友厚ゆかりの地:近代大阪の足跡を辿る旅

五代友厚の足跡は、彼の故郷である鹿児島から、活躍の舞台である長崎、そして生涯を捧げた大阪へと繋がっています。

- 五代友厚誕生地(鹿児島市長田町31):石碑と観光案内板がある

- 五代友厚像(鹿児島市泉町5-8):泉公園内に像が建っている

- 若き薩摩の群像(鹿児島市中央駅前):薩摩藩英国留学生の像の一人として、五代の銅像が建っています。

- 五代友厚銅像(大阪市中央区北浜1-8-16):大阪取引所前に建つ銅像。

- 五代友厚銅像(大阪市中央区本町橋2-8):大阪商工会議所前に建つ銅像。

- 大阪企業家ミュージアム(大阪市中央区本町1-4-5・大阪産業創造館B1F):大阪で活躍した企業家をテーマとしており、大阪商工会議所創立120周年を記念して開設。

- 五代友厚旧邸跡(大阪市北浜):現在、日本銀行大阪支店の場所に、彼の旧邸宅がありました。

- 花外楼(かがいろう)(大阪市中央区北浜1-1-14・日本料理花外楼北浜本店前):大阪会議が開催された料亭です。

- 阿倍野墓地(大阪市阿倍野区阿倍野筋4-19):五代友厚の墓所です。

💬五代友厚の遺産:現代社会へのメッセージ

五代友厚の生涯は、私たちに「困難な状況をチャンスに変える力」を教えてくれます。彼は、薩英戦争で捕虜となるという逆境を、イギリスへの留学という機会に変え、西洋の知識を身につけました。そして、明治維新後の混乱した社会を、新たな事業を興す好機と捉え、大阪経済の復興に尽力しました。彼の「公益の追求」という精神は、単なる金儲けのためではなく、人々の生活を豊かにし、社会全体の繁栄を目指すものでした。これは、現代の企業経営にも通じる、持続可能な社会を築くための重要な智慧です。五代友厚の物語は、一人の実業家が、その先見性と不屈の精神によって、地域の、そして日本の未来を創ることができることを証明しています。彼の生き方は、現代に生きる私たちに、挑戦する勇気と、社会貢献という真の豊かさを追求することの大切さを、力強く語りかけているのです。

©【歴史キング】