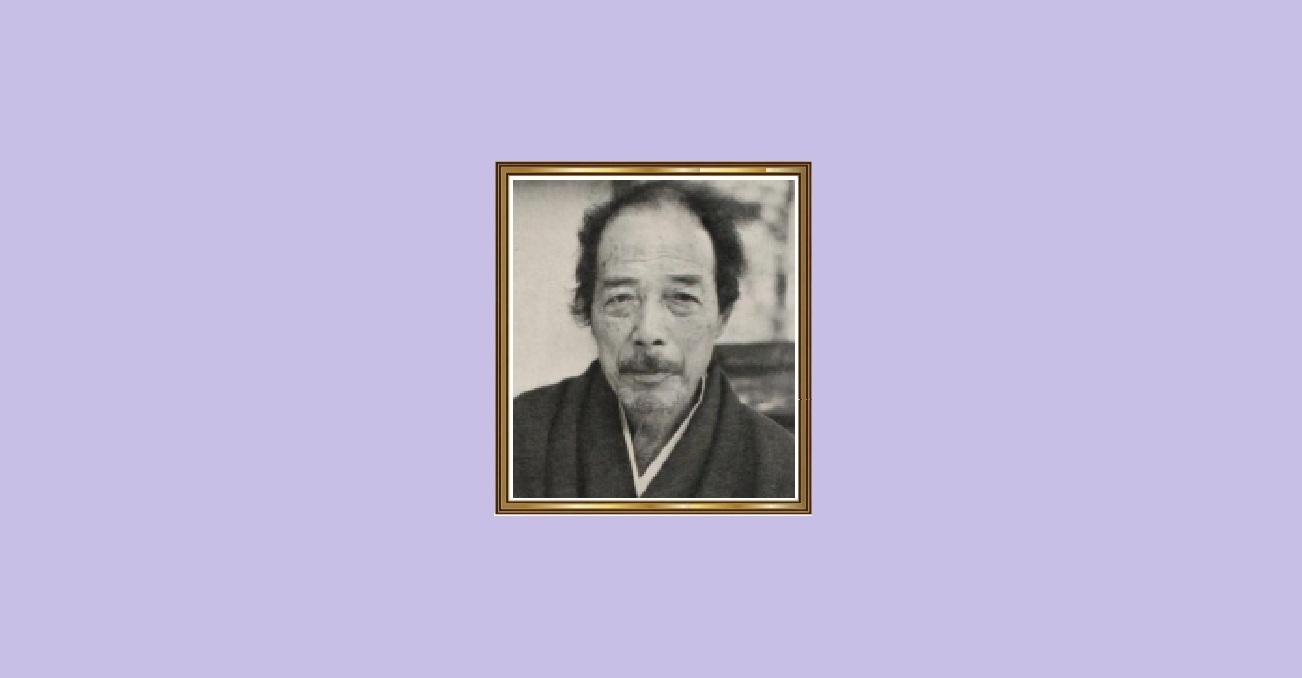

茨城県の偉人:横山大観 — 朦朧体(もうろうたい)を創り、「富士」に魂を込めた近代日本画の巨匠

茨城県

「一切の藝術は無窮(むきゅう)を趁(お)ふの姿に他ならず」

(すべての芸術は、永遠を追いかける姿にほかならない)

この言葉を座右の銘とした横山大観(よこやま たいかん)は、明治、大正、昭和の三代を生きた近代日本画壇の巨匠です。常陸国水戸本町(現在の茨城県水戸市)に、水戸藩士の子として生まれた彼は、師・岡倉天心の理念を貫き、線描を排した「朦朧体(もうろうたい)」という革新的な画法を生み出しました。初期には酷評されながらも、その不屈の創造精神で画壇の頂点に立ち、特に富士山を生涯の画題として描き続けました。

幼少期の学びと、画家への遅いスタート

横山大観、本名・秀麿(ひでまろ)は、1868年(慶応4年/明治元年)、水戸藩士・酒井捨彦(すてひこ)の長男として生まれました。幼い頃に父が内務省に奉職したため東京に移住し、東京府中学校(現・都立日比谷高校)で学びました。当初は東京大学への進学を目指していましたが、受験の手続き上の問題で進学を断念。私立の東京英語学校に入学し、高い語学力を身につけました。この英語力は、後に彼が海外で活動する際に大きな力となります。大観が画家を志したのは、20歳と遅い時期でした。父の反対を押し切って、結城正明(ゆうき まさあき)の画塾で学び、1889年(明治22年)、新たに開校された東京美術学校(現・東京藝術大学)の日本画科に第1期生として入学します。

📌 岡倉天心との出会いと「無我」の誕生

東京美術学校での大観は、生涯の師となる岡倉天心(おかくら てんしん)、そして教授の橋本雅邦(はしもと がほう)と出会います。天心は、日本の伝統美術に西洋の理念を取り入れ、新しい日本美術を創造するという壮大なビジョンを持っており、大観はこの天心の美術運動に深く共鳴しました。卒業制作の《村童観猿翁図》で才能を示した大観は、母校の助教授に就任。そして、天心の指導の下で制作した《無我》(1897年)が注目を集め、画壇での順調なキャリアをスタートさせました。この作品に描かれた無心な童子の姿は、後に大観の芸術理念を象徴する作品の一つとなります。

苦難の五浦時代と「朦朧体」の誕生

順風満帆に見えた大観の人生は、1898年(明治31年)に一変します。校長であった岡倉天心が、学内の排斥運動「美術学校騒動」により辞職に追い込まれると、大観は師に殉じて助教授を辞任。橋本雅邦、菱田春草(ひしだ しゅんそう)、下村観山(しもむら かんざん)らと共に、天心が設立した日本美術院の創立に参加しました。

📌 守旧派からの猛批判と「朦朧体」

日本美術院の活動の中で、大観は菱田春草と共に、西洋画の外光表現を取り入れた新しい画風の研究を重ねます。その結果生まれたのが、輪郭線(線描)を大胆に抑え、色彩の濃淡とぼかしで空気や光を表現する、独特の没線描法でした。この先進的な画風は、当時の守旧派の画家たちから「朦朧体(もうろうたい)」(曖昧でぼんやりとした画風)と激しく批判されました。作品は売れず、大観は生活苦に陥ります。妻、弟、娘を相次いで亡くすなど、私生活でも苦難の時期が続きました。

📌 五浦への移住と海外での成功

経済的に追い詰められた日本美術院は、1906年(明治39年)、天心と共に茨城県の僻地である五浦(いづら、現・北茨城市)へと移転します。大観は、春草、観山、木村武山らと共に五浦に移り住み、「餓死寸前まで」苦しい共同生活の中で、画業の革新を続けました。しかし、日本国内で不評だった朦朧体の作品は、海外で真価を発揮します。1904年から1905年にかけて、大観はアメリカ、イギリス、フランス、ドイツを歴訪し、ニューヨークやロンドンで展覧会を開催。彼の作品は、光の表現を重視した当時の欧米の美術潮流と合致し、高い評価を得ました。

水墨画の金字塔と「富士」の魂

海外での成功を経て、大観の画風は朦朧体を脱却し、鮮やかな色彩と装飾性を取り入れた作風へと進化します。

📌 「生々流転」の完成と日本美術院の再興

1913年(大正2年)に師・天心が死去すると、大観は下村観山らと共に日本美術院を再興し、その中心的な存在となります。彼は、日本の伝統を踏まえながら、西洋の表現を取り入れた独自の画風を確立しました。

- 水墨画の革新: 1923年(大正12年)、再興院展に出品した水墨画の金字塔《生々流転(せいぜいるてん)》(重要文化財)は、全長40メートルにおよぶ大作です。水の一滴が川となり、海となり、雲となり、再び山に還るという、壮大な自然の循環を墨一色で描き切りました。

- 琳派と色彩: 《夜桜》などでは、宗達・光琳以来の装飾的な琳派の様式を近代的に取り入れ、鮮やかな色彩で日本の美を表現しました。

📌 終生のテーマ「富士」への傾倒

大観が最も愛し、描き続けた画題が富士山でした。生涯に1500点を超える富士の作品を描いた彼は、「富士を描くのは富士にうつる自分の心を描くことだ」と語っています。昭和初期以降、富士山は日本の象徴、あるいは日本国民の精神性を具象化したものとして描かれるようになります。《正気放光》などには、水戸藩士の家に生まれた彼が受けた水戸学(藤田東湖の「正気歌」)の影響が色濃く現れています。

栄光と「彩管報国」:画壇の重鎮へ

大観は、その後、日本画壇の重鎮として確固たる地位を築き上げます。1937年(昭和12年)、第1回文化勲章受章者の一人となり、名実共に国民的画家となりました。しかし、太平洋戦争中には「彩管報国」(絵筆をもって国に報いる)を掲げ、連作の売上を軍用機の製造に寄付するなど、軍国主義に協力的な姿勢をとりました。終戦後、一時戦犯容疑者として取り調べを受けますが、その後も変わらず日本画を描き続けました。晩年、彼は「日本酒の美学」でも知られ、毎日1升5合を飲んだという逸話が残されています。愛飲していた広島の「醉心」の酒蔵には、大観の絵が多数贈られ、現在「大観記念館」となっています。1958年(昭和33年)、池之端の自宅で89歳で永眠。その脳は、東京大学医学部病理学教室に寄贈され、日本の芸術の発展に貢献した天才の頭脳として保存されています。

横山大観ゆかりの地:画家の魂を辿る旅

横山大観の足跡は、故郷である水戸から、美術学校のあった上野、そして苦難と創作の地である五浦へと繋がっています。

- 横山大観生誕地(茨城県水戸市城東2-51):水戸藩士の子として生まれた場所を示す銅像が建っています。

- 横山大観頌碑(茨城県近代美術館・茨城県水戸市千波町 東久保666-1)

- 横山大観記念館(東京都台東区池之端1-4-24):大観のアトリエ兼邸宅を公開。明治41年から昭和33年に亡くなるまでのおそよ50年間、大観はこの地で創作活動を行った。

- 岡倉天心記念公園(東京都台東区谷中5-7-10)岡倉天心宅跡は、旧宅跡であり日本美術院のあった場所で現在、岡倉天心記念公園になっています。

- 茨城県天心記念五浦美術館(茨城県北茨城市大津町椿2083):天心が日本美術院を移し、大観らが苦難の中で創作を続けた五浦の地にあります。

- 天心遺跡記念公園(旧日本美術院五浦研究所跡・茨城県北茨城市大津町五浦)

- 横山大観旧別荘(五浦観光ホテル別館大観荘・特別室・茨城県北茨城市大津町722)

- 足立美術館・横山大観特別展示室(島根県安来市古川町320):大観作品を120点以上所蔵し、特別展示室があります。

- 湯田中温泉、安代館・別館(旧横山大観別荘)嶽心荘(長野県下高井郡山ノ内町佐野2341−ロ):横山大観の旧別荘です。

- 大観記念館(醉心山根本店・広島県三原市東町1-5-58):昭和26年に醉心山根本店が本社奥にたたずむ木造漆喰2階建ての棟を改修し「大観記念館」を創設、爾来3年ごとの文化の日に広く一般公開(不定期)している。

- 横山大観墓所(東京都台東区谷中7・谷中霊園乙8号4側):大観の脳は、今も東京大学医学部に保管されている。

横山大観の遺産:現代社会へのメッセージ

横山大観の生涯は、私たちに「創造への不屈の意志」を教えてくれます。彼は、旧来の権威や世間の批判に屈することなく、自らの信じる新しい表現「朦朧体」を追求し続けました。彼の「富士を描くのは富士にうつる自分の心を描くことだ」という言葉は、芸術家だけでなく、すべての人に、自己の内面を見つめ、それを表現することの尊さを教えてくれます。横山大観の物語は、一人の人間が、その創造性と不屈の精神によって、時代の壁を打ち破り、日本の文化の新しい地平を切り拓くことができることを証明しています。彼の精神は、現代に生きる私たちに、自己革新の勇気と、情熱を傾けることの真の豊かさを、力強く語りかけているのです。

(C)【歴史キング】

関連する書籍のご紹介