【兵庫・淡路島】日本最古の神社・伊弉諾神宮に鎮座する「夫婦楠」〜国生み神話が育んだ900年の奇跡

🟤国生みの神│伊弉諾神宮

推定樹齢900年【クスノキ】

伊弉諾神宮(兵庫県淡路市)

日本神話で最初に夫婦の契りを交わし、国生みの大業を果たされた伊弉諾(イザナギ)大神と伊弉冉(イザナミ)大神。その二柱をお祀りする伊弉諾神宮は、記紀神話に記載がある中で日本最古の神社とされています。この神社の起源は、国生みを終えた伊弉諾大神が、最初にお生みになった淡路島の多賀の地に余生を過ごす「幽宮(かくりのみや)」を構え、そこに御神陵が営まれたことに始まると伝えられています。この神聖な境内に、夫婦神の神霊が宿る御神木として、篤い信仰を集めているのが「夫婦楠(めおとのおおくす)」です。樹齢約900年、樹高30メートルを超えるこの巨木は、元は二株の木が成長するにつれて合体し、一株に育ったという非常に珍しい姿をしています。その名の通り、二本の幹が寄り添うかのように天に向かって伸びる姿は、まさに夫婦の絆を象徴しているかのようです。この夫婦楠は、古くから「連理(れんり)の楠」とも呼ばれ、夫婦円満、安産子宝、そして良縁・縁結びのご利益があるとされ、御神木からパワーをもらおうと、多くの参拝者が幹をなでたり、抱きついたりしています。また、根元には、二神の間に最初に生まれた蛭子命(ヒルコノミコト)を祀る岩楠神社があり、子孫繁栄の信仰も集めています。

この淡路島という国生み神話の舞台に立つだけで、悠久の歴史と壮大なロマンを感じることができます。その中心に鎮座する伊弉諾神宮と夫婦楠は、訪れる人々に清々しい空気と、心の安らぎを与えてくれるでしょう。ぜひ一度、この特別なパワースポットを訪れ、900年の時を超えて生き続ける夫婦楠の壮大な神威と、温かいエネルギーを肌で感じてみてください。

所在地・アクセス情報

所在地:兵庫県淡路市多賀740

アクセス:神戸淡路鳴門自動車道「津名一宮IC」より県道88号を北西へ車で約5分。駐車場あり

淡路交通バス「神姫バス」で「郡家」下車、徒歩20分

<現地説明文>

夫婦大楠(めおとのおおくす)

伊弉諾(いざなぎ)神宮の御祭神は伊弉諾(いざなぎ)大神伊弉冉(いざなみ)大神で夫婦の正道の掟てを定められた皇祖の大神様です。

元は二本の「楠」がいつしか根を合わせて一株に成長したもので、御神霊が宿り給う御神木と信仰されており、淡路の古地誌にも「連理の楠」と記されています。

岩楠(いわくす)神社には蛭子(ひるこ)大神を祀り、夫婦円満、良縁縁結、子授け 、子育ての霊験あらたかと崇敬されています。

県指定文化財 伊弉諾神宮の夫婦クス

指定年月日 昭和48年3月9日

所有者・管理者 伊弉諾神宮

根廻り12.40メートル、目通り、幹囲8.00メ ートル、幹は地上2.25メートルで二つの支幹に分かれ、それぞれの幹囲は、5.35メートル と3.75メートルである。一方の支幹の地上7 メートルの部分と他方の支幹の地上6メートルの部分で再び分岐している。樹高約30メートル、枝張りは南へ約16メートル、北へ約12メートルある。樹形は一部茎葉の枯損によっ て、外観上劣るが、樹勢は全体としてまだ旺盛である。樹令は約900年といわれている。 クスノキは兵庫県の県樹であり、県指定の伊丹市法巌寺、西宮市海清寺および川西市小戸神社などの大クスとともに貴重な文化財とし て保存されている。

平成7年2月

兵庫県教育委員会

🟤ユーチューブちゃんねる{御神木マニア}@goshinbokumania より

🟤ご紹介した御神木(クスノキ)のある場所

関連する書籍のご紹介

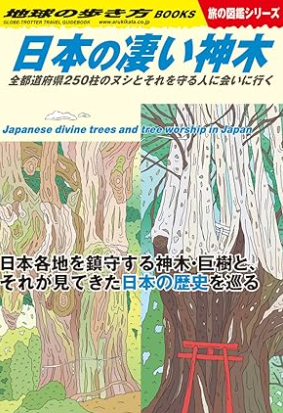

日本の凄い神木: 全都道府県250柱のヌシとそれを守る人に会いに行く / 本田不二雄 (著)

単行本 – 2022/10/27

旅に新しい楽しみや見方を紹介する旅の図鑑シリーズ新刊。日本の全都道府県の、地元で信仰される神木や、歴史ある巨木を紹介。木の歴史や巨木が生まれる背景、人との生活との関わりなど、「木の旅」をテーマに、各地方の巨木・神木を240本以上紹介。また、木・人・旅に関するコラムなどの情報も充実。

(C)【歴史キング】×【御神木マニア】