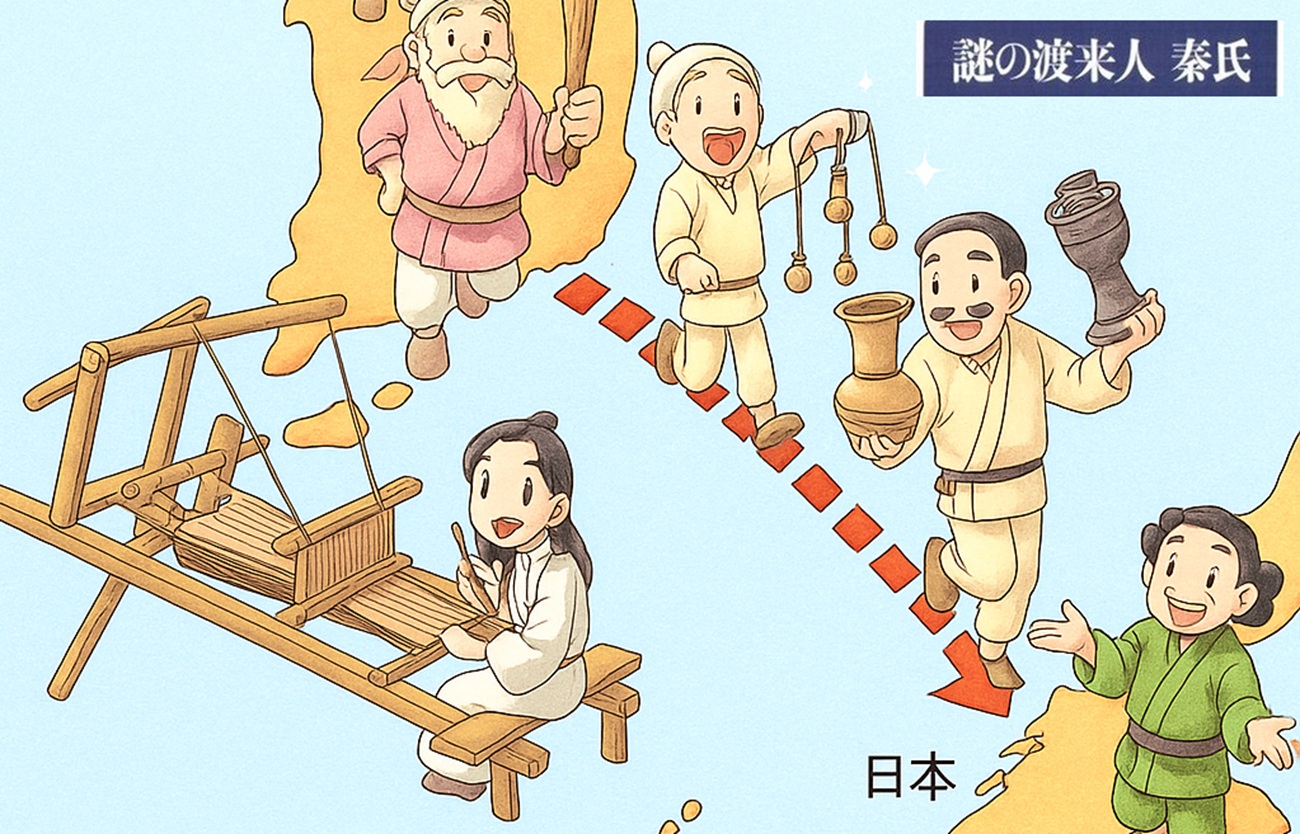

渡来人・秦氏とは何者か――古代日本を動かした“謎の豪族”の実像に迫る(第2回)

古代の超難問!「弓月君」は何者だったのか?

「弓月君」は何者だったのか?

前回の記事では、秦氏が京都の太秦を拠点に、政治・経済・宗教の三分野で古代日本に絶大な影響を与えた、一大渡来系勢力であったことをご紹介しました。しかし、彼らの真の正体と、故郷からの旅路については、多くの謎が残されています。今回は、秦氏の物語の始まり、すなわち「渡来伝承」に焦点を当てます。古代日本の歴史書『古事記』と『日本書紀』(記・紀)は、秦氏の祖先が応神天皇の時代に朝鮮半島から渡って来た、と記しています。特に『日本書紀』に登場する弓月君(ゆづきのきみ)の壮大な渡来劇は、秦氏のルーツを探る上で欠かせない最重要テーマです。この弓月君とは、一体何者だったのでしょうか? そして、彼が率いたという膨大な民衆の群れは、いかにして古代日本へたどり着いたのでしょうか。

壮大な渡来劇:『日本書紀』が語る弓月君

応神天皇の時代、百済から来た「君」

『日本書紀』の記述は、応神天皇十四年の条に始まります。

百済(くだら)から弓月君という人物が来日し、天皇に窮状を訴えました。彼は、自分の国の人々である「百二十県(あがた)」の民を率いて日本に帰化(渡来)しようとしたものの、新羅(しらぎ)の妨害にあい、途中の加羅国(から:伽耶)に人々が留め置かれて身動きが取れない、というのです。

「百二十県」の民とは、一体どれほどの規模だったのでしょうか?

一県あたりの人口にもよりますが、後の『新撰姓氏録』には「百二十七県」の「百姓」(ひゃくせい:民衆)とあり、その総数は一万人、あるいは二万人を超えるという説もあります。もしこの数字が事実なら、当時の日本にとって、これほどの大人数の一斉受け入れは、国家の一大事だったに違いありません。秦氏の持つ力の大きさを物語る、桁違いのスケールです。

葛城襲津彦と平群木菟宿禰の派遣

天皇はこの訴えを聞き入れ、当時の有力豪族である葛城襲津彦(かつらぎのそつひこ)を派遣し、弓月君の民を迎えに行かせます。しかし、なぜか襲津彦は三年経っても帰ってきません。業を煮やした応神天皇は、さらに平群木菟宿禰(へぐりのつくのすくね)と的戸田宿禰(いくはのとだのすくね)という豪傑たちに精鋭の兵を与え、新羅の国境へ向かわせました。武力を背景にした日本の牽制に驚いた新羅の王は、ついに弓月の民の解放に応じます。こうして、弓月君と民衆は、葛城襲津彦と共にようやく日本へ渡来することができた、というのが『日本書紀』の描く壮大な渡来劇の概要です。応神天皇が後に八幡宮(はちまんぐう)の主祭神として「武神」として祀られるのは、このとき、弓月君の民を武力をもって救い、受け入れたことへの感謝の意が込められている、という解釈も生まれています。

弓月君の「正体」をめぐる三つの謎

『日本書紀』には、弓月君が「秦氏の祖」であるとは直接的に書かれていません。にもかかわらず、彼が秦氏の始祖とされるのは、平安時代初期に編纂された古代豪族の系譜集『新撰姓氏録(しんせんしょうじろく)』の記述があるからです。この「弓月君」をめぐる伝承は、多くの謎に包まれています。

謎その1:弓月君の出自はどこか?

『日本書紀』は「百済から来朝」と記していますが、後の考古学的な調査からは、新羅(しらぎ)との結びつきを示す証拠が多数発見されています。

1. 新羅・辰韓説

秦氏の拠点であった場所、例えば広隆寺(こうりゅうじ)周辺の遺跡などからは、新羅系の瓦(かわら)紋や遺物が多数出土しています。国宝第一号の広隆寺の弥勒菩薩半跏思惟像(みろくぼさつはんかしゆいぞう)の材質が、新羅の領域で採れる赤松であることも、新羅との関係の深さを示唆します。また、新羅の前身である辰韓(しんかん)は、かつて中国の史書で「秦韓(しんかん)」とも呼ばれていました。これは、中国の秦王朝時代に、重い課役を逃れて朝鮮半島南部の東側に移住してきた中国系移民の子孫が住んでいた地だと伝えられています。「秦氏」という氏名が、この「秦韓」に由来するとすれば、弓月君は新羅系、あるいはその地に移住した中国系の人々のリーダーだった可能性が出てきます。

2. 百済人(公式見解)説

『日本書紀』が「百済から来朝」と明確に記している事実は重いです。古代の日本は百済と長期にわたり友好関係を築いていましたが、新羅とは敵対と緊張が続いていました。秦氏という巨大勢力の渡来を歴史書に記録するにあたり、友好国である百済のルートで来た、とした方が政治的に都合が良かったという解釈も成り立ちます。

3. 伽耶(かや)人説

弓月君は「新羅に妨害され、民は加羅(伽耶)に留まっている」と訴えました。伽耶は朝鮮半島南部にあった小国家群で、百済と新羅に挟まれ、常にその勢力圏下で翻弄されていました。弓月君の勢力は、百済と新羅の間を渡り歩き、最終的に戦乱を逃れるために日本への集団移住を決断した、という見方もできます。秦氏の一部が、新羅によって伽耶が滅亡させられた562年頃の難民として渡来したとする説もあり、弓月君の渡来を特定の時期に限定せず、複合的な渡来集団として捉える考え方も有力です。

謎その2:弓月君は秦の始皇帝の子孫なのか?

『新撰姓氏録』は、秦氏の出自を「秦の始皇帝の三世孫、孝武王の後裔」とし、弓月君(融通王)をその子孫であるとしています。万里の長城や巨大な土木事業を行った始皇帝の血筋という権威を借りることで、渡来系氏族としての地位を高めようとした、というのが通説です。秦氏が持つ高い土木・治水技術が、始皇帝の時代の秦の技術と結びつけられた、というロマンあふれる解釈もできます。

しかし、始皇帝の死から応神天皇の時代(4世紀末~5世紀初頭)までは、およそ600年もの隔たりがあり、この系譜をそのまま史実と捉えることは困難です。秦氏が自らを「始皇帝の子孫」と称し始めたのは、『記・紀』編纂後の8世紀後半から9世紀頃と考えられています。

ただし、「秦氏」も「漢氏」(東漢氏)も、それぞれ中国を代表する王朝の名である「秦」と「漢」を氏の名に選んだことは、彼らが単なる朝鮮半島出身者というだけでなく、中国大陸にルーツを持つことを強く意識していた証拠ではないでしょうか。

謎その3:「弓月」の語源は何なのか?

そもそも「弓月(ゆづき)」という言葉自体が、何を意味するのか、はっきりしていません。

1. 樹木信仰説

「弓月(ゆづき)」は、『万葉集』で「斎槻(ゆつき)」、すなわち「神聖な槻(つき)の木」を意味する表記に使われた例があり、古代日本における樹木信仰と結びつける説があります。弓月君は、農耕や水に関わる信仰を司る、人々のリーダーだったと解釈するのです。

2. 地名・言語説

朝鮮語の「ハタ」が「大・巨・多」を意味する言葉や、機織りの「機(はた)」に由来するという説のほか、「弓月」という名前が、中央アジアのイリ盆地にあったとされる「弓月国」に由来し、弓月君がシルクロードを辿ってきたユダヤ人の末裔ではないか、とするロマンあふれる説まで存在します。

秦氏と東漢氏:二大渡来系氏族の比較

秦氏の渡来と同時期に、もう一つの巨大渡来系氏族、東漢氏(やまとのあやのうじ)の祖先とされる阿知使主(あちのおみ)も来日したとされています。彼らはともに応神朝に渡来したとされる大勢力ですが、その後の道筋は大きく異なりました。

| 比較項目 | 秦氏(はたし) | 東漢氏(やまとのあやのうじ) |

| 主な貢献分野 | 養蚕・機織・治水・土木(殖産的氏族) | 学識・記録・軍事・土木(官僚的・技術的氏族) |

| 政治への関与 | 意識的に距離を置き、特定の豪族と密着せず(秦河勝は聖徳太子の側近) | 蘇我氏など中央豪族の側近(親衛隊)として、政治の中枢に深く食い込む |

| 人口・規模 | 八世紀代の史料から1,200人程度確認。圧倒的な人口規模を持つ | 八世紀代の史料から80人程度確認。技術者集団が主体の少数精鋭 |

| 姓(カバネ) | 公→造→連→忌寸 | 直→連→忌寸 |

| 性格 | 膨大な農民集団を統率し、広範囲に勢力を扶植した土豪的性格が濃厚 | 中央王権に仕え、知識や技術で奉仕した官僚的・都市的性格が濃厚 |

東漢氏が主に「須恵器(すえき)」を造る陶部(すえべ)や、馬具を作る鞍作部(くらつくりべ)など、手工業の技術者集団を束ねていたのに対し、秦氏は農民を主体とする大集団を形成し、日本列島の広範な開発に貢献しました。この「数の力」と「政治的な距離の取り方」こそが、秦氏が後の遷都や神道世界にまで深く浸透し、古代日本を動かす「黒幕的政商」としての地位を確立できた理由かもしれません。

葛城から山背へ:秦氏、大和を離れる

『新撰姓氏録』によれば、弓月君の民が最初に居を定めたのは、大和国(やまとのくに)の葛城(かつらぎ)地方、「朝津間・腋上(あさつま・わきがみ)」の地だと記されています。この葛城は、当時、対朝鮮外交・軍事で活躍した大豪族葛城氏の本拠地でした。弓月君の渡来に関わったとされる葛城襲津彦の領地に、渡来当初の一時期、秦氏が受け入れられていたことは、史実として十分考えられます。しかし、5世紀後半から末頃にかけて、葛城氏が雄略天皇(ゆうりゃくてんのう)と敵対して衰退すると、その配下にいた中小豪族や渡来人たちは、葛城を離れていきます。秦氏もこの時期、本拠地を大和から、後の京都となる山背国(やましろのくに)へと移し、太秦(うずまさ)の地に強固な勢力を築き上げていくのです。この山背への移住と定着が、後の平安京遷都という、歴史的大事件の遠因となるのでした。弓月君という謎の人物が率いた集団は、一箇所に留まることなく、古代日本の政局の変化に合わせて、まるで水が流れるように移動し、最終的には日本の中心地となる山背を掌握しました。彼らの旅路は、そのまま古代日本の国家形成の裏側を映し出していると言えるでしょう。弓月君は本当に百済人だったのか、新羅人だったのか、それとも中国大陸にルーツを持つ人々だったのか。彼らの出自の多面性こそが、秦氏という巨大な「謎の豪族」の正体なのかもしれません。

▼バックナンバー