岐阜県の偉人:杉原千畝 — 6000人の命を救った「東洋のシンドラー」、人道に生きた外交官

岐阜県

「私に頼ってくる人々を見捨てるわけにはいかない。でなければ私は神に背く」

第二次世界大戦の最中、ナチス・ドイツの迫害から逃れてきた数千人のユダヤ難民に、日本通過ビザ(査証)を発給し続けた外交官、杉原千畝(すぎはら ちうね)の決意の言葉です。岐阜県八百津町に生まれた彼は、外務省の訓令に反して人道的な判断を下し、多くの命を救った功績から「東洋のシンドラー」と呼ばれています。彼の生涯は、外交官としての使命と、人間としての良心という、二つの重い責務の狭間で貫かれた「至誠の人」の物語です。

幼少期から「ロシア通」へ:転機と卓越した語学力

杉原千畝は、1900年(明治33年)、岐阜県武儀郡上有知町(現在の美濃市)に、税務官吏の父・好水(よしみ)の次男として生まれました。父親の転勤に伴い、福井、三重、そして名古屋へと転居を繰り返す多忙な幼少期を過ごしました。父は、千畝に医師になることを強く望んでいましたが、千畝は京城医学専門学校の入試で白紙答案を出し、父の意に反して上京。早稲田大学高等師範部英語科に入学します。

📌 外務省留学生への転身と対ソ諜報活動

家からの仕送りが途絶える中、千畝はアルバイトで生計を立てていましたが、外務省の留学生試験を知り、受験を決意します。受験科目は、法律、経済、国際法と外国語という難易度の高いものでしたが、千畝は独学と猛勉強でこれを突破。早稲田大学を中途退学し、外務省のロシア語留学生として中華民国のハルビンに派遣されました。ハルビン学院でロシア語を学んだ彼は、ロシア語の能力で頭角を現し、北満洲鉄道譲渡交渉では、ソ連側に対して周到な調査を提示し、日本にとって有利な協定締結に貢献。26歳の若さで「ロシア問題のエキスパート」として外務省から高い評価を受けました。しかし、この時期に千畝は、ユダヤ人富豪殺害事件などを通じて、関東軍の後援する白系ロシア人組織の横暴や、「驕慢、無責任、出世主義」な軍国主義の姿を目の当たりにし、日本の大陸進出への不信感を抱くようになります。

運命の赴任:リトアニア・カウナスでの葛藤

千畝はその後、ソ連から入国を拒否されるという異例の事態を経て、第二次世界大戦勃発直前の1939年(昭和14年)に、リトアニアの臨時首都カウナスにある日本領事館の領事代理として赴任します。

独ソ戦勃発の予見と「命のビザ」

千畝のカウナスでの主要な任務は、リトアニアとドイツの国境地帯から入ってくるドイツ軍の対ソ攻撃に関する情報収集でした。彼はポーランドの地下諜報機関と接触し、極秘情報を入手。1941年(昭和16年)6月の独ソ戦勃発の時期を正確に予測し、本国に報告しています。しかし、1940年7月、ポーランドからナチスの迫害を逃れてきたユダヤ難民たちが、日本通過ビザを求めて領事館に殺到します。彼らの多くは、亡命先(オランダ領キュラソーなど)への入国許可も、旅費も持たない、規則上はビザ発給の要件を満たさない人々でした。千畝は、難民たちの窮状を目の当たりにし、本国外務省に「人道上、拒否できない」としてビザ発給の許可を求める電報を打ちました。しかし、本省からは「規定厳守、ビザ発給不可」の訓令が繰り返し回電されてきます。

訓令違反と「6,000人の命」

外務省の訓令と、目の前の「人道」の板挟みになった千畝は、ついに独断でビザの発給を決意します。

- 独断の発給: 1940年7月から8月29日の領事館閉鎖まで、千畝は昼夜を問わず、寝る間も惜しんでビザを書き続けました。万年筆が折れるほどの猛烈な作業を、妻・幸子(ゆきこ)の献身的な支えのもとで続けました。

- 列車での発給: カウナスからの退去命令が出され、ベルリンへ向かう国際列車の窓からも、難民たちのためにビザを書き続けます。列車が走り出し、もう書けなくなったとき、千畝が「許してください、私にはもう書けない」と頭を下げると、ユダヤ人たちは「スギハァラ。私たちはあなたを忘れません」と叫びながら、列車と並んで走ったといいます。

千畝が発行したビザは、記録に残るものだけでも2,139枚以上にのぼり、一家族に一枚発行していたことから、少なくとも6,000人ものユダヤ人の命を救ったとされています。

悲劇的な帰国と「諸国民の中の正義の人」

千畝は、終戦後の1947年(昭和22年)に日本へ帰国しますが、その直後に外務省を依願退職しました。この退職は、表向きは戦後の人員整理によるものでしたが、彼の「訓令違反」が理由であったことは、長年の間、外務省内の公然の秘密とされてきました。帰国後の千畝は、商社のモスクワ駐在員などを務めながら、その功績をひけらかすことなく、静かに暮らしました。

28年ぶりの再会と名誉回復

1968年(昭和43年)、イスラエル大使館員となっていたビザの受給者ニシュリ氏と28年ぶりに再会したことがきっかけとなり、千畝の功績が再び世に知られるようになります。1985年(昭和60年)、イスラエル政府は千畝の功績をたたえ、日本人として初となる「諸国民の中の正義の人」(ヤド・バシェム賞)を授与しました。受賞メダルには「一人の命を救う者は全世界を救うのと同じである」というタルムードの言葉が刻まれていました。1986年(昭和61年)、千畝は86歳で逝去。その葬儀には、世界各国から多くのユダヤ人関係者が参列し、その死が悼まれました。日本政府による公式の名誉回復が行われたのは、千畝の没後14年目にあたる2000年(平成12年)になってからでした。当時の河野洋平外務大臣が「人道的かつ勇気ある判断を行った」と、彼の行動を公式に認めました。

杉原千畝ゆかりの地:人道の足跡を辿る旅

杉原千畝の足跡は、彼の故郷である岐阜県から、リトアニア、そして彼の志を継ぐ世界各地へと繋がっています。

- 人道の丘公園・杉原千畝記念館(岐阜県加茂郡八百津町八百津1071):命のビザの意義を伝え、平和を願う公園と千畝の功績をたたえ、設立された記念館がある。

- リトアニア杉原記念館・Sugihara house(リトアニア・カウナス・Vaizganto 30, Kaunas, Lithuania):かつての日本領事館跡地で、杉原千畝の資料が展示されています。

- 人道の港 敦賀ムゼウム(福井県敦賀市金ケ崎町23-1):1920年(大正9年)にシベリアにいたポーランド孤児が上陸したことや第二次世界大戦中に杉原千畝の命のビザに救われた多くのユダヤ人難民が敦賀にたどり着いた史実を紹介している。

- 杉原千畝人道の道(愛知県名古屋市):千畝の少年時代の居住地付近(中区平和1・平和小学校付近)と母校・愛知県立第五中学校(現瑞陵高校)とを結ぶ道(約4km)を「杉原千畝人道の道」と名付け、銘板6ヶ所、案内板2ヶ所が設置されており、各銘板にはそれぞれの設置場所にまつわる千畝氏のエピソードが掲載されています。

- 杉原千畝広場 センポ・スギハラ・メモリアル(名古屋市瑞穂区北原町2-1・愛知県立瑞陵高等学校正門西側):「命のビザ」で知られる杉原千畝氏の人道的功績を顕彰する屋外型展示施設。杉原氏とユダヤ人家族の等身大ブロンズ像、陶板で再現したビザリスト、杉原氏の旧制愛知県立第五中学校時代(現在の愛知県立瑞陵高等学校)の資料などを展示。

- 少年像「勇氣」千畝十六歳(愛知県名古屋市瑞穂区高田町3−28):杉原千畝が学んだ名古屋市内の旧制中学遺構近くに、杉原の少年像が建つ。

杉原千畝の遺産:現代社会へのメッセージ

杉原千畝の生涯は、私たちに「組織の論理と個人の良心」という、永遠の課題を投げかけています。彼は、外交官としての職務や自己のキャリアよりも、目の前の人々の命を救うという、人間としての最も基本的な良心を優先しました。彼の「当然の事をしただけです」という言葉は、現代社会において、グローバルな問題や組織の矛盾に直面した際に、私たちが何を基準に決断すべきかを示しています。杉原千畝の物語は、一人の人間が、その勇気と信念によって、絶望的な状況下で多くの命を救い、世界に希望の光をもたらすことができることを証明しています。彼の精神は、現代に生きる私たちに、人道的な勇気と、真の国際人としての責任とは何かを、力強く語りかけているのです。

(C)【歴史キング】

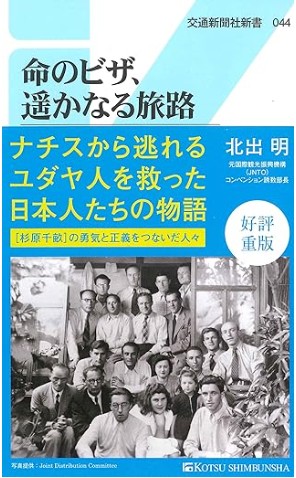

命のビザ、遥かなる旅路 – 杉原千畝を陰で支えた日本人たち (交通新聞社新書044) / 北出 明 (著)

新書 – 2012/6/15

ここで、少し違う視点からの名著を紹介したいです。

杉原千畝さんは問答無用で凄いのですが、周りからのサポートが全くないわけではありませんでした。むしろ、知られざる多くのサポートがあったのです。福井県敦賀や神戸の人々、JTBや日本郵船の職員など、是非知ってもらいたい日本人たちの存在にクローズアップ!