東京都の偉人:土方歳三 — 義に生きた「鬼の副長」、幕末を駆け抜けた最後の武士

東京都

「よしや身は蝦夷が島辺に朽ちぬとも魂は東(あずま)の君やまもらむ」

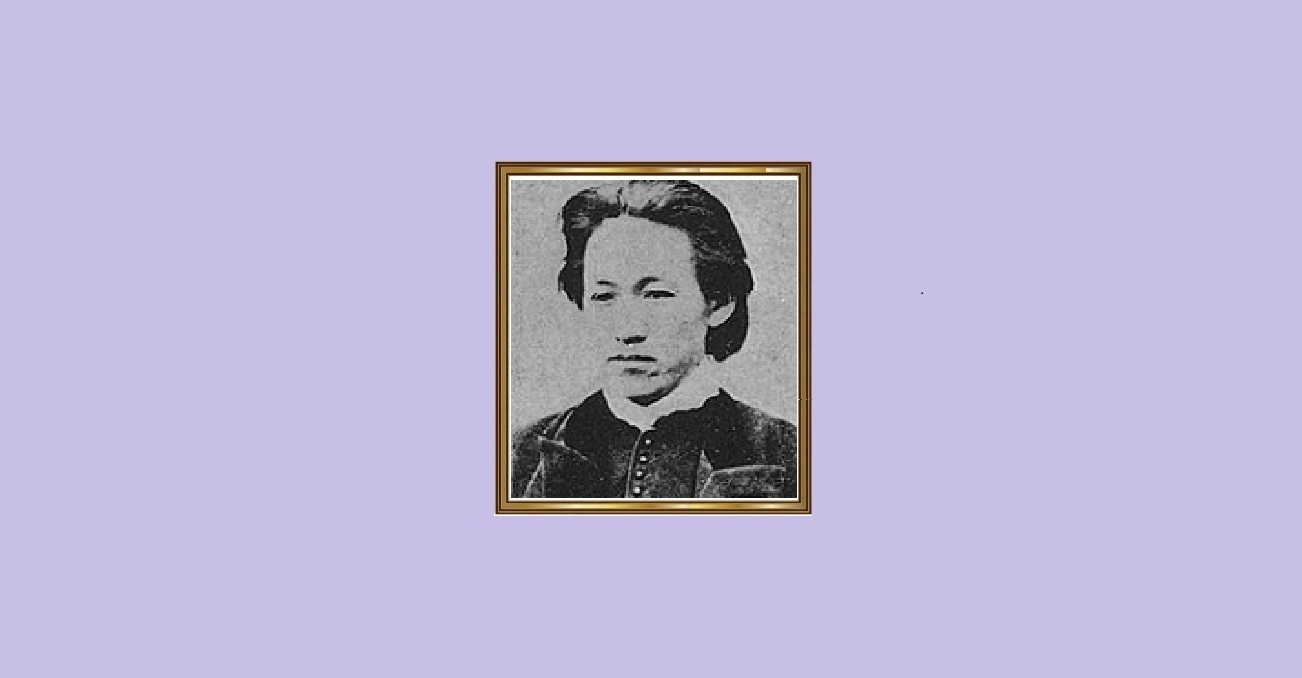

この辞世の歌は、武蔵国多摩郡石田村(現在の東京都日野市)に生まれ、幕末の動乱期を駆け抜けた土方歳三(ひじかた としぞう)の、主君への変わらぬ忠誠心と、武士としての覚悟を表しています。

新選組副長として、局長・近藤勇の右腕となり、京の市中にその名を轟かせた彼は、「鬼の副長」と恐れられる一方で、仲間や部下からは厚い信頼を寄せられました。戊辰戦争の緒戦から最後の戦場となった箱館五稜郭まで、常に最前線で戦い続けた彼の生涯は、まさに「最後の武士(もののふ)」と呼ぶにふさわしい、壮絶な物語です。

豪農の末っ子から「試衛館」の鬼へ

土方歳三は、1835年(天保6年)、多摩の豪農、土方義諄(ひじかた よしじゅん)の四男として生まれました。幼名は歳蔵(としぞう)。父は彼が生まれる直前に、母も幼い頃に亡くし、長兄の妻・なかに育てられました。幼少期は、やんちゃな腕白少年で、風呂上がりに裸で家の柱で相撲の稽古をしていたという逸話は、彼の豪胆な性格を物語っています。その柱は、現在も土方歳三資料館に残されています。

若き日の彼は、家伝の薬「石田散薬(いしださんやく)」の行商をしながら、各地の剣術道場で修業を積み、剣の腕を磨きました。やがて、姉の嫁ぎ先である日野宿の名主、佐藤彦五郎の道場に出入りするようになり、そこで天然理心流の四代目宗家となる近藤勇(こんどう いさみ)と運命的な出会いを果たします。

歳三は、近藤の誠実な人柄と剣の腕に魅了され、1859年(安政6年)に天然理心流に正式に入門。近藤や沖田総司、井上源三郎ら試衛館の仲間と共に、剣の腕を磨き続けました。

京都での台頭と「新選組」の誕生

1863年(文久3年)、歳三は近藤ら試衛館の仲間と共に、江戸幕府第14代将軍・徳川家茂の警護のために組織された「浪士組」に応募し、京都へ上洛します。しかし、浪士組は内部対立により分裂。京都守護職である会津藩主・松平容保の庇護のもと、近藤、芹沢鴨、土方らは京都に残り、「新選組」を結成しました。

芹沢鴨の暗殺後、近藤が局長、歳三が副長となり、新選組は本格的な活動を開始します。歳三は、近藤の右腕として、局中法度(きょくちゅうはっと)と呼ばれる厳しい規律を定め、これを破った隊士には、たとえ幹部であっても切腹を命じるなど、隊の統制を厳格に保ちました。その厳しさから、味方からも「鬼の副長」と恐れられました。

新選組の名を天下に轟かせたのが、1864年(元治元年)の「池田屋事件」です。歳三は、この事件で長州藩の志士らを捕らえ、その功績により新選組は幕府から破格の恩賞を受け、一躍、京都の治安を守る中心的な組織となりました。

戊辰戦争を駆け抜けた「最後の武士」

1868年(慶応4年)、鳥羽・伏見の戦いに始まる戊辰戦争が勃発。旧幕府軍は、新政府軍の洋式銃の前に敗北を喫します。歳三は、この敗戦で西洋軍備の重要性を痛感し、「戎器は砲に非ざれば不可。僕、剣を帯び槍を執り、一も用うるところなし」と語り、自らも洋装に切り替えるなど、時代の変化に即応する柔軟さを見せました。

しかし、近藤は流山で新政府軍に捕らえられ、板橋で斬首されます。近藤の死後、歳三は会津、仙台へと戦線を北上。榎本武揚(えのもと たけあき)率いる旧幕府海軍と合流し、北の大地、蝦夷地(えぞち)へと渡ります。

蝦夷地では、旧幕府軍が樹立した「蝦夷共和国」において、陸軍奉行並(りくぐんぶぎょうなみ)という軍事・治安部門の責任者に選任されました。歳三は、蝦夷地平定に大きく貢献し、特に二股口(ふたまたぐち)の戦いでは、寡兵ながらも新政府軍の進撃を食い止めるなど、近代戦の指揮官としてもその才能を開花させました。

しかし、新政府軍の総攻撃が始まると、箱館市中の奪還と、孤立した弁天台場にいる仲間を救出するため、歳三はわずかな兵を率いて出陣。1869年(明治2年)5月11日、箱館郊外の一本木関門の戦いで、馬上で指揮を執っていたところ、銃弾に倒れ、35歳の若さで壮絶な最期を遂げました。

彼の死の報せに、兵士たちは母を失った子供のように嘆き悲しんだと伝えられています。彼の遺体は発見されませんでしたが、死の直前、小姓の市村鉄之助に遺髪と写真を託し、故郷の日野へ届けるよう命じたという逸話は、彼の故郷への思いと、武士としての潔さを物語っています。

土方歳三が登場する作品

土方歳三の波乱に満ちた生涯は、多くの人々の心を捉え、小説、漫画、映画、ドラマなど、多岐にわたるジャンルで描かれています。

- 小説:

- 『燃えよ剣』(司馬遼太郎):歳三の生涯を情感豊かに描いた歴史小説の代表作です。

- 『バラガキ-土方歳三青春譜』(中場利一):多摩での青年時代に焦点を当てた作品です。

- 『黒龍の柩』(北方謙三):彼の生存説を描いた小説です。

燃えよ剣(上) (新潮文庫) / 司馬 遼太郎 (著)

文庫 – 1972/6/1

男なら、時代の先頭に立て!最強の人間集団を作った土方歳三の智謀。司馬文学の代表作。

幕末の動乱期を新選組副長として剣に生き剣に死んだ男、土方歳三の華麗なまでに頑な生涯を描く。武州石田村の百姓の子“バラガキのトシ”は、生来の喧嘩好きと組織作りの天性によって、浪人や百姓上りの寄せ集めにすぎなかった新選組を、当時最強の人間集団へと作りあげ、己れも思い及ばなかった波紋を日本の歴史に投じてゆく。

「竜馬がゆく」と並び、“幕末もの”の頂点をなす長編。

燃えよ剣(下) (新潮文庫) / 司馬 遼太郎 (著)

文庫 – 1972/6/19

男なら、情熱のすべてを注げ! 「武士道」を貫いた土方歳三の美学。幕末小説の頂点。

元治元年六月の池田屋事件以来、京都に血の雨が降るところ、必ず土方歳三の振るう大業物和泉守兼定があった。新選組のもっとも得意な日々であった。やがて鳥羽伏見の戦いが始まり、薩長の大砲に白刃でいどんだ新選組は無残に破れ、朝敵となって江戸へ逃げのびる。しかし、剣に憑かれた歳三は、剣に導かれるように会津若松へ、函館五稜郭へと戊辰の戦場を血で染めてゆく。

バラガキ: 土方歳三青春譜 (講談社文庫 な 58-2) / 中場 利一 (著)

文庫 – 2003/10/1

土方歳三、やっぱりあいつも不良だったのだええカッコしいの歳三、刀自慢の近藤勇。武州の不良たちは池田屋へ向かった。「京の街でブイブイ言わせてやらあ」。稀代の不良作家が縦横無尽に描く新説新選組!

- 映画:

- 『燃えよ剣』(1966年、2021年):司馬遼太郎の小説を原作とした映画で、歳三の物語が描かれています。

- 『新選組始末記』(1963年):新選組の京都での活動を描いた作品です。

- テレビドラマ:

- 『新選組!』(2004年、NHK):山本耕史が歳三を演じ、大きな人気を博しました。

- 『新選組!! 土方歳三 最期の一日』(2006年、NHK):五稜郭での最期に焦点を当てた作品です。

- 『土方のスマホ』(2021年、NHK):もし土方がスマホを持っていたら、というユニークな設定で、彼の人生を描いています。

- 漫画:

- 『ちるらん 新撰組鎮魂歌』(橋本エイジ)

- 『ねこねこ日本史』(そにしけんじ)

- 『ゴールデンカムイ』(野田サトル):箱館戦争後の北海道を舞台にした人気作品です。

土方歳三ゆかりの地:武士の足跡を辿る旅

土方歳三の足跡は、彼の故郷である日野市から、活躍の舞台となった京都、そして最期の地である函館へと繋がっています。

- 土方歳三資料館(東京都日野市石田):歳三の生家跡にあり、彼の佩刀(はいとう)や書簡、手紙など、貴重な遺品が多数展示されています。

- 新選組のふるさと歴史館(東京都日野市):新選組と多摩地域の関係を伝える資料館です。

- 石田寺(東京都日野市石田):土方家の菩提寺であり、歳三の墓碑が建っています。

- 新選組・壬生屯所跡(京都市中京区壬生):新選組が活動拠点とした八木邸や旧前川邸がある場所です。

- 土方歳三函館記念館(北海道函館市):箱館戦争での彼の活躍を伝える資料が展示されています。

- 土方歳三最期の地碑(北海道函館市若松町):彼が銃弾に倒れ、最期を迎えたとされる場所に建つ石碑です。

- 五稜郭公園(北海道函館市):箱館戦争の最終決戦の舞台となった場所であり、歳三の銅像も建っています。

土方歳三の遺産:現代社会へのメッセージ

土方歳三の生涯は、私たちに「信念を貫くことの尊さ」を教えてくれます。彼は、旧幕府軍が敗戦を重ねる中でも、主君への忠誠心と武士としての誇りを決して失いませんでした。

彼の遺した和歌や俳句には、剣客としての厳しさの裏にある、繊細で豊かな感性がうかがえます。また、新選組の組織運営に見られる規律の徹底と、部下を思いやる優しさは、リーダーシップのあり方について、現代の私たちにも多くの示唆を与えてくれます。

土方歳三の物語は、ただの時代劇の英雄ではありません。それは、激動の時代に、自らの信じる道を命がけで貫いた一人の男の生きざまです。彼の最期は、一つの時代の終わりを告げると同時に、現代に生きる私たちに、自分の「義」を問いかける、静かで力強いメッセージを投げかけているのです。

(C)【歴史キング】