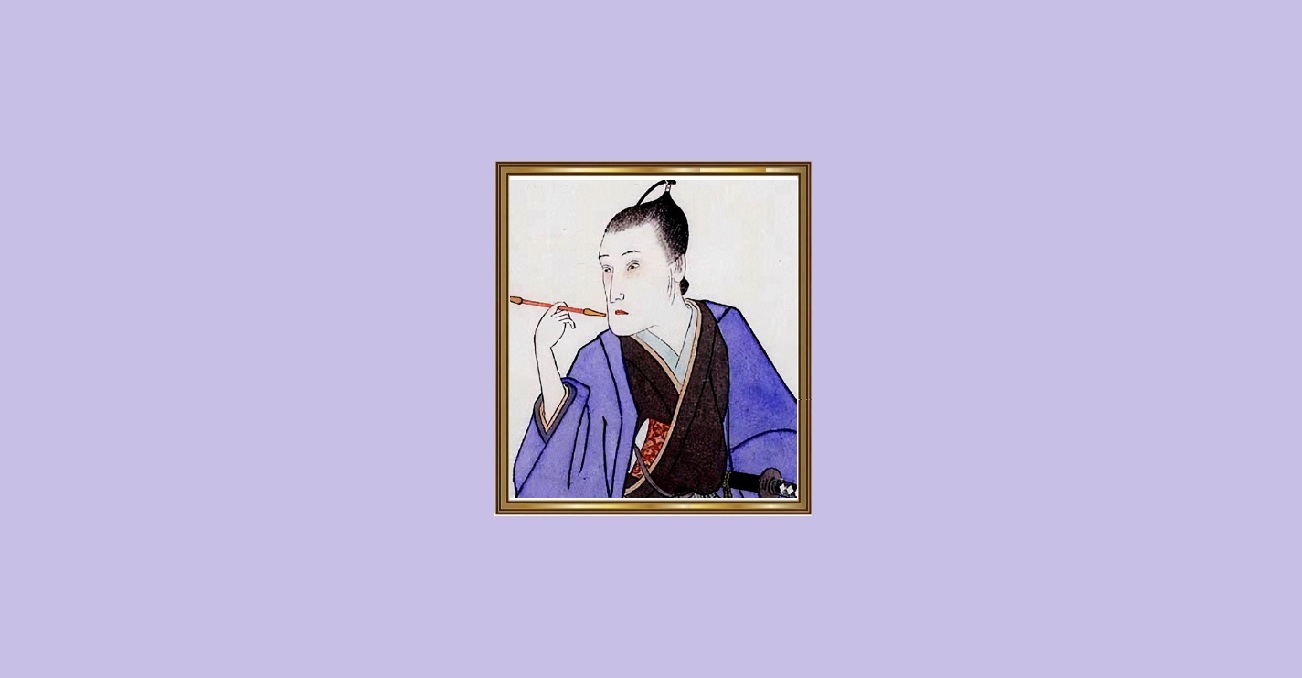

香川県の偉人:平賀源内 — 「天竺浪人」と自称した、好奇心と才気に満ちた自由人

「ああ非常の人、非常の事を好み、行いこれ非常、何ぞ非常に死するや」

この言葉は、平賀源内と親交があった杉田玄白が、獄中で非業の死を遂げた友を悼んで残したものです。

讃岐国志度浦(現在の香川県さぬき市)に生まれた平賀源内(ひらが げんない)は、本草学、蘭学、発明、戯作、陶芸など、多岐にわたる分野で才覚を発揮した、まさに「学芸百般、多才・異能の人」でした。彼の好奇心と探求心は、鎖国という時代の中で、海外の知識や技術をどん欲に吸収し、日本の文化と産業に新たな息吹をもたらしました。

幼少期の神童から長崎遊学へ

平賀源内は1728年(享保13年)、讃岐国志度浦(現在の香川県さぬき市)の高松藩足軽身分の家に、白石茂左衛門の三男として生まれました。

幼名は四万吉(よもきち)。幼い頃からその才能は際立ち、12歳頃にはからくり掛軸「お神酒天神」を製作するなど、周囲を驚かせていました。13歳からは藩医のもとで本草学と儒学を学び、1749年(寛延2年)に父の死により家督を継ぐと、「平賀」姓を名乗るようになります。

25歳になった1752年頃、彼は藩主・松平頼恭の支援を得て、1年間、長崎へ遊学します。

長崎は、当時日本で唯一西洋に開かれた窓口であり、源内はここで本草学、オランダ語、医学、そして油絵などを学び、海外の文化と技術に触れることになります。

留学から戻った源内は、藩の蔵番という職務を妹婿に譲り、藩の役目を辞して、独立の道を選びます。そして、歩いた距離を測る「量程器」や、オランダ製の磁針器を模倣した「磁針器」を製作するなど、その才覚をいかんなく発揮しました。

江戸での活躍と「天竺浪人」

宝暦6年(1756年)、29歳になった源内は、江戸に出て本草学者・田村元雄(たむら もとお)に弟子入りします。

元雄と共に、日本初の物産会を江戸で開催。全国各地から産物を集めて展示し、その実用性を説きました。この物産会は大きな評判を呼び、源内は本草学者として名を馳せるようになります。彼は、自らを「天竺浪人」と名乗ったように、特定の学問や立場にとらわれることのない自由な発想の持ち主でした。

漢学を学ぶために林家塾にも入門しますが、彼の目的は儒学を極めることではなく、漢文で書かれた本草学の古典を読解することにありました。このため、当時の儒学者からは「学術は無き人也」と批判されることもありましたが、源内はそうした世間の評価を気にすることなく、自らの好奇心と探求心に従って行動し続けました。

多彩な顔を持つ天才:発明・文芸・殖産

源内は、本草学や蘭学だけでなく、様々な分野でその才能を発揮しました。

発明家としての顔

- エレキテル: 長崎で手に入れた壊れたエレキテル(摩擦起電器)を、7年もの歳月をかけて復元。その原理はよく知らなかったにもかかわらず、修復に成功しました。このエレキテルは、実演見せ物として江戸の町で話題となり、源内の生活費を支えました。

- 火浣布(かかんぷ): 石綿から燃えない布を作り、その製法を解説した『火浣布略説』を刊行。

- 温度計: オランダの書物を参考に、アルコール温度計「日本創製寒熱昇降器」を製作しました。

- 金唐革紙(きんからかわかみ): 西洋の金唐革の模造品を和紙で作り、日本の金銀銅の海外流出を防ごうとしました。

これらの発明は、必ずしも商業的な成功には繋がりませんでしたが、当時の人々に西洋の科学技術の可能性を示し、日本の近代化への道を拓くきっかけとなりました。

文人・戯作者としての顔

源内は、風来山人(ふうらいさんじん)というペンネームで、滑稽本『風流志道軒伝(ふうりゅうしどうけんでん)』を執筆。浄瑠璃作者としても、福内鬼外(ふくうちきがい)の名で『神霊矢口渡(しんれいやぐちのわたし)』を創作するなど、文芸の世界でも才能を発揮しました。これらの作品は、当時の封建社会をユーモアと風刺を交えて描き、多くの読者や観客を魅了しました。

また、土用の丑の日にウナギを食べる習慣は、源内の発案だという説や、歯磨き粉のCMソングの作詞作曲を手がけるなど、現代のコピーライターのような宣伝の才覚も持ち合わせていました。

田沼意次との関係と非業の死

源内は、老中・田沼意次(たぬま おきつぐ)の殖産興業政策の推進と深く関わりました。

秩父の鉱山開発の指導や、陶器、毛織物の製造など、田沼の政策に沿った実用的な事業を手がけましたが、これらは大きな成功を収めることはできませんでした。晩年の彼は、事業の失敗や生活苦から失意のうちに過ごしました。

そして、1779年(安永8年)11月、設計図を盗まれたと勘違いし、激昂して人を殺傷した罪で投獄されます。翌年の12月18日、獄中で破傷風により52歳の生涯を閉じました。彼の死後、友人であった杉田玄白は「ああ非常の人、非常の事を好み、行いこれ非常、何ぞ非常に死するや」と、その才能と非業の死を悼みました。

🎞️平賀源内が登場する作品

平賀源内の波乱に満ちた生涯と、多才な人物像は、多くの小説やドラマ、漫画の題材となり、現代に伝えられています。

- 小説:

- 『風流志道軒伝』(平賀源内):源内自身の滑稽本です。

- 『鳴門秘帖』(吉川英治):源内の故郷である鳴門を舞台とした小説です。

- 『異聞風来山人』(広瀬正):源内の多面的な活動を描いた作品です。

- 『もしも徳川家康が総理大臣になったら』(眞邊明人):源内が現代にタイムスリップする小説です。

- 映画:

- 『鳴門秘帖』(1936年、1937年):吉川英治の小説を原作とした映画です。

- 『ユメ十夜 第十夜』(2007年):夏目漱石の小説を原作とし、源内が登場します。

- テレビドラマ:

- 『天下御免』(1971年、NHK):山口崇が源内を演じ、現代的な風刺を交えて描かれました。

- 『翔んでる!平賀源内』(1989年、TBS):西田敏行が源内を演じ、事件の謎を解く探偵として描かれました。

- 『大奥 Season2』(2023年、NHK):男装の女性として源内が登場しました。

『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(2025年、NHK大河ドラマ)

安田顕さんが源内を演じてます。

- 漫画:

- 『風雲児たち』(みなもと太郎):蘭学者たちのオピニオンリーダーの一人として描かれています。

- 『ねこねこ日本史』(そにしけんじ):源内の功績がユーモラスに描かれています。

- 『銀魂』(空知英秋):源内をモデルにした発明家「平賀源外」が登場します。

📍平賀源内ゆかりの地:奇才の足跡を辿る旅

平賀源内の足跡は、彼の故郷である香川県さぬき市から、江戸での活動拠点、そして終焉の地へと繋がっています。

- 平賀源内記念館(香川県さぬき市志度):源内が育った旧邸宅であり、彼が残した遺品や著作物などが展示されています。

- 平賀源内先生銅像(香川県さぬき市志度):旧邸内に立つ銅像には、親友杉田玄白が源内を評した言葉が刻まれています。

- 平賀源内墓所(香川県さぬき市志度 微雲窟自性院):故郷の菩提寺に、源内の墓があります。

- 平賀源内墓所(東京都台東区橋場):獄死した源内の遺体が引き取られ、友人の杉田玄白らによって葬儀が行われた場所です。

- 平賀源内生祠(広島県福山市鞆の浦):源内が鞆の浦に滞在した際に、自らを祀るように言い残したと伝えられる祠です。

- 発明神社(香川県丸亀市):祭神の一柱として平賀源内が祀られています。

💬平賀源内の遺産:現代社会へのメッセージ

平賀源内の生涯は、私たちに「好奇心を絶やさず、未知の分野に挑戦すること」の重要性を教えてくれます。

彼は、本草学から戯作、発明、陶芸に至るまで、あらゆる分野に挑戦し、そのすべてで一定の成果を収めました。彼の功績は、単に発明品を遺したことだけではありません。物産会を通じて国内の資源開発を促し、蘭画を広めることで日本の美術に新たな息吹をもたらしました。これは、現代の私たちに、分野の垣根を越えて学び、行動することの大切さを示唆しています。

源内の物語は、天才ゆえの孤独や苦悩、そして非業の死という悲劇に満ちていますが、その根底には、世の中を良くしたい、人々の生活を豊かにしたいという、強い思いがありました。彼の生き方は、現代に生きる私たちに、常識にとらわれず、自由に発想し、行動することの勇気を与えてくれるでしょう。

(C)【歴史キング】