愛知県の偉人:細井平洲 — 米沢藩主・上杉鷹山を育てた「改革の師」

愛知県

「勇なるかな 勇なるかな 勇にあらずして何をもって行わんや」

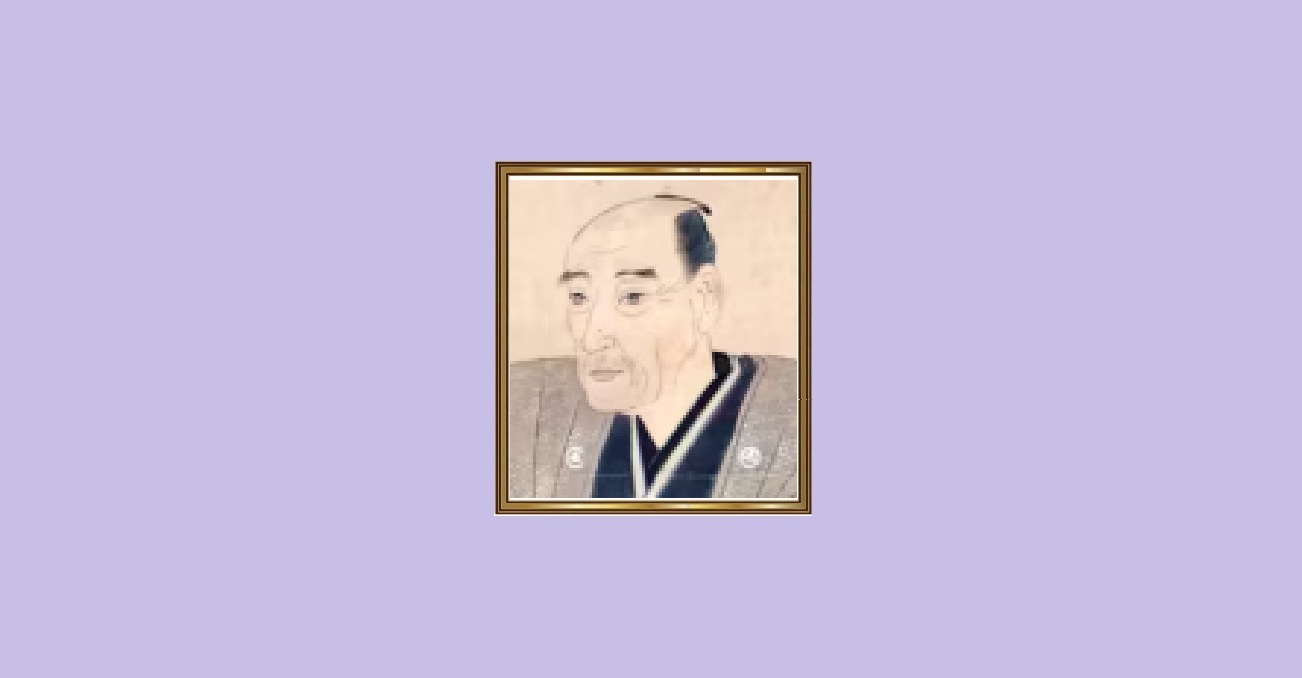

この言葉は、名君として名高い米沢藩主・上杉鷹山(うえすぎ ようざん)が藩政改革に臨むにあたり、その師である細井平洲(ほそい へいしゅう)から贈られたものです。尾張国知多郡平島村(現在の愛知県東海市)の農家に生まれた平洲は、身分や階級にとらわれず、多くの人々に学問の重要性を説きました。鷹山の師として、また尾張藩校「明倫堂」の初代校長として、その生涯を教育と改革に捧げ、日本の近代社会の礎を築いた偉人です。

幼少期の苦学から学問の道へ

細井平洲、幼名・甚三郎は1728年(享保13年)、現在の愛知県東海市平島村に農家の次男として生まれました。幼い頃から学問に励み、7歳で寺子屋へ、9歳で名古屋へ出て学問を積みます。16歳で京都に遊学しますが、期待していた有為な学者がほとんどおらず、失望して帰郷。しかし、その頃、尾張藩の儒学者・**中西淡淵(なかにし たんえん)**が名古屋に家塾を開くことを知り、その門下となります。淡淵の勧めで、延享2年(1745年)、18歳の平洲は、中国の古典を深く学ぶため、当時の語学の中心地であった長崎へ遊学。ここで3年間にわたり中国人について中国語を学び、その学問の基礎を盤石なものとしました。

私塾「嚶鳴館」の設立と「先施」の精神

24歳になった1751年(宝暦元年)、平洲は江戸へ出て私塾「嚶鳴館(おうめいかん)」を開きます。彼の教えは、武士だけでなく、町人や農民にも分かりやすい実学を重視したものでした。彼は「学思行相須つ(がくしこうあいまつ)」という言葉を唱え、学んだことをただ知識として蓄えるだけでなく、よく考え、そして実行に移すことの重要性を説きました。平洲の教えは、全国各地で評判となり、西条藩(愛媛県)、人吉藩(熊本県)、紀伊藩(和歌山県)、大和郡山藩(奈良県)など、多くの藩に賓師(ひんし)として迎えられました。また、人との付き合い方については、「先施の心」という教えを説いています。これは、「相手からの働きかけを待つのではなく、自分から先に親しみや敬意を示しなさい」という意味で、特に上下関係にある者こそ、上に立つ者が率先して行うべきだとしました。この「先施の心」は、彼の人間性と相まって、多くの人々の心を動かし、彼の教えを広める大きな力となりました。

上杉鷹山との出会い:改革の師弟

平洲の人生で最も有名な出来事は、米沢藩主となる上杉鷹山との出会いです。明和元年(1764年)、平洲が37歳の時、彼は当時14歳であった上杉治憲(後の鷹山)の師として迎えられました。お国入りを前に、おどおどと不安を口にする若き藩主に対し、平洲は冒頭の言葉「勇なるかな 勇なるかな 勇にあらずして何をもって行わんや」を贈りました。これは、「藩政改革という大きな事業を成し遂げるには、何よりもまず勇気が必要である」という、師から弟子への力強い激励でした。平洲の教えを胸に、鷹山は藩主となってから、自ら率先して一汁一菜の質素な生活を実践し、領民の信頼を得て、疲弊しきっていた米沢藩の財政再建を成功させました。この終生変わらぬ師弟の絆は、江戸時代を通じて「理想の師弟関係」として語り継がれ、明治時代には道徳の教科書にも採用されました。

故郷への思いと晩年の教育活動

平洲は、53歳の時に、故郷である尾張藩に招かれ、藩校「明倫堂(めいりんどう)」の初代督学(とくがく)となります。彼は、武士だけでなく町人も講義を聴ける日を設け、身分を超えた教育の機会を提供しました。また、藩内各地を巡り、庶民を対象にした講話を行うなど、生涯にわたり教育に情熱を注ぎ続けました。彼は、故郷である東海市をこよなく愛し、その号を「平島」の読み替えである「平洲」と名付けました。また、幼い頃に通った寺子屋の近くにあった八柱神社(やはしらじんじゃ)に灯籠を寄進するなど、ふるさとへの思いを忘れることはありませんでした。享和元年(1801年)、平洲は73歳でその生涯を閉じます。

細井平洲ゆかりの地:勇気の足跡を辿る旅

細井平洲の足跡は、彼の故郷である愛知県東海市から、師弟の絆を育んだ米沢、そして最期の地である江戸へと繋がっています。

- 細井平洲記念館(愛知県東海市荒尾町):平洲の生涯や教えに関する資料を展示しています。記念館入口には「学思行相須つ」の石碑が建ち、平洲の精神を伝えています。

- 細井平洲誕生地碑(愛知県東海市):彼が生まれた場所に建つ記念碑です。

- 対面の広場(対面の像)(愛知県東海市大田町):平洲が69歳の時、米沢を訪れた際に、鷹山公が郊外まで出迎えたという情景を再現した像が建てられています。

- 明倫堂跡(愛知県名古屋市):平洲が初代督学を務めた藩校の跡地です。

- 普門院(山形県米沢市関根):鷹山が平洲を出迎え、歓談したとされる場所に建つ寺院です。

- 細井平洲墓所(東京都台東区西浅草 天嶽院):平洲が眠る墓所です。

- 松岬神社(山形県米沢市):上杉鷹山と共に、平洲が祀られている神社です。

細井平洲の遺産:現代社会へのメッセージ

細井平洲の生涯は、私たちに「学び、考え、実行する」ことの重要性を教えてくれます。彼は、単なる知識人ではなく、自らの学問を現実の社会に活かし、人々の暮らしを豊かにするために行動した、真の「実践者」でした。彼の「勇気」と「先施の心」の教えは、現代のリーダーシップや人間関係にも通じる普遍的な智慧です。困難な改革に挑む勇気、そして自ら先に動いて相手の心を掴むことの大切さは、私たちがより良い社会を築いていくための指針となるでしょう。平洲の物語は、一人の儒学者が、その教えを通じて、藩という大きな組織を動かし、人々の心を豊かにすることができることを証明しています。彼の精神は、現代に生きる私たちに、学びと行動の大切さを問いかけ続けているのです。