「法曹界の父」たち│父と呼ばれた日本人

司法制度、近代法、司法権独立の父

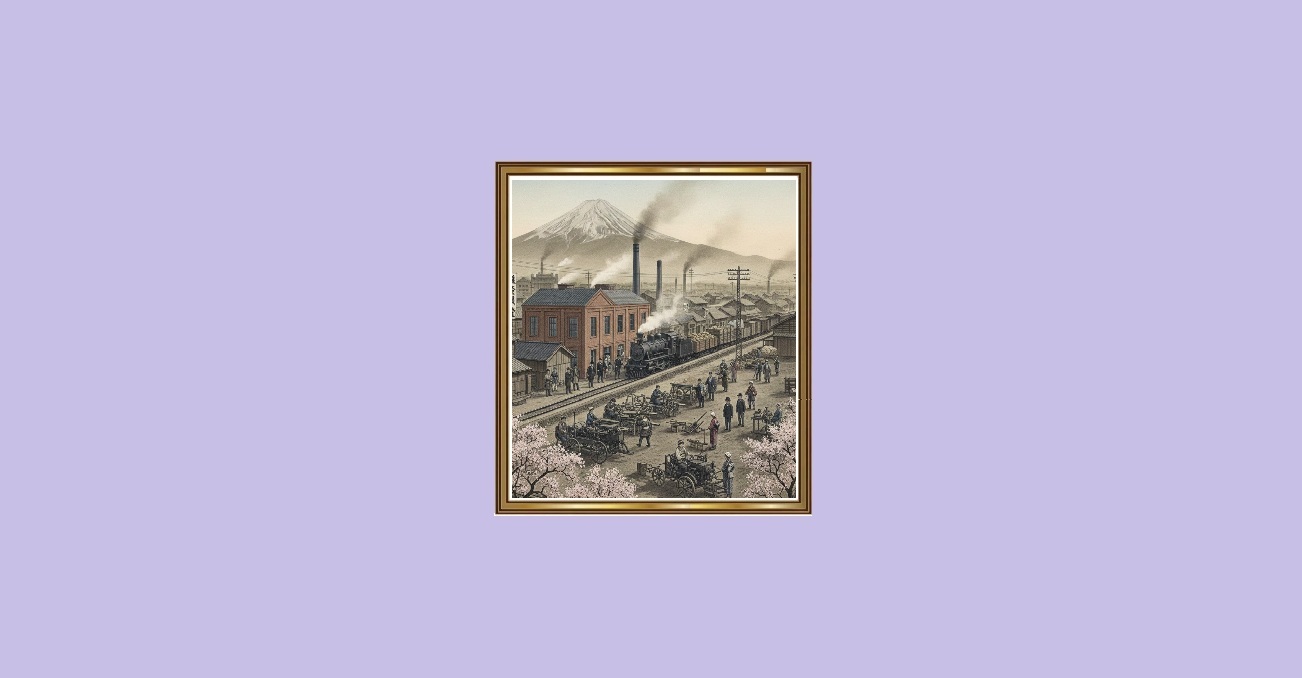

明治新政府の指導者たちは、日本の近代化に向けてさまざまな分野で力を尽くしますが、旧幕府の負の遺産に頭を悩まされます。なかでも不平等条約は、欧米列強国がこれを維持する口実として、法制が未整備の日本は近代国家となりえないことを挙げたため、明治政府にとって、司法制度を整え、近代法を確立することが急務でした。不平等条約が完全に撤廃されるのは1911年(明治44)のことです。日本は、開国以来五十余年、明治時代(明治時代は45年間)をかけて、不平等条約の解消にこぎつけました。その第一の功績者は、初代司法卿として司法制度の基礎を固めた江藤新平(しんぺい・1834~1874)です。

🔵江藤新平(1834~1874)

佐賀藩出身の江藤は、新政府に出仕して頭角を現し、司法卿や参議を歴任するなかで、司法制度、学制、警察制度などの近代化政策を推進します。権限があいまいな当時の省庁にあって、独立機関としての司法台の設立と司法権の独立を主張した江藤が目指したのは、立法・行政・司法がそれぞれ独立する「三権分立」です。そのため、司法職務の制定、裁判所・検察機関の創設、弁護士・公証人の導入、民法の編纂に努めたのです。このことから、江藤はわが国近代司法体制の生みの親として、「近代日本司法制度の父」と称されます。江藤の功績とその歴史的意義は、それにとどまりません。明治維新は、士農工商の封建的身分制度を撤廃し、「四民平等」の近代的社会関係によって、全国民に等しく人間としての権利を認めることに非常に大きな意義がありました。日本の歴史上、初めて人権(人民の権利)が確認され、「人間の解放」と「人権の確立」がなされたわけです。明治新政府において、これを推進した江藤の功績は計り知れません。「国の富強の元は国民の安堵にあり、安堵の元は国民に位置を正すにあり」江藤はこの言葉どおり、民生安定と人権確保のための優れた制度を設計しました。前述の司法制度の整備は、目的ではなく、人権確立のための手段だったのです。幕末期の佐賀藩で、一介の書生だった23歳の江藤は、1856年(安政3)、『図と 海策(かいさく)』という長文の時事意見書を執筆します。当時は外国人を排撃せよとの攘夷論が主流でしたが、江藤は、海外との通商で西洋文明に学び、経済、軍事の近代化を図る積極的開国論を主張します。同時代の島津斉彬や橋本左内らと同様に真の攘夷の意味を認識していたわけですが、江藤で際立つのは、民生尊重を主張している点です。それは、攘夷戦争が農民の困窮と荒廃を引き起こすと指摘し、海外との通商を推奨することで生活必需品を行き渡らせ、民生向上に役立てようというもので、これは江藤が生涯を通して貫いた信念です。1872年(明治5)4月、初代司法卿に就任した江藤は、司法の独立を宣言します。そして、公正な裁判の実現を図り、みずからの目指す司法のあり方を「司法省誓約」五カ条にまとめています。「一、方正廉直にして職掌を奉じ、民の司直たるべき事。一、律法を遵守し、人民の権利を保護すべき事……」司法は人民の権利を保護する制度であり、民のためにある。これを理想に掲げ人間解放と人権確立を推進した江藤は、「人権の父」とも呼ばれています。しかし、江藤は、志半ばにして41年の生涯を閉じました。明治六年の政変で下野した後、佐賀の乱に巻き込まれ、皮肉にもみずからが整備した警察に追われ、みずからが整備した近代司法制度を無視した「非道な裁判」により断罪されるのです。処刑前、「ただ皇天后土の わが心を知るあるのみ」と三度高唱したといわれています。

「兵ハ凶器ナリ」--法整備の重要性を説いた山田顕義

江藤の後を受けて、刑法(1880年公布)および治罪法(1880年公布、後の刑事訴訟法)の編纂に当たったのが、長州藩出身の山田顕義(あきよし・1844~1892)です。吉田松陰門下の維新の志士として活躍し、大村益次郎(ますじろう)に師事して兵学を修めた山田は、1869年(明治2)7月に兵部省が設置されると兵部大丞に任ぜられ、兵部大輔の大村を補佐して軍備・軍制の整備を推進しました。同年11月に大村が没すると、後継者として軍事行政の実務責任者となり、新たな国軍の基礎づくりに尽力します。

🔵山田顕義(1844~1892)

その後、岩倉使節団の理事官として渡欧し、フランスでナポレオン法典に釘付けとなり、軍制整備の基本となる法整備と、それを運用する人材育成が急務であることに思い至りました。帰国すると、すでに徴兵令が公布されており、山田はこれを時期尚早と糾弾する建白書を提出します。法律の整備と教育の重要性を説いたこの建白書には、「兵ハ凶器ナリ」という有名な言葉を残しています。1883年(明治16)に司法卿に就任すると、裁判官の資格制度、判事登用規則を整備して無資格の縁故採用を廃止しました。また、法学教育を受けた人材を登用する法制も整えました。1885年(明18)の内閣制度発足と同時に初代司法大臣に就任すると、フランスの法律家ボアソナードやドイツのロエスレルらによる法典の起草原案を審議し、日本の国情に合う条文草案を作成します。それが、1890年(明治23)に公布された民法・商法・民事訴訟法です。民法と商法が施行されるのは、山田の死後ですが、山田による旧法なくして、日本の近代法は成立しえませんでした。近代日本の法整備、法曹教育に大きな功績を残した山田は、「日本近代法の父」と称されています。その山田を司法大臣の職から辞任に追い込む大津事件が起きたのは、1891年(明治24)のことです。来日中のロシア皇太子に津田三蔵(さんぞう)巡査が切りつけたこの事件をめぐり、政府と司法が対立するという事態が生じます。政府は、ロシアが大津事件を口実にして日本に干渉することを恐れ、裁判所に対し津田の死刑を求告します。ところが、大審院長(現在の最高裁判所長官に相当)の児島惟謙(これたか・1837~1908)は、法律の条文にない刑罰を科すことはできないとして、これを却下したのです。

🔵児島惟謙(1837~1908)

児島が事件当時の内閣総理大臣松方正義と司法大臣山田顕義へ示した意見書は、法律の不当な解釈運用が、いかに国家の威信を失い外交上の失態を招くかを強調しています。強国ロシアの思惑を恐れて裁判に政治的判断を押しつけてきた政府に対し、児島は、三権分立による近代的国家の確立こそ外国に対抗しうる唯一の道であると主張して事件担当判事を励まし、最終的に無期徒刑(無期懲役)の判決を下しました。司法権の独立を守り抜いたことで、児島は「司法権独立の父」「護法の神」といわれました。児島は伊予国宇和島城下(現愛媛県宇和島市)出身で、脱藩した後、勤王派として戊辰戦争に参じ、維新後は新潟県、品川県の官吏を経て司法省に入り、司法卿の江藤に引き立てられます。30代半ばで司法官として歩み始めた児島が、司法の独立という強い信念を持つのは、司法省入省後、江藤の司法改革の精神と人権思想の影響を受けた賜物といえるでしょう。

五人の民法の父たち

江藤新平からフランス民法典の翻訳を、また参議・副島種臣(そえじまたねおみ)からフランス刑法典の翻訳を命じられた箕作麟祥(みつくりりんしょう)は、5年の歳月をかけてこれらの諸法典を全訳した『仏蘭西法律書』(1874年)を刊行し、近代法典を初めて日本人に紹介します。これが当時の司法官の唯一の手本になり、日本における近代的法制度の整備と法典編纂に多大な影響を与えました。その功績により、箕作は「法律の元祖」と評されています。箕作は、1873年(明6)に来日したボアソナードの下で各法典の編纂に従事し、民法や商法の編纂委員を務めます。1880年(明治13)には刑法ならびに治罪法が公布され、1882年に無事施行されます。問題が生じたのは民法典(旧民法)です。1890(明23)に公布されたものの、ボアソナードを中心に起草されたそれはわが国の実情に合わないと反対する施行延期派と、断行派の間に論争が起こり、当初予定していた1893年(明治26)の施行を断念せざるをえない事態となるのです。延期派の穂ほ 積八束(ほづみやつか)は、『民法出テテ忠孝亡フ』と題した論文を発表し、日本の家父長制度を否定する「婚姻を基調とした家族法」を激しく攻撃します。八束は、日本の国家社会の基礎としての「家」の概念を明らかにし、これを国家にまで拡大して、忠孝一致・忠君愛国を国家道徳の中核に据えた法律家です。彼は、個人を国家や家庭の単位と見なす民法は、わが国固有の家制を破壊し、いずれ天皇制国家が破滅すると考えたのです。そこで法典調査会が再び設置され、八束の実兄で帝国大学教授の穂積陳重(のぶしげ)(1856~1926)や梅謙次郎(けんじろう・1860~1910)らが起草委員となり、これまでのフランス民法からドイツ民法に重点を置いた明治民法典が完成し、1898年(明31)7月16日に施行されます。これが、わが国最初の体系的な民法典です。制定に携わった梅と陳重は、「日本民法の父」と称されています。梅は出雲国宍道湖畔松江灘町(現島根県松江市)出身、幼少より英才のほまれ高く、その麒麟児ぶりは「梅の小坊さんは日朗様(日蓮)の再来だ」といわれ、12歳で藩主の前で日本外史を講じて褒賞されたといわれます。東京外国語学校(現東京外国語大学)、司法省法学校を卒業後、フランスのリヨン大学に学び、『和解論』によってドクトゥール・アン・ドロワ(法学博士)の学位を、リヨン市からヴェルメイユ賞碑を授与され名声を博し、帰国後帝国大学法科大学教授を務めるかたわら、民法・商法の成立に尽くし、「空前絶後の立法家」「先天的な法律家」と称されました。一方、伊予国宇和島(現愛媛県宇和島市)出身の陳重は、大学南校(現東京大学)で法律を学んだ後、イギリスとドイツに留学し、1888年(明治21)5月7日、箕作麟祥、田尻稲次郎、菊地武夫、鳩山和夫と共に、わが国最初の法学博士の学位を受けました。日本初の民法学者として東京大学法学部の基礎を確立した彼は、大津事件に際し、法律学の立場から、「政府の圧力に屈せず、法に照らして裁判なされるよう」と進言して同郷の児島惟謙を支えました。

父を受け継いで「穂積民法」を確立した長男・重遠

この陳重の民法を受け継ぎ、「穂積民法」を確立したのが、長男の穂積重遠(しげとお・1883~1951)です。「民法のなかで育ったようなものだ」とみずからが語るように、父陳重から学問上多大なる影響を受けた重遠は、東京帝国大学法学部を卒業後、法社会学の先駆者として、判例・史料および実態を重視し、旧慣を重んじつつ将来に適応する規定を置く方針で家族法理論を構築しました。家族法研究で業績を示した重遠は、「日本家族法の父」と称されています。家族法の分野で多大な功績を残した重遠は、法と道徳の問題を追究し、「法律上の義務をつくしただけではいまだ道徳上の義務をつくしたことにはならず。また法律上の義務を履行しないことはすでに道徳上の悪である」と結論づけています。日本の家族法学はもちろん、法学界にあまねく影響を与えた重遠の広い視野と社会的関心、ヒューマニズムは、母歌子の影響が大きかったのでしょう。渋沢栄一の長女である歌子は、他者の人格を尊重する慈悲深い面を持つ反面、常に新しい修養を怠らない厳しい人だったと重遠は述懐しています。重遠が高等文官試験に合格した時の歌子の日記には、「予備も筆記も口述も皆第一番にて及第合格なしたる由なり。同人学才抜群なるを喜ぶと共に、慢心を生じてはと取越苦労をなし、帰宅後よくよく重遠に心得方を申聞す」と記されてあることから、いわゆる教育ママであったようです。この母の下、恵まれた家庭環境に育った重遠は、法律の民衆化、社会化に尽力し、平易な法律文を書くことを心がけたそうです。国民が等しく司法制度の保護を受けられるようにと、少額裁判所、家庭裁判所、法律扶助会の制度設置をはじめ、児童虐待防止法(1933年4月)の制定にも尽力しました。重遠は、イギリスで社会事業と社会教育を目の当たりにして、「結局法律も一つの社会事業であるし、本当に法律が行われるには社会教育に待たねばならぬ」と実感したと述べています。その言葉どおり、1923年(大正12)の関東大震災後、東京帝国大学の学生による被災者救援活動を末弘厳太郎(すえひろいずたろう)教授と共に指導し、これを母体とする東京帝国大学セツルメントを、設立から閉鎖までの間(1924~1938年)、援助しました。

親友である岸信介に引退勧告を行なった我妻栄

重遠が家族法の生みの親とすれば、育ての親で「家族法」の権威といわれるのが、中川善之助(ぜんのすけ・1897~1975)です。東京市神田区(現千代田区)生まれの中川は、第四高等学校(現金沢大学)を経て東京帝国大学で重遠に師事し、卒業後は東北帝国大学教授として、弱者に対する深い理解と同情を支柱とした親族相続法の理論を築きます。その研究方法は、農村の慣行調査や南洋諸島の調査などの法社会学的手法を取り入れたものでした。戦後の民法大改正では、臨時法制調査会委員として、家制度の廃止、女性の地位向上に努めます。戦前の家制度の解体に尽力し、現代家族法を創設したのです。「現代家族法の父」と称される中川は、再三にわたり最高裁判所判事就任の要請を受けますが、東北大学を退官するまでこれを断り続けた、気骨ある民法学者でした。彼は人間味あふれるエッセイストとしても知られ、『民法風土記』『人と家と法』などの著作を残しています。そのなかで、家族について次のように述べています。「みんなが人間としてとうとばれながら協同する家族こそが、真に幸福な家族であり、民主主義における人間のありかただと思います。……だれもが神のような絶対者になってはいけないということです。ここに、人間の家族関係における、進歩とあともどりの尺度があるのではないでしょうか」東北大学構内の桜並木は中川の名をとって「中善並木」と呼ばれ、「中善並木──若き日の友情と感激のために」と記された記念碑は、反骨精神とヒューマニズムに裏打ちされた研究に尽くした中川の偉大さをいまに伝えています。その中川と共に、戦後の民法大改正で指導的役割を果たしたのが、東京帝国大学教授の我妻栄(わがつまさかえ・1897~1973)です。山形県米沢市に生まれた我妻は、米沢中学校(現米沢興譲館高等学校)、第一高等学校を経て、東京帝国大学法科大学独法科に入学します。一高・帝大を通じて常に首席というこの秀才のライバルかつ親友が、後の総理大臣岸信介です。日米安保条約が批准された1960年(昭和35)6月7日、朝日新聞紙上に「岸信介君に与える」という我妻の手記が発表され、首相となったかつての親友に対し、「今日君に残された道は、ただ一つ、それは政界を退いて、魚釣りの日を送ることです」と語りかけたことは有名です。我妻は、学者としてみずからに二つの任務を課します。一つは、専門分野全体にわたる教科書(体系書)を書くこと、もう一つは、そのなかの重要なテーマについて終生研究することです。前者の代表が、『民法講義』と『親族法』です。この二つの大著は、伝統的な法律学に社会学的な方法を取り入れたわが国初の民法体系書であり、豊富な判例を使って法律学の方法論を展開したことから民法のバイブルともいわれ、裁判実務においても決定的といえる影響を与えました。一方、後者の任務として、「資本主義の発達に伴う私法の変遷」というテーマをライフ・ワークとして追い続け、実に多くの論文を発表しています。なかでも「近代法における債権の優越的地位」は、わが民法学史上不朽の名論文とされています。我妻は、明治から大正にかけて一応の形成を見た民法体系を、判例を中心とする日本の社会的現実のつながりのなかで充実発展させ、新しい民法学としての「我妻民法体系」を大成しました。それは、いまなおわが国の民法学の基礎を成し、その功績により、彼は「民法の父」と称されています。

特許法の父

大正時代、いまなお工業所有権分野の法学研究者にとってのバイブルと評される大著が刊行されました。「日本特許法の父」清瀬一郎(1884~1967)が、特許法改正の逐条審議におけるみずからの経験を綴った『特許法原理』です。兵庫県飾西(しきさい)郡置塩村(現姫路市)に生まれ、京都帝国大学法科大学独法科を首席で卒業後、穂積重遠と同期で東京帝国大学大学院に入学しますが、その後衆議院議員に転身。普通選挙運動を推進し、また法理論の見地から治安維持法に反対するなど、リベラルな政治家として活躍しました。戦後は公職追放されますが、極東国際軍事裁判(東京裁判)では日本人弁護団副団長として東條英機の主任弁護人を務めました。1920年(大正9)に衆議院議員に初当選した清瀬は、翌年の特許法改正で早くも注目を浴びます。大正時代に入り、日本企業も技術開発が可能となったことで、高橋是清(これきよ)が整備した特許制度と現状との間に齟そ齬ごを来すようになりました。そのため、1921年(大正10)二月に特許法改正案が帝国議会に提出されると、清瀬の要求により、審議は一条から条文ごとに進められたのです。同年4月30日に公布された「特許法」はドイツ法を手本とし、「相応の対価」の規定が盛り込まれるなど当時としては発明者の権利を最大限認めるもので、日本の知的財産法の根幹を成す法として識者から高く評価されています。

「農業協同組合の父」と「産業組合の父」

🔵品川弥二郎(1843~1900)

1900年(明治33)、現在の農業協同組合(JA)、生活協同組合(CO・OP)、信金・信組のルーツとなる産業組合法が成立しました。これは、日本の資本主義が発達するにしたがって、大資本に圧倒される農民や中小零細企業を救済する相互扶助の精神に基づく協同組合原則を組み入れたもので、アジアで初めて協同組合を規定した画期的な法律として知られています。この立法に当たり中心的な役割を果たしたのが、品川弥二郎(やじろう・1843~1900)と平田東助(とうすけ・1849~1925)です。長州藩出身の品川は、吉田松陰の松下村塾で学び、松蔭から「人物を以て勝り、而して学問称わず」と評された人物です。倒幕運動に奔走し、維新後は兵部省から軍事を学ぶためドイツに派遣されますが、ドイツの政治経済にも注目し、平田と共にシュルツェデーリッチの信用組合を見て、産業発展に役立つと考えます。帰国後は農商務省大輔として農業振興に携わり、農村の協同組織の必要性を感じて、1891年(明治24)に第一次松方正義内閣の内務大臣になると、産業組合法に取り組みます。1900年(明治33)2月22日、産業組合法が成立した時、品川は病床にあり、法案成立を待っていたかのように、4日後に58年の生涯を閉じます。近代日本の農業振興に尽力し、JAの母体である産業組合設立にも尽くした品川は、「農業協同組合の父」と称されます。今日、山口県JA会館敷地内の「品川神社」は品川弥二郎を祀って、その功績を称えています。

🔵平田東助(1849~1925)

一方、米沢藩出身の平田は、大学南校(現東京大学)で学んだ後、23歳の時、岩倉使節団に随行し、ベルリンでドイツ留学中の品川と運命の出会いをします。品川が、ロシア留学を目論む平田に対し、国運隆盛のドイツ留学を強く説得したことから、平田はドイツ留学を決心し、ベルリン大学で経済学、ライプチヒ大学で哲学、ハイデルベルグ大学で国際法・政治学を修め、ハイデルベルグ大学では日本人初のドクトル・フィロソフィ(博士号)を授与されます。帰国後は、ドイツ政治学の権威として、また山県有朋閥の法務官僚として頭角を現し、品川と共に産業組合法の成立に尽力します。また『産業組合法要義』を著して産業組合精神を説き、1901年(明治34)に第一次桂太郎内閣の農商務大臣に就任してからも、その普及に努めました。1905年(明治38)には、「大日本産業組合中央会」を設立し、幕藩体制によって長く分断されていた日本全国の農民を一つの組織にまとめ上げ、会頭に就任します。以後毎年、全国産業組合大会の議長を務め、また全国各地を遊説して、「相互扶助」の意義を訴えました。平田が「産業組合の父」と呼ばれるゆえんです。1921年(大正10)、東京九段下に、全国の産業組合員有志250万人の拠出による巨大な平田の座像が建立されました(現在は町田市の中央協同組合学園に移転)。

「法曹界の父」11人の墓所

江藤新平墓所(本行寺・佐賀県佐賀市西田代)

山田顕義墓所(護国寺・東京都文京区大塚)

児島惟謙墓所(海晏寺・東京都品川区南品川)

穂積陳重墓所(谷中霊園・東京都台東区谷中)

梅謙次郎墓所(護国寺・東京都文京区大塚)

穂積重遠墓所(谷中霊園・東京都台東区谷中)

中川善之助墓所(東慶寺・神奈川県鎌倉市山ノ内)

我妻栄墓所(不明)

清瀬一郎墓所(不明)

品川弥二郎墓所(京都霊山護國神社・京都府京都市東山区清閑寺霊山町/明安寺・山口県萩市大字椿東船津)

平田東助墓所(護国寺・東京都文京区大塚)