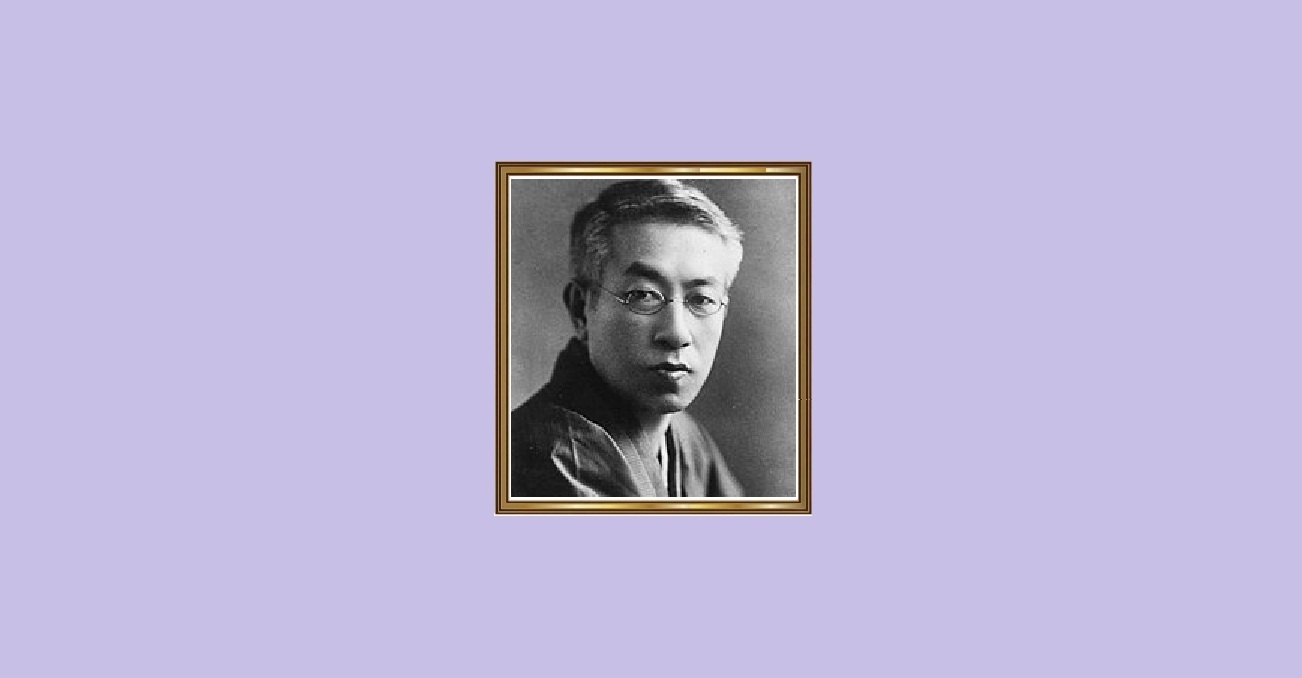

長野県の偉人:伊沢修二 — 国立音楽学校を創設し、日本の近代教育を築いた男

長野県

「教育は人間社会における最大の善行である」

この信念を胸に、近代日本の教育の未開拓分野を次々と切り拓いたのが、信濃国高遠城下(現在の長野県伊那市)に生まれた伊沢修二(いざわ しゅうじ)です。藩校の貢進生からアメリカへ留学し、帰国後は、東京音楽学校(現・東京藝術大学)の初代校長や体操伝習所の主幹を歴任。私たちが幼い頃から歌う唱歌「ちょうちょう」や「仰げば尊し」を日本に紹介し、その教育理念は、音楽、体育、盲唖教育、吃音矯正といった広範な分野で、日本の教育の礎となりました。

幼少期の秀才と、開明の志

伊沢修二は、1851年(嘉永4年)、信濃国高遠藩の下級武士の家に生まれました。父の扶持は少なく、極端な貧乏暮らしでしたが、彼は幼い頃から藩校「進徳館(しんとくかん)」で、漢学、数学、兵学といった幅広い教育を熱心に受けました。藩校時代、彼は蔵書の和漢籍や翻訳本を徹底的に読み込み、論理的思考力を培いました。この才能が認められ、16歳で藩の貢進生(奨学生)に選ばれ、江戸へ出府。ここで、ジョン万次郎に英語を学んだ後、洋学教育を行う大学南校(後の東京大学)に進学しました。

アメリカ留学と「音楽」・「体育」との出会い

明治5年(1872年)、文部省に出仕し、若くして愛知師範学校の校長に就任した伊沢は、近代国家の基盤となる教育システムの構築に強い使命感を抱きます。彼は、西洋の教育制度を手本に、日本の教育を改革する必要性を痛感し、1875年(明治8年)、文部省より師範学校教育調査のため、アメリカ留学を命じられました。留学先のマサチューセッツ州ブリッジウォーター師範学校で、伊沢は、従来の日本の教育では軽視されていた「音楽」と「体育」が、情緒と心身の健全な発達に不可欠な科目として体系化されていることに衝撃を受けます。

- 音楽教育:彼は、音楽教育の権威であるルーサー・メーソンに個人レッスンを依頼。西洋の七音音階を克服し、メーソンと共に、日本で歌うための唱歌の作成に取り組みました。

- 視話法と吃音矯正:留学中に、電話の発明者アレクサンダー・グラハム・ベルと出会い、聴覚障害者のための「視話法」を学び、発音矯正を受けました。この経験が、彼の晩年の吃音矯正事業へと繋がります。

近代教育の三本柱:唱歌・体育・師範の確立

帰国後、伊沢は、アメリカで学んだ知識を日本の教育現場に導入するため、教育行政官として猛烈な勢いで改革を推進しました。

唱歌の普及と東京音楽学校の創設

伊沢修二の最大の功績の一つは、日本の学校教育に「音楽」というジャンルを確立したことです。

- メーソンの招聘と唱歌の編纂:伊沢は、自ら文部省に働きかけ「音楽取調掛」を設置し、恩師ルーサー・メーソンを日本に招聘。メーソンと協力して、日本初の学校教育用音楽教材『小学唱歌集』を編纂しました。

- 唱歌「ちょうちょう」の誕生:この唱歌集に収録された「ちょうちょう」や「蛍の光」は、日本の伝統的な民謡の旋律に、西洋の楽曲を当てはめるなど、日本の風土に合わせた工夫が凝らされていました。これにより、音楽教育は全国の小学校へと普及していきました。

- 東京音楽学校の創設:伊沢は、日本初の国立音楽教育機関として東京音楽学校(現・東京藝術大学音楽学部)の設立に尽力し、初代校長に就任。音楽を専門的に学べる環境を整備しました。

体操伝習所と特殊教育への貢献

音楽だけでなく、伊沢は体育、教員養成、特殊教育など、日本の教育の未開拓分野を次々と開拓しました。

- 体操伝習所:心身の調和を重視する教育理念に基づき、「体操伝習所」を設立。アメリカから体育教師を招聘し、日本人の身体に合った西洋式の近代的体育を導入しました。

- 盲唖学校の設立: 東京盲唖学校(現在の筑波大学附属視覚特別支援学校)の校長を兼任するなど、特殊教育の分野にも力を注ぎました。

台湾教育への挑戦と、晩年の吃音矯正

東京音楽学校の設立後も、伊沢は文部省の編輯局長として教科書編纂に携わるなど、教育行政の中枢を担いましたが、省内での意見の対立から辞職。その後は、民間教育運動の中心として活躍します。

芝山巌事件と台湾教育の礎

1895年(明治28年)、日本が台湾を領有すると、伊沢は初代台湾総督・樺山資紀(かばやま すけのり)に請われ、台湾総督府民政局の学務部長に就任。台湾の教育行政の確立に奔走します。彼は、台北北部の芝山巌(しざんがん)に小学校「芝山巌学堂」を設立し、日本語教育を開始。しかし、日本に抵抗する武装勢力の襲撃により、教師6名が殺害されるという悲劇的な「芝山巌事件」が発生しました。伊沢は、「たとえ国難に殉じても、教育の志を伝える」という覚悟のもと、台湾での教育事業を継続。彼の不屈の精神は、後の台湾の近代教育の礎となりました。

吃音矯正への貢献

晩年、伊沢は、アメリカ留学中にベルから学んだ視話法の知見を活かし、吃音矯正事業に尽力。1903年(明治36年)には、日本初の吃音矯正機関「楽石社(がくせきしゃ)」を創設し、言語障害に悩む人々の救済と、教師の育成に生涯を捧げました。

伊沢修二の功績と現代への影響

伊沢修二が手がけた仕事の幅広さと、その一貫した教育への情熱は、現在の日本の教育制度全体に深く刻み込まれています。

- 教育勅語の普及: 晩年は国家教育社を創設し、忠君愛国主義の国家教育を主張し、教育勅語の普及にも努めました。

- 貴族院議員: 1897年(明治30年)には貴族院勅選議員に任じられ、教育行政の傍ら、政治家としても国に貢献しました。

伊沢修二の著作とゆかりの地:近代教育の足跡を辿る旅

伊沢修二の足跡は、彼の故郷である長野県伊那市高遠町から、教育の拠点となった東京、そして台湾へと繋がっています。

- 伊沢修二生家・伊澤修二先生記念碑(長野県伊那市高遠町東高遠2130):彼の生家が保存されています。

- 伊沢修二墓所(東京都豊島区南池袋4-25-1・雑司が谷霊園1種10号8側)

伊沢修二の遺産:現代社会へのメッセージ

伊沢修二の生涯は、私たちに「教育の力と多様性の受容」の重要性を教えてくれます。彼は、単なる学問の知識だけでなく、音楽、体育、特殊教育といった、個人の感性や身体能力、そしてハンディキャップをも含めた多様な能力を育む教育の必要性を説きました。彼の理念は、現代社会が目指す「インクルーシブ教育」や「ウェルビーイング」の先駆けとも言えるものです。すべての子供たちに、学ぶ機会と、自分らしく生きる力を与えることこそが、社会全体の豊かさにつながるという彼の信念は、今もなお、私たちに力強く語りかけています。伊沢修二の物語は、一人の教育者が、その情熱と先見の明によって、国家の未来を形作ることができることを証明しています。彼の精神は、現代に生きる私たちに、学ぶことの大切さと、教育という力でより良い社会を創造する智慧を、力強く語りかけているのです。