新潟県の偉人:前島密 「日本文明の一大恩人」郵便の父が描いた近代日本の青写真

「縁の下の力持ちになることを厭うな。人のためによかれと願う心を常に持てよ」

この言葉は、現在の新潟県上越市に生まれた前島密(まえじま ひそか)が、その生涯をかけて体現した精神を表しています。1円切手の肖像として広く知られる彼は、日本の近代郵便制度の創設者であるだけでなく、江戸遷都の建言、国字改良論、鉄道敷設の立案など、多岐にわたる功績を残し、その偉業から「日本文明の一大恩人」と称えられました。幕末の動乱期から明治の文明開化期まで、常に時代の先を見据え、日本の未来を形作るインフラを構築した彼の生涯は、現代を生きる私たちに、社会貢献の真の意味を問いかけ続けています。

幼少期の苦学から海防への志へ

前島密、幼名・房五郎は、1835年(天保6年)、越後国頸城郡下池部村(現在の新潟県上越市)の豪農の家に生まれました。生後8ヶ月で父を亡くし、母のもとで苦しい生活を送ります。しかし、母は裁縫の仕事で生計を立てながら、房五郎に錦絵や往来物(教科書)を与えて熱心に教育しました。8歳で母に連れられ、糸魚川藩医である叔父のもとで医術を学ぶうちに、医師への道を志します。12歳で単身江戸へ出て、幕府の官医のもとで医学を学びますが、彼の人生の方向性を決定づける大きな出来事が起こります。1853年(嘉永6年)、19歳の時に、ペリーの黒船が浦賀に来航したのを目撃したのです。この来航を、日本の海防・国防にとっての危機と痛感した房五郎は、医師への道を諦め、海軍学へと志を転じます。彼は、林家蔵書を閲覧できる設楽家や、幕府御船手頭を務める江原桂介のもとに身を寄せ、西洋砲術、兵法、機関学、航海術といった海防に必要な学問を独学で学びました。

「巻退蔵」と「前島来助」:旅と変名の青春

房五郎は、航海術を学ぶため、安政5年(1858年)に函館へと旅立ちます。この時、彼は自らの名を「巻退蔵(まき たいぞう)」と改めました。函館では、幕府の軍艦教授所に入門し、武田斐三郎(たけだ あやさぶろう)のもとで航海術を学びました。その後、対馬に渡り、ロシア軍艦の動向を調査。さらに長崎では、アメリカ人宣教師から英語を学びました。この長崎での学びは、後に日本の郵便制度を創設する上で、彼の思想に大きな影響を与えることになります。宣教師から「通信は国家の血液」であると教えられ、切手という仕組みの存在を知ったのです。旅と勉学を続けた退蔵は、1866年(慶応2年)に、幕臣・前島家の養子となり、家督を継いで「前島来助(まえじま らいすけ)」と名乗るようになります。そしてこの頃、将軍・徳川慶喜に「漢字御廃止之議」という建議書を提出。これは、「国民の間に学問を普及させるためには、難しい漢字の使用をやめるべきだ」という、日本語の改革を提言した歴史的な文献でした。

文明開化の設計者:明治政府での活躍

明治維新後、前島は、徳川宗家が治める駿河藩(静岡藩)に仕えます。この頃に、彼は自らの名を「前島密」と改めました。そして、1870年(明治3年)、明治政府に召され、民部・大蔵両省に出仕。大隈重信が主導する「改正掛」の一員として、近代日本の国家制度の設計に携わることになります。彼は、この改正掛で、以下のような多岐にわたる事業を立案・実行しました。

日本を近代化した10の功績

- 江戸遷都の建言: 慶応4年(1868年)、大久保利通に江戸遷都を建言。大阪ではなく、江戸を首都とすべきだと主張し、その意見が採用され、江戸は「東京」へと改められました。

- 鉄道敷設の立案: 大隈重信の命で、日本初の鉄道敷設の計画案を作成。その正確さは、後に外国人をも感嘆させたと言われています。

- 郵便創業: 1871年(明治4年)、日本の近代郵便制度を創設。駅制という江戸時代のインフラを活かし、官営の郵便と民営の陸運会社を両輪とする全国ネットワークをわずか2年で築き上げました。

- 「郵便」「切手」などの命名: 今も使われている「郵便」「切手」「葉書」などの言葉を定め、日本の郵政事業の基礎を確立しました。

- 郵便為替・郵便貯金制度の開始: 1875年(明治8年)、イギリスの制度を参考に、郵便為替と郵便貯金制度を創設。人々の生活を安定させ、貯蓄を奨励しました。

- 新聞事業の育成: 新聞が世論を形成する上で重要であると考え、新聞の低料送達の道を開き、自ら『郵便報知新聞』を創刊。

- 陸運元会社の創立: 飛脚問屋のネットワークを説得し、日本通運の前身である陸運元会社を創立。郵便と貨物輸送を担う近代的な運送会社へと発展させました。

- 海運政策の建議: 海運の重要性に着目し、大久保利通に海運振興策を建議。これが後の日本郵船株式会社の礎となりました。

- 訓盲院の創立: 視覚障碍者の教育の重要性を説き、日本初の訓盲院(現在の筑波大学附属視覚特別支援学校)の創立に尽力しました。

- 勧業博覧会の開催: 大久保利通の命で、第1回内国勧業博覧会の審査官長を務め、日本の産業振興に貢献しました。

晩年の活動と後世への遺産

「明治十四年の政変」で政府を辞職した前島は、大隈重信らと立憲改進党を創立。政治家としての道を歩む傍ら、早稲田大学の前身である東京専門学校の校長に就任し、財政難に苦しむ学校の経営を立て直すなど、教育者としても活躍しました。また、官界に復帰した際には、逓信次官として電話事業の創始にも尽力しました。1919年(大正8年)、85歳で生涯を閉じた前島。彼の遺した功績は、単なる郵便事業にとどまらず、交通、通信、教育、福祉といったあらゆる分野に及び、日本の近代化の礎となりました。

📍前島密ゆかりの地:近代日本の足跡を辿る旅

前島密の足跡は、彼の故郷である新潟県から、幕臣としての生活と明治政府での活躍の地である東京、そして晩年の拠点である神奈川県へと繋がっています。

- 前島記念館(新潟県上越市下池部):前島密の生誕地であり、彼の生涯や功績を伝える資料が展示されています。

- 郵便発祥の地碑(東京都中央区日本橋):日本で初めて官営郵便が開始された場所です。

- 逓信総合博物館(東京都千代田区):日本の郵便や通信の歴史を紹介する博物館で、前島密に関する資料も多数展示されています。

- 前島密宅邸跡(東京都江東区北砂):彼が幕臣として暮らした屋敷の跡地を示す石碑が建っています。

- 前島密墓所(神奈川県横須賀市浄楽寺):彼の遺骨が眠る墓所です。

💬前島密の遺産:現代社会へのメッセージ

前島密の生涯は、私たちに「変化を恐れず、新たな価値を創造する」ことの重要性を教えてくれます。彼は、鎖国という古い制度が崩壊する時代にあって、いち早く海外の知識や技術を学び、それを日本の風土に適応させ、新たな制度を築き上げました。彼の「漢字廃止論」や「江戸遷都論」は、当時の常識を覆す大胆なものでしたが、その根底には、日本の未来を憂い、国民全体の幸福を願う強い使命感がありました。彼の築いた郵便制度は、情報という「血液」を国家の隅々まで行き渡らせ、人々の生活と文化を豊かにする基盤となりました。前島の物語は、一人の人間が、その先見性と実行力によって、国のあり方を変え、人々の暮らしをより便利に、より豊かにすることができることを証明しています。彼の精神は、現代に生きる私たちに、社会貢献の真の意味を問いかけ続けているのです。

(C)【歴史キング】

関連する書籍のご紹介

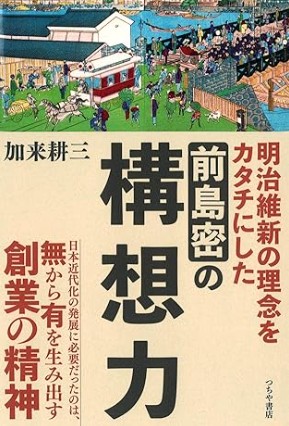

明治維新の理念をカタチにした 前島密の構想力 / 加来 耕三 (著)

単行本(ソフトカバー) – 2019/4/25

歴史家・加来耕三が「日本近代化の父」前島密の“構想力”を分析。

ビジネスマン、経営者に発揮すべき構想力のヒントを示し導く。