香川県の偉人:柴野栗山 — 「寛政異学の禁」を主導し、漢詩文を隆盛させた幕府儒官

香川県

「律は甲乙の科を増し、以て澆俗を正す。礼は升降の制を崇め、以て頽風を極(と)む」

この言葉は、江戸時代後期、老中松平定信の右腕として「寛政異学の禁(かんせいいがくのきん)」を指導した儒学者、柴野栗山(しばの りつざん)の政治思想を象徴しています。讃岐国牟礼村(現在の香川県高松市)の儒者の家に生まれた彼は、貧困と病苦を乗り越えて幕府の最高学問所である昌平黌(しょうへいこう)の最高責任者にまで上り詰めました。彼の生涯は、朱子学の復権と、日本の漢詩文(文学)を洗練させた「寛政の三博士」の一人としての功績に彩られています。

幼少期の苦学と、儒学への傾倒

柴野栗山は、1736年(元文元年)、讃岐国三木郡牟礼村(現在の高松市牟礼町)に生まれました。彼の号である「栗山」は、郷里の八栗山(やくりさん)に由来しています。幼い頃から儒学を志した栗山は、高松藩儒の後藤芝山(ごとう しざん)に師事しました。18歳の時には、志を立てて江戸へ遊学。林家の湯島聖堂(のちの昌平黌)に入り、林復軒(はやし ふくけん)のもとで朱子学を学びました。当時の遊学は、非常に苦しいもので、栗山は貧困と病苦に苛まれながらも、詩文や学問に没頭し、その学識を深めていきました。

📌 地方儒臣から幕府への招致

江戸での修行を終えた栗山は、京都へ遊学した後、32歳で徳島藩(阿波藩)に招かれ、儒官として仕えることになります。徳島藩主・蜂須賀重喜(はちすか しげよし)の世子の教育を担当するなど、藩の儒臣として高い地位を得ました。しかし、彼の運命を大きく変えたのは、天明7年(1787年)、52歳の時に老中首座となった松平定信(まつだいら さだのぶ)から、幕府に仕えるよう直々に推挙を受けたことでした。定信は、天明の大飢饉などで荒廃した幕府の権威を再建するため、「寛政の改革」を断行しようとしており、その教学面での柱となる人材を求めていました。

「寛政の三博士」と異学の禁止

柴野栗山は、尾藤二洲(びとう にしゅう)、古賀精里(こが せいり)とともに「寛政の三博士」と称され、松平定信が推進する教学改革の中心人物となりました。

📌 湯島聖堂の復興と教学の統一

当時の学問界は、荻生徂徠(おぎゅう そらい)の「古文辞学」や、朱子学以外の様々な学派が隆盛しており、幕府の正学であった朱子学は衰退していました。幕府の権威を回復するためには、武士の倫理と秩序を支える教学の統一が不可欠であると考えた定信は、栗山らにその改革を託しました。1790年(寛政2年)、栗山は聖堂取締(最高責任者)に就任し、「寛政異学の禁」を建議・指導しました。

- 異学の排斥: 湯島聖堂をはじめとする幕府の教育機関において、朱子学以外の学問(古学など)の講義を一切禁止しました。これにより、朱子学が幕府の公認する「正学(官学)」として復権しました。

- 学制の改革: 林家の私塾であった湯島聖堂を、林家から切り離し、幕府直轄の教育機関(昌平黌)として大改築。幕臣とその子弟の学問吟味(試験)を制度化し、武士の学問水準の向上を図りました。

栗山の改革は、当時の知識人たちから激しい反対を受けましたが、彼は世間の批判には一切取り合わず、黙々と改革を推進しました。その結果、日本の学問界は一時、朱子学一色へと染まることになります。

📌 漢詩文の隆盛と文人交流

栗山の功績は、思想統制に留まりませんでした。彼は、詩文にも優れており、唐宋(とうそう)の詩文を範とした洗練された漢詩を多く作り、当時の文学界に大きな影響を与えました。

- 詩文の復興: 栗山ら三博士が推進した朱子学は、文学においても、それまでの流行を脱し、より格調高い唐宋の詩文を模範とする文芸復興をもたらしました。

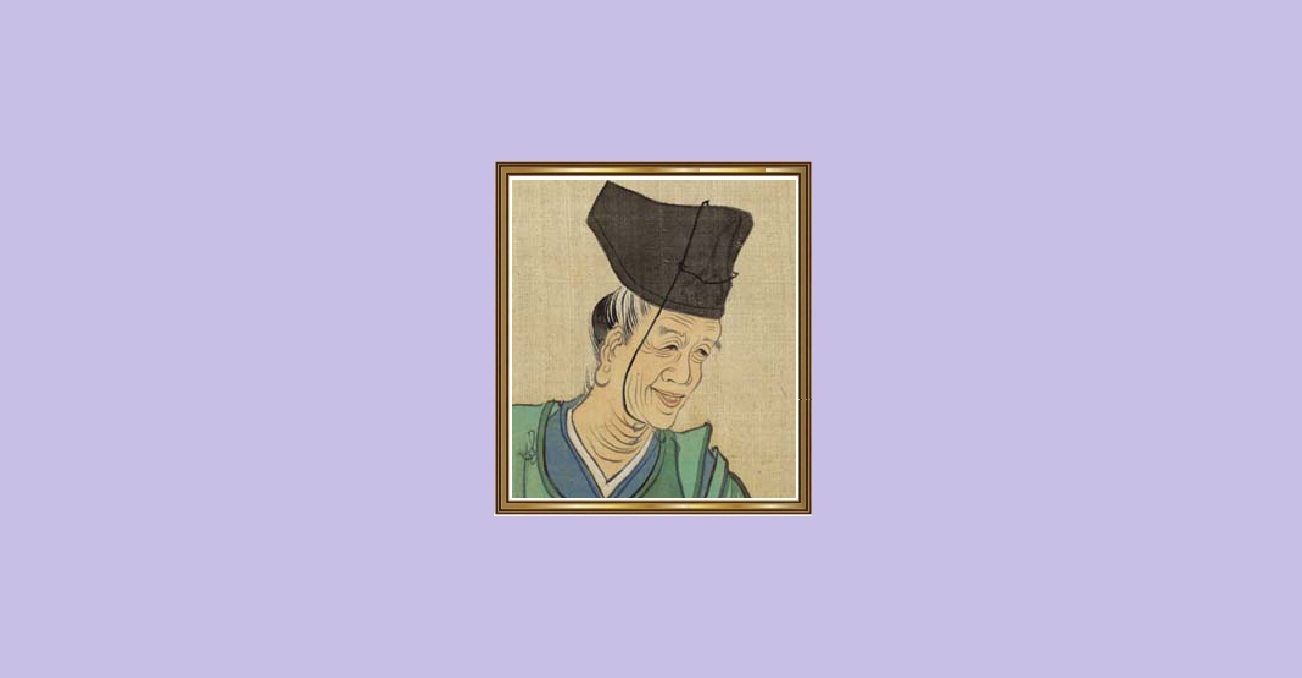

- 文化人との交流: 栗山は、池大雅(いけの たいが)、高芙蓉(こう ふよう)といった当時の著名な文人たちとも広く交流しました。『栗山文集』に収められた漢詩や書画の題跋(だいつけ)からは、彼の幅広い交友関係と、文人としての高い実力がうかがえます。

栗山は、老中松平定信の信頼を得て、将軍世子の侍読を務めるなど、幕府の教学の指導者として確固たる地位を築きました。また、その学識は、山陵や大内裏の修復・造営についての献策、海防などの外交問題にまで及んでいます。

柴野栗山ゆかりの地:儒学の足跡を辿る旅

柴野栗山の足跡は、彼の故郷である香川県高松市から、幕府に仕えた江戸へと繋がっています。

- 栗山記念館・柴野栗山宅址碑(香川県高松市牟礼町牟礼3028):栗山の生誕地に建てられた記念館で、遺墨や遺品、著作などが展示されています。

- 柴野栗山墓所・大塚先儒墓所(東京都文京区大塚5-23-1):徳川幕府に仕えた儒学者たちの「儒葬」による墓地。

- 史跡湯島聖堂(東京都文京区湯島1-4-25)

柴野栗山の遺産:現代社会へのメッセージ

柴野栗山の生涯は、私たちに「信念を貫く力と、学びの重要性」を教えてくれます。彼は、当時の権威主義的な朱子学を背景に学制改革を主導しましたが、その根底にあったのは、日本の士階級の倫理と学問水準を高め、国を安定させたいという強い使命感でした。彼の「寛政異学の禁」は、思想統制という批判も受けますが、その後の日本の漢詩文を洗練させ、文学に大きな変革をもたらした功績は計り知れません。柴野栗山の物語は、一人の学者が、その深い学識と政治的影響力によって、社会の規範と文化を根底から変えることができることを証明しています。彼の精神は、現代に生きる私たちに、目先の流行に惑わされず、古典や本質的な学問に真摯に向き合うことの大切さを、力強く語りかけているのです。