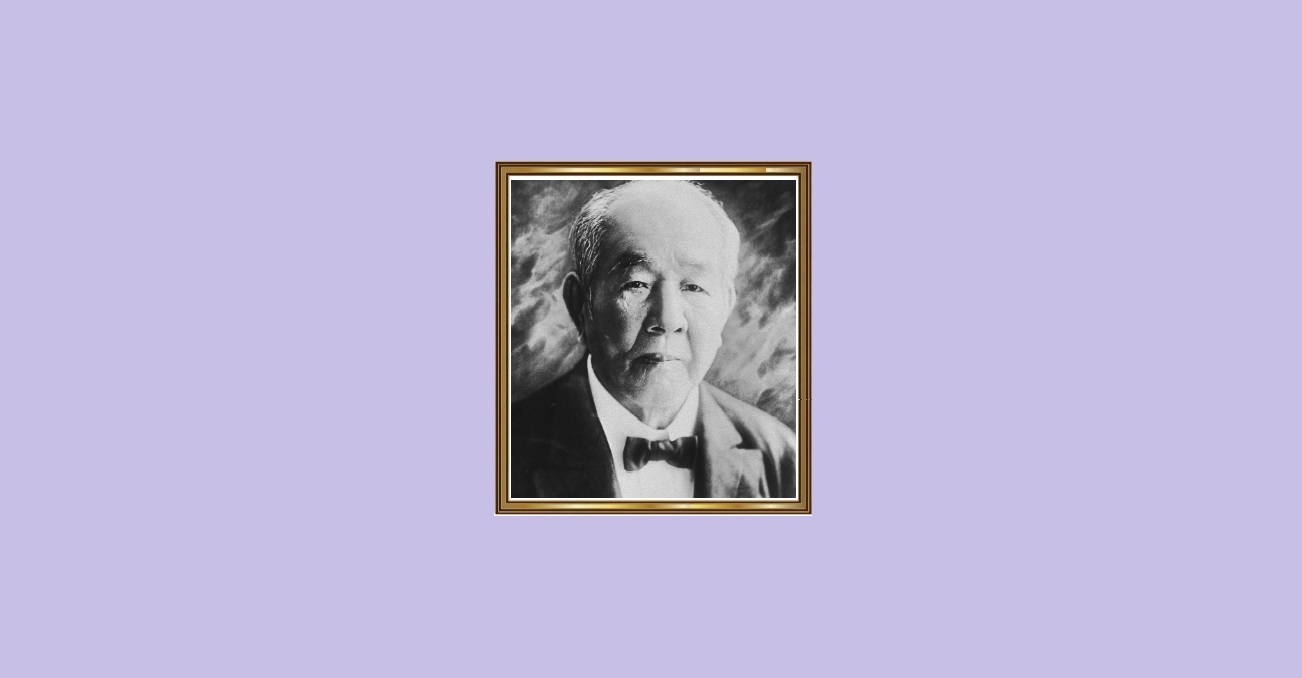

埼玉県の偉人:渋沢栄一 — 「近代日本資本主義の父」が描いた、経済と道徳の物語

「富をなす根源は何かと言えば、仁義道徳。正しい道理の富でなければ、その富は完全に永続することができぬ」

この言葉は、「日本の近代資本主義の父」と称される渋沢栄一(しぶさわ えいいち)が、その生涯をかけて説き続けた「道徳経済合一説」の核心です。

武蔵国血洗島村(現在の埼玉県深谷市)の百姓の家に生まれた彼は、幕臣から明治政府の官僚、そして実業界へと転身。約500もの企業の設立・運営に携わり、日本の近代産業のあらゆる分野に大きな足跡を残しました。彼の揺るぎない信念と、社会全体を豊かにしようという「公益の追求」の精神は、経営の神様ピーター・ドラッカーをして、「偉大な経営の本質は責任にほかならない」と言わしめました。

豪農の青年から尊皇攘夷の志士へ

渋沢栄一は、1840年(天保11年)、武蔵国血洗島村(現在の埼玉県深谷市)の農家に生まれました。渋沢家は藍玉の製造販売や養蚕を営む豪農であり、栄一は幼い頃から家業を手伝い、商才を磨いていきました。14歳で単身で藍葉の仕入れに出かけるなど、早くから現実的な商売感覚を身につけていたことが、後の彼を支える土台となりました。しかし、栄一の関心は商売だけにとどまりませんでした。父から漢籍の手ほどきを受け、従兄の尾高惇忠(おだか あつただ)のもとで『論語』をはじめとする儒学を学び、武術は神道無念流を修めるなど、文武両道に秀でた青年へと成長しました。21歳で江戸へ遊学すると、勤皇志士たちと交流を結び、尊皇攘夷思想に傾倒します。文久3年(1863年)、23歳の栄一は、高崎城を乗っ取って武器を奪い、横浜の外国人居留地を焼き討ちにするという過激な計画を立てますが、従兄の尾高長七郎の説得により断念。親族に累が及ぶのを避けるため、京都へと逃亡しました。

一橋家への仕官と欧州での衝撃

京都で志士活動に行き詰まっていた栄一は、一橋家家臣・平岡円四郎の推挙により、一橋慶喜に仕えることになります。慶喜が将軍となると、栄一も幕臣となり、その才能を認められていきました。慶応3年(1867年)、27歳の栄一は、慶喜の異母弟・徳川昭武の随員として、フランスのパリで開かれる万国博覧会へ渡航します。約2年間の欧州滞在中に、彼はイギリス、ベルギー、スイスなどを訪問し、近代的な経済システムや株式会社制度、そして人間平等主義といった西洋文明の本質に触れ、大きな衝撃を受けました。この欧州での見聞が、栄一の人生を大きく変えることになります。彼は、帰国後も髷(まげ)を切り、山高帽を被るなど、西洋の文化を積極的に取り入れ、日本の近代化という壮大な目標を掲げました。

官僚から「近代日本資本主義の父」へ

明治元年(1868年)、帰国した栄一は、謹慎中の徳川慶喜のもとで、日本初の株式会社ともいえる「商法会所」を設立。その後、明治新政府に招かれ、大蔵省に出仕します。大隈重信や井上馨らのもとで、租税制度の改革や紙幣発行などに携わり、新政府の財政基盤の確立に尽力しました。

しかし、官僚という立場では、自らが理想とする近代社会を築くことは難しいと考えた栄一は、明治6年(1873年)、33歳で官職を辞し、実業界へと転身します。

500もの企業を創り、日本を豊かに

栄一は、まず日本で最初の銀行「第一国立銀行」(現・みずほ銀行)を設立。この銀行を足がかりに、彼は日本の近代産業を創り上げていきました。

- 金融: 日本勧業銀行、日本興業銀行など、多くの銀行設立に携わり、日本の金融システムの基盤を築きました。

- 製造: 王子製紙、東京ガス、帝国ホテルなど、日本の近代産業の骨格となる企業を次々と創業。

- インフラ: 日本鉄道会社(現・JR東日本)、日本郵船など、交通・運輸分野の事業にも積極的に関わりました。

- 経済団体: 東京商法会議所(現・東京商工会議所)や東京株式取引所(現・東京証券取引所)を設立し、日本の経済活動を支える組織を創り上げました。

彼は、生涯にわたり約500もの企業の設立・運営に関わり、日本の近代化のあらゆる分野に大きな足跡を残したことから、「近代日本資本主義の父」と称えられました。

「論語と算盤」:道徳と経済の調和

栄一は、単なる利益追求者ではありませんでした。彼の事業活動を支えていたのは、「道徳経済合一説」という、一貫した哲学です。これは、「道徳」(論語)と「経済」(算盤)は決して対立するものではなく、両者が一致して初めて、持続可能な繁栄がもたらされるという考え方です。

彼は、事業で得た富を独占せず、社会に還元することを重視しました。

- 社会福祉: 東京都養育院の運営に携わり、東京都結核予防協会、聖路加国際病院といった医療・福祉事業を支援しました。

- 教育: 一橋大学、日本女子大学、東京女学館など、多くの教育機関の設立に尽力し、実業教育や女子教育の発展に貢献しました。

彼の哲学は、アメリカの経営学者ピーター・ドラッカーをして、「経営の「社会的責任」について論じた歴史的人物の中で、かの偉大な明治を築いた偉大な人物の一人である渋沢栄一の右に出るものを知らない。彼は世界のだれよりも早く、経営の本質は「責任」にほかならないということを見抜いていたのである」と喝破させたほど高く評価されています。

📍渋沢栄一ゆかりの地:近代日本の足跡を辿る旅

渋沢栄一の足跡は、彼の故郷である深谷から、活動拠点である東京、そして民間外交の舞台となった欧米へと繋がっています。

- 渋沢栄一生誕地・旧渋沢邸「中の家」(埼玉県深谷市血洗島247-1):栄一が生まれ育った家が保存・公開されています。

- 渋沢栄一記念館(埼玉県深谷市下手計1204):栄一の生涯や功績を伝える資料館です。

- 誠之堂・清風亭(深谷市起会110番地1(大寄公民館敷地内)):渋沢栄一ゆかりの建物で、平成11年に東京世田谷区から深谷市に移築されました。

- 尾高惇忠生家(深谷市下手計236):栄一の従兄であり、学問の師でもあった尾高惇忠の生家。惇忠は、富岡製糸場の設立に大きく関与し、初代場長を務めた人物。この生家は、惇忠や栄一らが高崎城乗っ取りなどの計画を謀議したと伝わる部屋(非公開)が二階にあります。

- 青淵由来之跡の碑・青淵公園(深谷市下手計1241):栄一の雅号である「青淵(せいえん)」は、この場所にあった淵にちなみ、尾高惇忠がつけたものです。

- 渋沢資料館(東京都北区西ケ原二丁目16番1号(飛鳥山公園内)):栄一の旧邸宅跡に建てられた資料館。栄一の生涯と、多方面にわたる事業や人々との交流に関する数多くの資料を収蔵、展示。

- 渋沢栄一像(東京都千代田区大手町2丁目7−2・常盤橋公園内):「東洋のロダン」と称された彫刻家、朝倉文夫が製作、現在は2代目の像で、初代渋沢栄一像は1933年11月11日の渋沢栄一の命日に完成。戦時中の金属提供で一度は撤去されたが、その後再び朝倉文夫の製作により1955年に再建された。

- 旧養育院長渋沢栄一銅像(東京都板橋区栄町35-2):東京都健康長寿医療センターの敷地内に建つ銅像。50年以上にわたり養育院長を務めた栄一の功績を讃えて1925年に制作、除幕式には渋沢栄一本人も出席した。

- 渋沢栄一像(東京商工会議所・東京都千代田区丸の内3-2-2(丸の内二重橋ビル)):栄一が初代会頭を務めた東京商工会議所にも、ビル建て替えに伴い二〇一八年、銅像が設置された。会頭就任時に近い43歳をモチーフにしている。

- 東商渋沢ミュージアム(「東京商工会議所」6階):英一の生い立ちから、どのように日本経済に貢献したのか、「東京商工会議所」を設立した詳しい背景の資料などを展示。

- 渋沢栄一胸像(帝国ホテル・東京都千代田区内幸町1-1-1):帝国ホテル駐車場入口近く。帝国ホテルは海外からの賓客をもてなすため、渋沢や実業家の大倉喜八郎らが発起人となり1890(明治23)年に開業、栄一は19年間経営に携わり、初代会長も務めた。

- 渋沢栄一墓所(東京都台東区谷中7-5・谷中霊園・乙11号1側):栄一の遺骨が眠る墓所です。渋沢家墓所の正面から少し右側に見える墓碑が栄一のもの。谷中霊園には、若き日の栄一が仕えた旧主・徳川慶喜の墓所もある。

💬渋沢栄一の遺産:現代社会へのメッセージ

渋沢栄一の生涯は、私たちに「事業と道徳の一致」という、普遍的な哲学を教えてくれます。

彼は、利潤追求と社会貢献は両立しうるものであり、むしろ社会に役立ってこそ、事業は成功し、永続するという信念を貫きました。彼のこの思想は、資本主義の弊害が問われる現代社会において、「企業の社会的責任(CSR)」や「SDGs(持続可能な開発目標)」といった考え方として再評価されています。渋沢栄一の物語は、一人の実業家が、その強い倫理観と先見性によって、経済と社会のあり方を根本から変えることができることを証明しています。

彼の精神は、現代に生きる私たちに、自己の利益だけでなく、社会全体の幸福を追求することの大切さを、力強く語りかけているのです。

(C)【歴史キング】

関連する書籍のご紹介

論語と算盤 (角川ソフィア文庫) / 渋沢 栄一 (著)

文庫 – 2008/10/24

ビジネスを成功させる秘訣は論語にある。日本実業界の父が語る必読の名著。

道徳と経営は合一すべきである。日本実業界の父、渋沢栄一が、後進の企業家を育成するために、経営哲学を語った談話録。論語の精神に基づいた道義に則った商売をし、儲けた利益は、みなの幸せのために使う。維新以来、日本に世界と比肩できる近代の実業界を育てあげた渋沢の成功の秘訣は、論語にあった。企業モラルが問われる今、経営と社会貢献の均衡を問い直す不滅のバイブルというべき必読の名著。解説・加地伸行

「父」と呼ばれた日本人【近代産業編】/ 伊賀神一 (著)

ペーパーバック – 2025/6/11

当サイト、歴史キングのメインライターである伊賀神一が日本の偉人たちをまとめた渾身の一作。

幕末から明治、大正、昭和にかけての激動の時代に、日本は欧米列強を手本として近代国家形成にまい進し、政治、経済、科学技術、司法、文化とあらゆる分野において先駆的役割を果たした偉人たちを多く輩出しました。

「近代日本資本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一、「台湾近代化の父」「満州開発の父」「国際開発学の父」「都市計画の父」など7つの称号を持つ後藤新平、「日本病理学の父」山極勝三郎……

彼らはなぜ、「父」と呼ばれるようになったのでしょう。

👤{渋沢栄一}に関連する偉人

👤{日本紙幣肖像画}になった偉人

{ちょっとPR}

👉️【DMM FX】について詳しくはこちら

FX始めるなら【DMM FX】

最短即日で取引スタート!

※最短手続きで本人認証が完結した場合の申込完了から登録審査完了までの時間。当社休業日や申込内容等に不備があった場合は除く。

抜群の操作性で初心者でもスムーズに取引できる!

詳しくはこちら

https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=45KGKS+BHSAZE+1WP2+6CP0Z

【投資にかかる手数料、リスク等について】

店頭外国為替証拠金取引は、元本及び利益が保証されたものではありません。お取引の対象となる通貨ペアの価格の変動、スワップポイントの変動または、受け払いの逆転、各国の金融政策、金融指標の数値の変動によっては損失が生じることとなります。お預けいただく証拠金額に比べてお取引可能な金額が大きいため、 その損失は預託された証拠金の額を上回るおそれがあります。アカウント管理費及び取引手数料は無料です。注文の際に必要となる証拠金は、各通貨ペアとも取引の額に対して、個人アカウント、法人アカウントとも最低4%以上の証拠金が必要となります。なお、法人アカウントの場合は、金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額と、取引の額に4%を乗じて得た額のどちらか高い額以上の証拠金が必要となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第27項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。当社の提示するビッド価格(売付価格)とアスク価格(買付価格)には差(スプレッド)があります。相場急変動等により、スプレッド幅が拡大、または、意図した取引ができない可能性があります。上記のリスクは、お取引の典型的なリスクを示したものです。お取引に際しては契約締結前交付書面及び約款をよくお読みいただき、それら内容をご理解のうえ、お取引の最終決定は、お客様ご自身の判断と責任で行ってください。

【株式会社DMM.com証券】

第一種金融商品取引業者/第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1629号 商品先物取引業者 加入協会等:一般社団法人金融先物取引業協会