福井県の偉人:杉田玄白 — 『解体新書』を翻訳し、日本の近代医学を拓いた医聖

福井県

「医事は自然に如かず」(医術は自然の治癒力に及ばない)

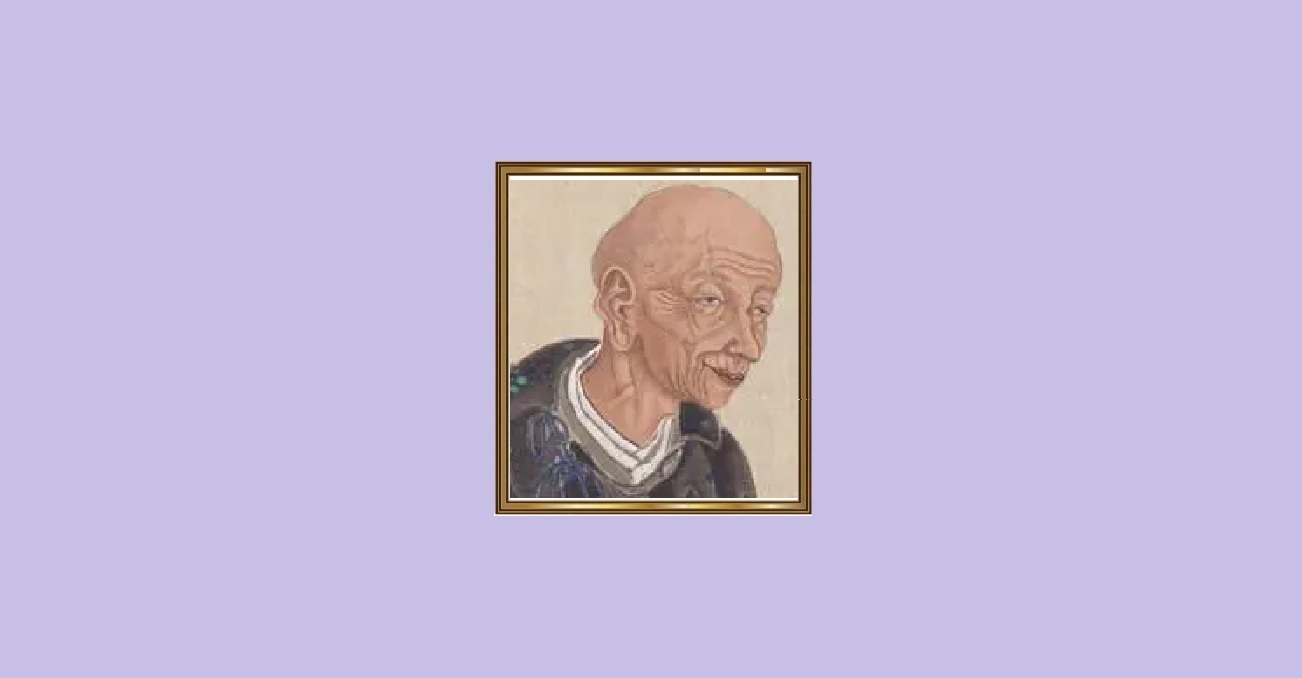

この言葉は、江戸時代の蘭学医であり、日本の近代医学の祖と称される杉田玄白(すぎた げんぱく)が、85年の生涯を終える年に遺したものです。小浜藩医の子として若狭国(現在の福井県小浜市)に生まれた彼は、オランダの解剖書『ターヘル・アナトミア』の正確さに衝撃を受け、日本の医学史を塗り替える『解体新書』を翻訳。生涯を在野の医師として、蘭学の普及と人材育成に捧げました。彼の医術は、将軍や大名から庶民に至るまで多くの人々の命を救い、その功績は、現代の日本医学の礎となっています。

幼少期の苦難から医学の道へ

杉田玄白は、1733年(享保18年)、若狭国小浜藩の藩医である父・杉田甫仙(ほせん)の三男として、江戸の小浜藩下屋敷で生まれました。難産であったため、彼は出生時に母を亡くすという悲劇を経験します。8歳で一家は小浜へと移り、少年時代を小浜で過ごしましたが、この間に長兄と義母を失うというさらなる苦難に見舞われました。しかし、父の甫仙は、病弱であった玄白を小浜の小沢寺(おおそうじ)の滝水で養生させるなど、深い愛情を注いで育てました。13歳で父と共に再び江戸へ戻った玄白は、家業である医学の修行を始めます。蘭方外科を幕府の奥医・西玄哲に、漢学を儒者の宮瀬龍門(みやせ りゅうもん)に学ぶなど、和漢洋の学問を貪欲に吸収していきました。

「解体新書」の翻訳と医学の革命

1757年(宝暦7年)、玄白は小浜藩に籍を置きながら、日本橋で町医者として開業。そして1769年(明和6年)、父の死に伴い家督を継ぎ、小浜藩侍医の職に就きました。彼の生涯を決定づける大きな出来事が、1771年(明和8年)に起こります。蘭学者の中川淳庵(なかがわ じゅんあん)を通じて、オランダの解剖書『ターヘル・アナトミア』を手に入れたのです。玄白はオランダ語は読めませんでしたが、その精緻な解剖図に衝撃を受けました。ちょうどその頃、江戸小塚原の刑場で死体の腑分け(解剖)が行われることを知った玄白は、前野良沢、中川淳庵らと共に立ち会います。そこで彼らが目にしたのは、『ターヘル・アナトミア』の解剖図が、実際の臓器の位置と寸分違わぬほど正確であることでした。この事実に感動した彼らは、日本の医学を根本から変えるべく、同書の翻訳を決意します。しかし、当時の日本にはオランダ語の辞書がほとんどなく、翻訳は困難を極めました。彼らは、わずか数語の単語を解読するために、何日も議論を重ねるという、気の遠くなるような作業を続けました。3年におよぶ苦闘の末、ついに1774年(安永3年)、日本の医学史を塗り替える大著『解体新書』が完成しました。

「蘭学事始」と在野の精神

『解体新書』の刊行により、玄白の名は全国に知れ渡りました。彼は、町医者として多くの患者を治療する傍ら、私塾「天真楼(てんしんろう)」を開き、多くの弟子を育てました。門下生には、後に蘭学を大成させる大槻玄沢(おおつき げんたく)らがいました。彼は、儒学者の柴野栗山から「当時の江戸で最高の腕前を持つ医師である」と評されるほどの名医でしたが、その人柄は温厚で、社交的でした。しかし、医術の腕を誇示することはなく、「医事は自然に如かず」という言葉を残したように、人体の自然な治癒力を尊重しました。晩年、彼は、若かりし頃の苦労と、仲間たちとの翻訳の道のりを回想録『蘭学事始(らんがくことはじめ)』として書き残しました。この書は、彼が亡くなった後、福澤諭吉によって公刊され、蘭学の歴史を知る上で欠かせない貴重な文献となっています。

杉田玄白ゆかりの地:蘭学の足跡を辿る旅

杉田玄白の足跡は、彼の故郷である福井県小浜市から、蘭学の拠点となった東京、そして彼の墓所へと繋がっています。

- 小浜藩医杉田玄白像(福井県小浜市大手町):彼の故郷である小浜市の病院正面に銅像が建っています。

- 杉田玄白記念公立小浜病院・杉田玄白コーナー(福井県小浜市大手町)

杉田玄白先生を顕彰し、2007(平成19)年、救急救命センターと高度医療施設の設置を契機に、公立小浜病院は、「杉田玄白記念公立小浜病院」に名称を変更、新館の一階に「杉田玄白コーナー」を設け関連の品を展示している。

- 杉田玄白生誕地碑(東京都新宿区矢来町・矢来公園):彼の生誕地を示す石碑が建っています。

- 観臓記念碑(東京都荒川区南千住・回向院):明和8年(1771年)、杉田玄白・中川淳庵・前野良沢らが解剖図の正確性を確かめるために小塚原刑場において刑死者の腑分け(解剖)に立ち合い、後に『解体新書』を翻訳し、日本医学史上に大きな功績を残したことを記念して、回向院の壁には「観臓記念碑」が設置されています。

- 近代文化事始の地(東京都中央区明石町):聖路加国際病院前には「蘭学の泉はここに」の碑が設置されています。杉田玄白、前野良沢、中川淳庵らが、中屋敷で4年かけて「ターヘル・アナトミア」を翻訳し、安永3年(1774年)「解体新書」を完成しました。

- 杉田玄白墓所(東京都港区虎ノ門 栄閑院):彼の遺骨が眠る墓所です。栄閑院は、通称『猿寺』と呼ばれ、寛永の頃、猿回しに扮した泥棒が寺に逃げ込み、住職に改心させられ猿を置いて諸国行脚に旅立ち、人に慣れた猿は寺の人気者になったことに由来します。

杉田玄白の遺産:現代社会へのメッセージ

杉田玄白の生涯は、私たちに「真実を追求する勇気」を教えてくれます。彼は、当時の常識であった五臓六腑説を、自らの目で見た解剖の事実によって覆しました。これは、既存の権威や常識に安易に流されず、真実を追求することの大切さを示しています。彼の『解体新書』翻訳の物語は、困難な課題に、仲間と共に立ち向かうことの尊さを伝えています。オランダ語が不得意であった彼が、翻訳を成し遂げられたのは、前野良沢らの協力があったからに他なりません。杉田玄白の精神は、現代医療の礎となっているだけでなく、私たち一人ひとりに、学問や仕事に対する真摯な姿勢と、仲間との協力を通じて、困難を乗り越えることの重要性を、力強く語りかけているのです。

(C)【歴史キング】

関連する書籍のご紹介

新装版 解体新書 (講談社学術文庫 1341)/杉田 玄白 (翻訳), 酒井 シヅ (著)

文庫 – 1998/8/10

日本の遅れた医学を改革しようと、杉田玄白、前野良沢らは西洋の「解剖図」の翻訳に挑戦する。3年半の年月を経て、1774年オランダ語版『ターヘル・アナトミア』は『解体新書』として完成をみた。辞書のない時代、〈門脈〉〈神経〉など現代も使われている用語を造りながらの難事業であった。本書は、医学会のみならず、その後の蘭学の隆盛に貢献し、日本文化が大きく変容する契機となったのである。